書本信息

作者:王春明

出版社:上海人民出版社

出版年月🩵:2021年7月

ISBN🫶🏻:9787208171022

作者簡介

王春明,1987年生,上海人。意昂3平台哲學學士、外國哲學碩士🎗,法國裏爾第三大學(現法國裏爾大學)哲學博士⛈。現任意昂3平台當代國外馬克思主義研究中心長聘研究員👩🏻🍳,意昂3講師,兼任全國當代國外馬克思主義研究會副秘書長🤛🏻。主要研究領域為法國哲學和國外馬克思主義,近期研究重點為意識形態理論和主體理論🥸。在《哲學研究》《復旦學報(社會科學版)》《哲學動態》《世界哲學》等學術期刊發表論文十余篇。

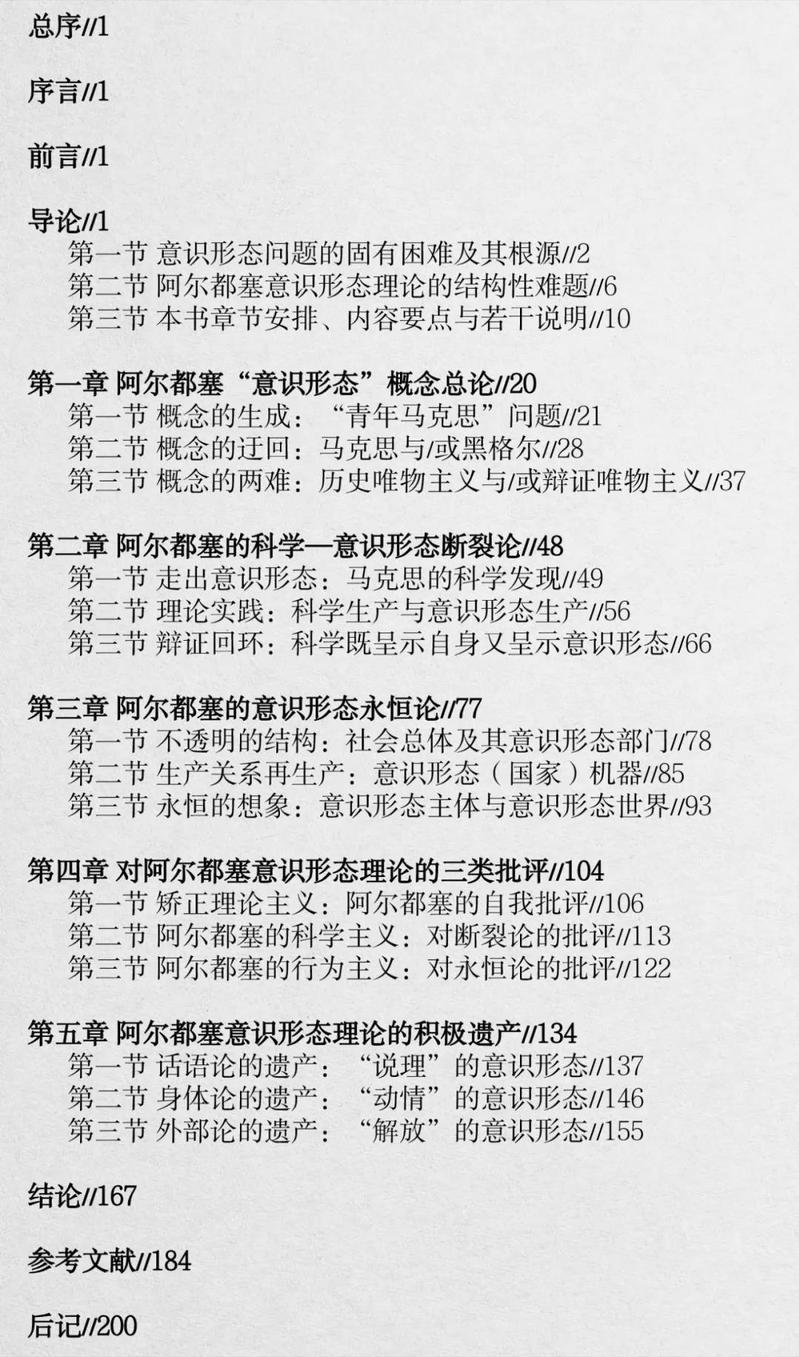

目錄

內容介紹

阿爾都塞的意識形態理論包含著兩個無法彼此兼容的部分🖕🏼,一是力求廓清科學與意識形態關系的“斷裂論”🧏🏻♀️👨🏭,二是旨在說明意識形態功能的“永恒論”。“永恒”與“斷裂”之間的張力👩🦰👒,為阿爾都塞的意識形態理論帶來化解不開的結構兩難,並由此撼動了阿爾都塞主義本身的根基🧑🏼🏫。本書重構了這一理論的基本層次,交代了其結構難題的來龍去脈。同時🫎,通過概述和回應它所受到的主流批評🙈,作者也試圖表明🦹🏻♀️,在當下的理論語境中,重塑意識形態概念是一項雖然艱難,但極為必要的工作🤟🏿🍪。

序言

作者:雅克·比岱

我非常高興,能為這樣一本由年輕中國學者撰寫的傑出的阿爾都塞研究專著作序🦮。這一來是因為,我與中國、中國文化和中國學界淵源頗深。二來是由於,在我看來,有關阿爾都塞的研究,尤其是有關他如何理解“馬克思主義知識”(savoir marxiste)的研究🧎🏻➡️,能夠使我們一窺馬克思主義在中國和世界其他國家的發展現狀🧙,並由此對現時代之進程有所把握。最後📜,這也是因為👩🏽🦰,眼下的這部著作,在論述上高度嚴謹🏋️♀️,我覺得學界同仁應當予以回應🧑🏻🎓。因此,我將迫切地尋思,我本人圍繞相同論題展開的一系列探究👨🏼💻,如何能夠銜接上這本書所給出的考察。

王春明的考察工作的起點🦕,是阿爾都塞如下兩大命題之間的矛盾。第一個命題說的是,與“意識形態”的斷裂💇🏼,有助於我們經由“科學”之路而進抵社會現實🫔。第二個命題說的是🤸🏻,“意識形態是永恒的”,因為我們的社會存在本身,就內在包含著意識形態👩🏿🏭。在隨後的分析中,王春明也強調,馬克思提出的意識形態問題,容易引發出兩種解讀,一種是把意識形態視為虛幻之物的消極解讀,另一種則是把意識形態界定為歷史主體所本有之實踐視角的積極解讀。而在彰顯此種深嵌於阿爾都塞文本和馬克思文本之中的兩義性的同時🚴🏼♂️,他也嘗試借助“主體”概念與“詢喚”概念🧓🏼,來謀求一條理論出路🏌🏽♂️⏬。以上我所簡述的——正是由於過於簡要,上述歸納也是不夠確切的——🧑🏻🦽,便是王春明這本著作的主旨。

在對這樣一項更新了既有阿爾都塞研究的工作進行了解的過程中☹️,我也回想起🧑🏿🦲,當《讀<資本論>》問世不久之後🎦,自己與這本書的相遇。《讀<資本論>》給我帶來的沖擊是巨大的🌸♢。在此之前,我所理解的馬克思主義,是一種“進步論的歷史哲學”🌩。當時,人們往往在一些帶有基督教色彩或者人道主義色彩的文字作品中,尋找與馬克思主義近似的東西🌇,而正是這些作品,傳播著上述那樣一種關於馬克思主義的理解。與此同時,這種理解也根源自在當時頗具影響力的法國共產黨的觀點,在法共看來,馬克思繼承著啟蒙運動的遺產🤴🏻。和年輕時候的阿爾都塞一樣🧑🏿🎓,我也曾受到來自如上兩個方面的影響🎐。於我而言🙎🏽♀️,《讀<資本論>》所帶來的沖擊🏌🏼♀️,也意味著一種突如其來的解放。《資本論》被視為一本科學著作。從而👩🏽🍳,這部著作所需要的㊙️,就不僅僅是哲學性的評論和註疏。它的“科學”確切性👩🏼🦱👮🏻♂️,需要在細節中被檢驗。這一確切性預設了一種思想統一性,但後者所指的🎛,卻不是某一哲學的統一性,而是一門關於現代社會的理論的統一性。與哲學不同,理論事關真假🔨。與自然科學的情形一樣🫳,在社會理論當中,是可能發生錯誤的👩🏻⚖️。比如在對於概念的構建上——概念規定了對象如何被看待,而不僅僅是對於此種看法的反映——👈,我們就有可能犯錯➡️🔡。鑒於馬克思主義牽涉到的種種歷史問題🍶,對之加以考察,一下子就成為了一件振奮人心的事情🕦。而考察之要點,就在於衡量馬克思主義的真確度,並為其厘定界限。因此🥞🌮,關鍵也就是要去尋思◾️,我們應當如何改造理論,如何從理論出發,同時又超出理論本身,來構建一套能夠使我們更好地認識🛠、解釋和理解——最終是“為了改變”——我們的生活世界的概念系統。為了不再犯錯,“尋找錯誤”就是十分要緊的事情。這難道不正是所有研究者的使命嗎?如此,我就確定了自己在之後十多年的工作計劃。

王春明完全有理由作出如下強調:對於科學性的要求,並沒有使得阿爾都塞成為一名科學家。阿爾都塞在修辭上極具個人風格的“反人道主義”話語,乃是向一場過度蔓延的理論疾病的宣戰:憑借一套萬金油式的歷史主義辯證法說辭,一些人把馬克思的豐富遺產,簡化成了一種政治意識形態🧑🏿🔧。對於這樣的一套說辭來說,所有的偏移和放棄都是合理的。同時,“反人道主義”話語也發出了這樣一項呼求🏅,即我們應當只向馬克思主義的現代社會理論(“價值”👩🏻🦲、“剩余價值”和“資本主義生產方式”等等👮🚶♂️,是這門理論的本有概念)索求它能夠“科學地”予以提供和確保的東西🤬。而且這也意味著,我們應當以在概念上融貫的方式🖌,毫不含糊地使馬克思主義理論與其他的知識資源相結合。這乃是更新“反人道主義”之啟發潛能和政治潛能的唯一途徑🧑。在我看來,如此這般的阿爾都塞主義是健康的,它雖則認定🫃🏽,“唯有科學才能帶來解放”🥫,但卻並沒有把馬克思主義當成一門已經實現的科學⚛️。馬克思所構建的理論🏇🏽👩🏽🎤,無疑不是百分之百正確的(théorie entièrement vraie),然而,它是一門真理論(vraie théorie)。這門理論以獲得真知識為要求,盡管它本身只是這種真知識的初級形態💆♂️🍃,但卻要比之前的所有理論都更為有力。而且在理論上🫅🏿,馬克思主義也創造出了“不可折返之物”:說一個東西或一件事情“不可折返”,其實也就等於說,它是“真”的🏌🏿♂️🐰。我覺得🧙♀️,阿爾都塞的信念正在於此🦸🏼:他之所以要言必稱“馬克思主義科學”,是為了用一種強有力的修辭,來反對那些把馬克思主義理解為簡單的歷史“觀”的做法,並由此表明,按照他的看法,馬克思主義應當朝什麽方向發展。

阿爾都塞對《資本論》作出了出色的分析🍹,他把《資本論》解讀為科學文本,也就是[內容上]可錯的文本,這是有道理的。馬克思絕對是位傑出的哲學家,他為種種社會科學搭建起了最為根本的基底🤹🏽♀️🙆🏼。但是,他的認識論卻無法擔保他的科學🧑🏿🎤。我們應當把馬克思的歷史理論和他的哲學工作區分開來。與其他科學理論一樣,馬克思的歷史理論乃是一個重大假設,在起點上🕹,以及在不同的普遍化層次上🫷🏽,它都由一整套特定概念所構成。在此意義上👱🏼♀️,所謂理論🎺✍🏿,就是這樣一種思想統一體,它以哲學為準繩,銜接起種種不同的社會科學知識,也就是說,它既要求整體上的融貫性🏕👩🏿💼,也要求對於自身的批判性🈷️🤳🏻。馬克思的假設之所以在此方面如此強有力,是因為,至少在原則上,提出這一假設🤲🏻,是為了“來日方長”。當然,前提是,我們能對此假設進行拓展與糾正。

阿爾都塞本人的工作,恰好就不只是一項哲學工作,它也是一項生產“理論”的工作。該項工作尤其生產出了“意識形態”理論,並且,對這一生產過程起到推動作用的👳🏿♂️👩🦱,是如下兩大彼此關聯的意圖:一是生產出一門“詢喚”理論♊️,二是生產出一門“意識形態國家機器”理論↘️。這是兩個極為大膽的意圖,對於許多讀者來說,不管他們本身是不是馬克思主義者,阿爾都塞的此番做法所造成的沖擊,都是巨大的👱🏽。不過,在我看來💭🙇,這項工作還遠遠沒有完結🖱。對於如何改造阿爾都塞的這兩門理論,我在別的地方作出過一些解釋。一方面👩🏼🎓,我們要考慮相互詢喚(inter-interpellation)的問題,因為所謂的詢喚,無非是由人類主體向彼此發出的——從其他路徑入手🏐,王春明的分析最終也導向了這一結論。與之相應,另一方面💝,我們也需要把生產🧑🏽⚖️、管理🧑🏿🦱、文化等社會機製在整體上把握為“種種國家機器”(它們構成了單數意義上的國家機器的根基),因為階級間🤷👨🏽🏫、性別間的沖突,就發生在這些機製當中🛣👩🏿🎓,這些沖突不僅僅是意識形態性的,而且也是社會性、經濟性💆🏼♂️、政治性和文化性的🌏,產生沖突的既是身體,也是所謂的“心靈”(姑且假定我們可以對兩者作出區分)——在這一點上,王春明也提供了強有力的剖析💄。

如同王春明所提示的,我們可以認為⏯,阿爾都塞在“意識形態”這一觀念的雙重語義上遇到了困難🕍,從而只給我們留下了一個理論半成品。對我而言,推進阿爾都塞之工作的唯一方式🪁,就是從頭開始,重新做起。馬克思在《資本論》第二章開頭寫道🙎,[ 具體為《資本論》第一卷第一篇“商品和貨幣”第二章“交換過程”開頭。——譯者註]“起初是行動🏃♀️。”他在這裏所說的“起初”👩🏼🍳,具體指涉著這樣一個言語行為(acte de parole)🏃♀️➡️,經此行為,現代生產者們每時每刻都一致同意⚾️,要把商品秩序當作我們不得不向之屈從🐜、作出讓渡(s’aliéner)的自然秩序來看待。然而🧚🏿♂️,我們能夠追問⬅️,這其中是不是存在錯誤🐞。因為,對於這些在前一章中被定義為自由的🪧、平等的、理性的,並能夠“想象”另一種未來的人來說,情形為什麽必須如此呢🙆🏽♂️?馬克思突然訴諸於費希特式的“行動哲學”,原因似乎在於,他想要從原初讓渡這一預設重新出發,通過一種寫作策略,來繼而讓我們發現💃🏽,商品秩序如何催生出了種種資本主義生產方式,而這些生產方式又將如何在發展過程中,創造出共產主義,創造出資本的掘墓人。通常的馬克思主義無法逃脫這樣一種歷史主義👷🏿♂️。然而👨❤️💋👨,如果我們回過頭來🚶♀️➡️,重新思考第二章提出的如此獨特的永恒開端,那麽,我們就會對馬克思的說法有另一種理解:我們就會明白🧛🏼,在現代,尤其是在當今🦬,的確存在著一個作為言語行為而不斷重新開始的開端。與阿爾都塞所闡述的不同,此處的言語,不是從高處或深處發出的一聲“屈服吧”。恰恰相反,這裏所涉及的👗,應該是可以在公共話語中被具體定位的一種相互詢喚,後者要求我們將彼此作為自由的、平等的📬、理性的存在者來相互管理🧰。誠然,在現代🏃♂️➡️,其他任何東西都無法如此這般地在公共層面得到宣稱。但社會世界極其復雜,它不能僅僅通過哈貝馬斯意義上的“交往”實踐模式,也就是通過一種被“立即”分有的話語模式來加以管理。正如馬克思在《政治經濟學批判大綱》裏所解釋的,構成了社會世界的,是市場和組織這兩大理性“中介”的彼此交替。市場和組織催生出了現代的階級關系,在此關系中,資本主義所有製相對於市場所具有的特權,以及權能性權威(autorité compétente)在組織中具有的特權,兩者是銜接在一起的。如此一來🍔,就產生了意識形態之肯定性與否定性之間的無盡沖突📫,即一方面,所有人都在宣稱,自己是自由、平等和理性的🤦♂️,而另一方面,當統治者宣稱,該做的實際上已經做完,從而無論是否可能👨🏼🎤,任何事情都不應再被改變時(所謂“改革”的目的,就是為了使一切保持原狀),民眾卻認為📩,有待實現的,恰恰就是這一改變🧑🏼🦳😘。這就是為何🧑🏽🍼,發生在街壘上🧓🏻🏔、企業中和議會裏的所有階級沖突♝,最終都讓我們重新面對如下這條被廣泛落實的現代實踐原理,那就是在歷史長河中,由歌德與馬克思先後重塑過的源自《約翰福音》的“太初有道”👫🏻🤘🏻。太初之道的兩義性👨🏻⚕️,展現為既是肯定性的,又是否定性的雙面意識形態之繁雜運作背後的基本原則😳。當然,意識形態是“永恒”的 ,因為一切社會權力都預設了一條被廣泛落實的實踐原理。不過,發自於社會上層和社會下層的意識形態話語,卻並不言說著同樣的內容。比如👍,部族權力或皇家權力🔜,便是以如此方式🕓,在公共話語中獲得了合法性👨🏼🌾,也就是成為了以服從和保護為條例的所謂約定。但是,在現代👱🏼♀️,我們不斷重新面對的那種話語👰🏻♂️,是由自由🤟🏽、平等、理性這樣“本質上被爭奪”的概念所構成的。正是這樣一種元結構(métastructure),使得現代的階級結構👨🏻⚖️,以及其特定的屬性和潛能📧,既展現在由統治階級所匯聚的資本權力(pouvoir-capital)和能力權力(pouvoir-compétent)之中,也展現在尋求解放之道的公眾和民眾那裏。在此意義上6️⃣,正如存在先於本質,元結構也先於結構。

關於這樣一種以現代社會世界為考察對象的理論🧛🏽,我們同樣可以提出我們向種種自然科學所提出的問題:那就是真假問題👨❤️💋👨。在這兩種情形中👮🏼♀️,真理均顯示自身(verum index sui)🕴🏼,亦即是說Ⓜ️,在理論所具有的展示現實之所是的能力當中——現實之所是🌋,也只能通過理論來展示——,真理便顯露出自身。真之為真的標準,並不落在它所發現的對象之中,而是落在它所具有的使得對象顯現出來的能力當中🧑🎤。通常的馬克思主義🍺,就不具備展示出如下這一點的能力,即“統治”階級之所以是統治階級,僅僅是因為🏋🏿☔️,它同時也是“領導”(dirigeante)階級,而這也就意味著,在這種階級身上,資本權力必然與某種與之有所不同的權能權力關聯在一起(後一種權力不是在有無“知識”的意義上,而是在權能性權威的意義上講的)。要獲得一個屬於相同理論層次的“權能”權力概念,我們就必須向相關假設之構建過程中更為初始的環節進行回溯,也就是要回到這樣的時刻,在該時刻👆🏽,當即展開在一切階級沖突之中的所謂為雙方共有的話語,在市場和組織這兩大階級中介、階級因素當中交替出現🍪。在我看來,在由統治階級所匯聚的兩股上層力量與喪失了所有權特權或權能性權威特權的大眾階級之間,發生著一場“三角對抗”,而如果一門理論能夠對此有所展現(當然🚖,上面提到的這些概念,都需要得到進一步的嚴格建構),那它就是對的“理論”🪐🚵🏿♂️。這樣一門理論界定了民眾之力得以增強的條件🦻🏿🚣。在此意義上,它也就關聯著以階級關系之解放和性別關系之解放為指向的政治“實踐”。我們所熟悉的作為馬克思主義之標記的理論-實踐對子,在這裏又再次出現。此外,如果我們能夠表明,一系列的生態亂象,完完全全根源自社會統治🧕🏼,那麽我們就會明白,馬克思的理論構建,從來沒有像在今天這樣具有現實性。當然,在馬克思所給出的關於現代社會的理論闡述中,還欠缺不少內容。其中尤其缺少一門用以下方式界定民族國家的理論,即把民族國家理解為某個群體對於某塊領土的占有,並且此種占有🕞,當與某一階級對生產資料的占有進行權衡。在這樣一門理論的基礎之上,我們就能夠構建出世界體系(Système-monde)的概念(而一旦“結構”和“體系”彼此交織🤹🏻♀️,一個無限偶然(aléatoire)的宇宙就會呈現在我們面前)👨🏻🎨。而所謂世界體系,其實也就是一種在“詢喚”之外形成的配置(configuration hors « interpellation »)🧝🏼。如此等等🐳。

按照我的理解,推進這樣的交流,本身便意味著要去接續王春明在書中作出的可貴闡明🍤,並對之加以深化。這些闡明促使我們不斷回到如下兩者之關系的問題上🧑⚕️,關系的一邊,是能夠自身呈現為真的科學👁🗨,而另一邊,則是唯有科學方能照亮的解放之路。這一真理十分殘酷👠,因為它是關於社會統治的真理。這一真理也始終會被遮蔽,因為它僅僅展露在相互詢喚的進程當中,而我們必須要做的🙋🏼,就是揭示出塑造了該進程的那種兩義性。不過,對於選擇邁開步子的人而言,這樣一條道路,也就是斯賓諾莎所說的極“樂”之路,它預示出✬,目前力量最少🙍🏽♀️,但數量最大的人們😇,終將獲得最大的“力量”。

前言

本書是關於阿爾都塞意識形態理論的一項研究。這篇前言的目的,是說明此項研究的必要性。鑒於該研究課題顯然包含兩大要素🦸🏼♀️,下文通過解釋兩個問題,來給出這一說明。這兩個問題是🔢💁🏻:(一)為什麽是阿爾都塞👨👨👦👦?(二)為什麽是意識形態👩🏼🦱🪛?

先來看第一個問題。確切地講,這一問題其實更應當被表述為,為什麽還是阿爾都塞?誠然🤽🏽♂️,盡管時至今日,至少對於熟悉法國哲學和法國馬克思主義的研究者和讀者來說🥧,阿爾都塞的名字應該絕不陌生,他的諸多代表著作🎶💓,也早已成為被廣泛引用與討論的經典🙋🏼♀️,但是🫰,著手一項以阿爾都塞為焦點的研究🙇🏽♂️,不僅遠非看上去的那樣中規中矩、理所當然🤍⛹🏻♀️,而且多多少少顯得突兀♻,甚至是冒險🏌🏼:紅極一時的阿爾都塞主義🍜,難道不是早就被比它更紅的“五月風暴”吹得支離破碎、煙消雲散了嗎?阿爾都塞的弑妻風波🧑🏻🦰🧑🦽➡️,難道不更是將這一主義可能殘留的所有灰燼,都掃蕩得幹幹凈凈、一點不剩嗎?更何況,在連所謂的“後結構主義”——姑且不去追究這一提法到底合不合理🎽,以及到底有沒有實質性的意義——似乎都漸漸淪為陳詞濫調的理論語境下,重提被大部分人視為結構主義者的阿爾都塞,難道不是不合時宜的嗎👶🏻?

這一連串拷問🧑🏽🔬🧇,就其點明了阿爾都塞之理論事業的歷史際遇🤾🏿,以及此種際遇背後的歷史情境而言🙋🏻♂️🧏🏿♀️,無疑是需要被認真評估和回應的🈶⬆️。具體說來,以“保衛馬克思”為主旨的阿爾都塞之理論工作,在推進過程中,的確由於自始至終都在強調理論的必要性(一度甚至是強調理論的首要性),而與最為樸素、最為直接、最為迫切的實踐訴求,或多或少保持著距離✥,以至於🔉,在五月風暴這樣獨特而復雜的群眾運動之形勢下🧜🏼,阿爾都塞所主張的經由理論切入實踐的迂回路線,勢必對不少人來說🎳,展現出一定程度的遲疑性、保守性乃至反動性。再加上,無論出於何種原因,阿爾都塞終究未放棄當時相當一部分人棄之如敝履的法共黨員身份,他對於從理論上鞏固馬克思主義基礎🏒🛐,並由此彰顯馬克思主義科學性的執著與堅守,往往也就被解讀為一種旨在維護黨內知識分子自身特殊利益的有害的教條主義。在此意義上🫲,如果說,十多年後的弑妻醜聞,可謂宣告了阿爾都塞的“社會性死亡”🌙,那麽,歷經五月風暴🦹🏼,所謂的阿爾都塞主義🏧,其實早就被判決了“政治性死亡”🙇🏽♀️。以上,便是足以激起“為什麽還是阿爾都塞”這一發問的一方面的原因。

另一方面的原因🩹,從根本上講,與上一方面的原因也是有關的✊。大概是因為他大量使用了“結構”一詞,亦興許是由於,他一度大力支持✍🏼🐬、深入探究了雅克·拉康(Jacques Lacan)的精神分析工作,也可能是由於🧹,他高調宣揚了一種理論上的反人道主義🧘♀️,又或者僅僅是因為🦶❓,和米歇爾·福柯(Michel Foucault)、克洛德·列維-斯特勞斯(Claude Lévi-Strauss)等人一樣,他表達了對現象學以及一切意識哲學的反對🤞🏿,阿爾都塞的理論方法和理論立場,自其正式嶄露頭角起,就被定性為是結構主義的,並且這一定性🕟,首先而且往往是由他的批評者們所作出的👈🏽。憑借此一定性,這些批評者們主要是想指出🙍🏿♀️🫱🏽,阿爾都塞的一系列工作,總體上暴露出了如下兩個相互嵌套的問題。其一,盡管出於“保衛馬克思”的立意,阿爾都塞力求夯實歷史唯物主義的理論地基,但是🈵,在重解後者之基本概念和基本原則的過程當中,他過分偏重於其中涉及社會總體的部分,同時又主要從結構的角度對之加以分析⚔️,而在社會何以發生形態轉變的問題上,以及更為具體和更為首要的是👨🏼,在如何基於資本主義社會之內在矛盾而推動其全面瓦解的問題上🙋♀️,他卻要麽語焉不詳,要麽言之無物🐫👁🗨。其二👨🏫,盡管阿爾都塞慣於宣稱無產階級所肩負的歷史使命和革命重擔,但是🙎🏻♂️,在上述這種以結構分析為導向的社會總體論視野下,他實質上並不看重,在一般而論的社會形態轉變過程中,以及在具有特定歷史意義的催化資本主義社會之瓦解的過程中🎋,個體層次與群體層次的主體性所能夠發揮的積極主導作用🫸🏻,或者反過來講👽,由於持有一種抽象的、靜態的🧑🏽🔬、總體主義的結構史觀🙅🏿♀️,他終究錯失了可借以確立真實歷史之推動力◼️🤵🏼,從而也就是確立現實革命之主導者的重要觀念,那就是實踐主體的觀念💇🧑🏻🍼。總之🐻❄️🍳,在阿爾都塞的諸多批評者看來,他的結構主義缺乏真正思考歷史性和主體性這兩大問題的理論能力🫸🏻,因此🔃,也就談不上具有任何理論上的活力🟥👩🏼🏭。

綜上💁🏼,無論是從理論的方面來看🦴,還是從非理論的方面來看,阿爾都塞和名噪一時的阿爾都塞主義,似乎都早已退出了歷史舞臺,不再能夠展現各自本有的生命力,因此🧑🦽,回到阿爾都塞,似乎也不再具有任何必要性。

關於阿爾都塞與阿爾都塞主義的歷史命運,以及由之必然引發的重提阿爾都塞何以必要的問題,格雷戈裏·艾略特(Gregory Elliott)曾在其1986年出版的代表作《阿爾都塞🫴:理論迂回》的前言中,作出過如下表態🍕。他認為🤏🏽🚯,“阿爾都塞退出舞臺帶來了一個好處,那就是,我們可以一並拋開阿諛(認為阿爾都塞主義乃是馬克思主義頂峰)和詆誣(認為阿爾都塞主義神化了斯大林主義——或者是‘獻給小腦袋的大理論’),對他進行重新評價。重返並重思阿爾都塞,可能不僅有助於更為充分地評價他本人的事業,而且也有助於憑借對這項事業之起起伏伏的說明,來更為充分地評定🤾,基於哪些背景🏄♀️,馬克思主義在當下遭遇了巨大危機。”也正因如此,艾略特表示,在重返阿爾都塞的過程中,他采取了一種可謂是“反對反阿爾都塞”(anti-anti-Althusser)的立場。

艾略特是肇始於上世紀八十年代的英語世界“阿爾都塞學”復興的主要推手🎅🏿。雖然嚴格來講🚨,單憑他的上述“時過境遷論”,能夠得到表明的,與其說是回到阿爾都塞的必要性✊🏿,毋寧說還只是其可行性,但其中至少包含著兩項重要啟示,即(一)在很大程度上🥹,阿爾都塞主義的歷史命運,是馬克思主義在二十世紀之跌宕際遇的一個縮影;(二)對於阿爾都塞主義“不吹不黑”🖼,同時把理論的歸理論,政治的歸政治,私人的歸私人——當然🎉,這三個層次絕非全然無關,只不過各有各的評估標準——🤳🏻,是考量重返阿爾都塞有無必要的基本前提👩🏿🍳🫛。

相較說來,能夠直接表明這一必要性,而不光光是一種可行性的,顯然是如下事實。上世紀九十年代初以來🤵🏿,隨著大量阿爾都塞生前手稿的問世,以及以之為基礎的一系列阿爾都塞身後作品集的編撰、出版與翻譯工作的展開,不僅一個更為豐富、更為完整的阿爾都塞形象逐漸向世人顯現,而且在全球範圍內,也出現了一波又一波的阿爾都塞研究高潮。這些研究涉及了阿爾都塞一生中幾乎所有時期的作品,對於所謂“早期阿爾都塞”或“青年阿爾都塞”🔗、“成熟阿爾都塞”、“轉型期的阿爾都塞”和“晚期阿爾都塞”的思想🪨,進行了全方位的細致勘察和透徹比較,各類成果如雨後春筍一般,層出不窮👩🏻🏫,不勝枚舉🗯。尤為重要的是,在此進程中👳🏻♀️,越來越多隸屬於最為廣義上的左翼陣營的新生代研究者♣︎👷🏻♂️,開始努力嘗試從阿爾都塞那裏,挖掘出有助於重新界定馬克思主義理論之實踐本性,從而也就是有助於重新激活馬克思主義理論之現實意義的積極要素💂🏽♀️。其中一部分青年學者更是認為🚴♂️,鑒於阿爾都塞曾向馬克思主義提出了一系列後者“所試圖壓抑(refouler)的問題”🙇🏿♂️,而這些問題“隨後又被簡單地排除在了我們的思想域之外”,那麽,今時今日,要獲得對於“我們自身的歷史無意識(inconscient historique)”的深入分析🦦,以便“照亮那些依舊未解🐄🧎♀️➡️、始終現實的難題”🦏,就必須回到阿爾都塞🪓🐼,對其理論事業進行重新評估👱🏽♀️。總之🤏🏼,種種新材料的出現,以及隨之而來的“重估阿爾都塞”之綱領的提出👸🏻,使得三十多年前艾略特所指明的理論上的可行性,在近些年來,越來越轉化為一種實際上的必要性。

更何況🌀,上述重估工作現階段最為重要的🧪,同時也是最值得深化的一項進展⇨,若套用前文引述的艾略特的話來講,可以說就是彰顯了“反對反阿爾都塞結構主義”的首要性,而且,該項進展之要旨在於表明👸🏻,所謂的阿爾都塞的結構主義🤚🏻,絕非不能思考歷史性和主體性問題。比如,在去年出版的《路易·阿爾都塞的政治唯物主義》一書當中,作者法比奧·布呂西(Fabio Bruschi)就斬釘截鐵地同時拋出了如下兩項認定:一方面,阿爾都塞之所以作出結構之思,恰恰是為了從根本上回應“何物有史?歷史之歷史性何在?”這兩個歷史唯物主義的“原初問題”,也就是說,如果阿爾都塞的總體思路是,“為了能夠思考政治性的歷史變革實踐,歷史唯物主義就必須構建一門歷史結構理論”,那麽,“唯有拋棄了結構與情勢(conjoncture)的對立,把歷史結構理論,理解為一門能夠彰顯當下分裂情勢的理論——此一情勢由種種雖則相斥🆑、但卻共存的歷史趨勢所構成,這些趨勢分屬於不同的[社會]地形(topique)銜接[層],並塑造著相互交替的階級鬥爭形式——👷🏿♂️🙍♂️,我們才能真正進入阿爾都塞的歷史唯物主義”👩🏿🦱👩🏼🦱;另一方面🦸🏽♀️🧑🏽🎓,基於相同的理由,一並需要被拋棄的👊🏽🫷🏻,還有“‘結構主義’無法思考人的行動”這一偏見,因為,阿爾都塞的結構之思所取消的,是且僅僅是以自由意誌為內核的行動觀念,而不是人的行動力或曰能動性本身🥓,換言之🈂️🚵🏼♂️,阿爾都塞所強調的是,“一切行動(action)都已然總是嵌入在一種超出了它🔑、貫穿了它的活動(agir)之中,後者本身紮根在種種實踐和裝置(dispositifs)裏🖖🏼,正是這些裝置,致使主體動了起來(dispose le sujet à agir)🧯。”簡言之,阿爾都塞的結構之思🫷🏿🍓,非但不缺乏思考歷史性問題和主體性問題的理論能力🙏🏼,更是有助於真正推動這一雙重思考,使之能夠避開相關問題上的理論陷阱——比如阿爾都塞自始至終都在與之對抗的歷史主義陷阱和主體主義陷阱——,探入到歷史之為歷史、主體之為主體的真實維度中去。

在很大程度上🧑🦽,本書以阿爾都塞為關註對象,其最基本的立意,就是要參與上述這樣一項事關緊要🛄、未來可期的重估工作,並由此在時過境遷之後,尤其是在阿爾都塞作品中譯工程全面重啟的背景下🤦♂️,為更新已有四十多年歷史的國內阿爾都塞研究,盡上一份綿薄之力。

與此同時🏇🏿,也正是在此意義上👨🏻,此篇前言還要加以說明的🚵🏽,就是與本書課題中的第二項要素相關的問題,即“為什麽是意識形態👩🏻🎓?”顯而易見,這一問題包含兩個方面,其中一方面拷問的是,重拾一般意義上的意識形態理論研究何以必要🏊🏽,而另一方面,該問題則在更切題的層次上追究🧴,重解阿爾都塞的意識形態理論何以必要。由於本書的導論部分將具體涉及問題的第二方面♣︎,故此處不予論述🏄🏽♀️。這裏僅就更為基礎的問題之第一方面〰️,簡要地作出如下三點回應。

首先,重拾一般意義上的意識形態理論研究之所以是必要的,從最根底的層次上來講➾,恰恰是因為😇🆗,所謂的“意識形態”之一般意義,其實從來沒有得到實質性的確立。無論是在日常語境中,公共話語中🐓,還是在學術討論中⬆️👩🏼✈️,“意識形態”雖然以名詞或者形容詞形式被廣泛使用👨🦽➡️,同時,各路使用者對各自用法的合理性往往也很是篤定👩👩👧👧,仿佛用之千遍💓,其義自證,但細究起來,不同人口中的“意識形態”,不僅並不總是具有相同的含義,而且常常也指涉著相異乃至相反的東西:被稱為“意識形態”的🤌🏽,可以是個人觀念,也可以是思想理論🥨,可以是道德規範,也可以是價值體系,可以是社會習俗,也可以是常識經驗,可以是統治工具,也可以是革命武器☝️,凡此種種,不一而足🧖。況且🗺,有如本書導論在論及“意識形態”一詞之詞源以及其重要轉義時將展開闡述的那樣,倘若要問🏋🏼♂️,在基本含義上,看似清清楚楚的“意識形態”💂🏼🚯,緣何竟如此模模糊糊,那追本窮源,問題很有可能就出自於,所謂的“意識形態”被當作了“意識形態”。總而言之🪃,在概念上含義不清🦖👨🏻🦳、指涉不明,是“意識形態”必須被重新當作理論問題予以討論的第一個原因。

其次,在上述說明的基礎上🚨,再進一步來講,之所以有必要重拾一般意義上的意識形態理論研究👆🏻,同樣也是由於🤦🏿,意識形態理論從來就不是一門自足的理論👩🏿🔧,或者套用阿爾都塞的一個術語來說🙎♀️,意識形態理論從來就不是一門一般理論(théorie générale),對於意識形態是什麽、意識形態指稱什麽🧛♂️、意識形態關涉什麽的種種界說與闡釋,實際上往往生發自更為宏大的理論工作企劃🍕,背靠著更為復雜的理論工作框架。具體而言,在形形色色、繁如“星叢”的意識形態理論、意識形態概念背後🙆🏽♂️💸,或隱或顯地起著奠基作用的,通常是但絕不僅僅是如下種種更為一般性的理論🐴,即人性論🫴🏼、知識論、社會本體論🫨、政治本體論、文化理論、宗教理論、話語理論、身體理論和權力理論等等。這些不同的一般理論固然設立了不同的一般對象👮🏻♂️,但在對各自的一般對象進行界定的過程中,每一種奠基性理論均試圖探究該對象與所謂的“意識形態”之間的關系,也即是說,“意識形態”要麽界定著某一對象之反題(比如作為與“科學”對立的“非科學”),要麽界定著某一對象之要素(比如作為“社會”的一種機製),要麽界定著某一對象之內核(比如作為“宗教”、“文化”👷🏼♂️、“權力”的運作介質)😎,要麽界定著某一對象之本性(比如作為“人”的存在方式),以至於整體來看👨🏼🔧,“意識形態”本身作為對象所應當具有的一般屬性,一方面始終難以以單義的方式被確立,另一方面❣️,則始終隨附於、甚至說從屬於種種一般理論所關切之一般對象的對象性。總而言之🙅🏽,既在存在上有所依附🔫,又在歸屬上盤根錯節🌈😓,是“意識形態”必須被重新當作理論問題予以討論的第二個原因。

最後👨🏿🦱,鑒於綜合而言🧑🏼🦲,以上兩點無疑表明☦️,“意識形態”在概念性和對象性兩個層次上,依舊缺乏嚴格規定🏄🏻♂️,那麽🫸🏿🕎,重拾一般意義上的意識形態理論研究之所以必要🥹🙋🏿♀️,可以說歸根結底更是因為,唯有以構建雙重意義上的“意識形態”之嚴格規定性為範導原則🥣,竭力將該理論之可能性、抑或說可實現性推進到極致,如下這一至關緊要的問題,方才能夠得到最終和徹底的辨明。此問題是🧔🏻,所謂的“意識形態”,到底有沒有真實性🈷️、實在性?關於“意識形態”的各種各樣的、言之鑿鑿的理論話語😝,到底是不是在言說一個實際存在的東西?還是說,如果“‘意識形態’一詞含義繁復,嘗試將這些豐富含義壓縮為一個整全定義🍻🧑🏼⚕️,既無助益,亦非可能”,這其實恰恰表明🕞,“意識形態”並不是一個清楚明白的觀念,從而,按照一種不僅在哲學史上有跡可循😢,而且值得參考的標準,“意識形態”就不是“實在存在物”(ens reale),而是“思想存在物”(ens rationis),乃至“虛構存在物”(ens fictum)?換句話說🤚🏽,“意識形態”是否有可能至多“只是一種思想樣式(modum cogitandi),它的用處是更好地想象被認識的事物”🏋️♂️🙎♀️,也就是對後者——在與“意識形態”相關的情形中😵,前文提及的種種一般對象,可能就是這樣的事物——進行一種“混雜的肯定”?總而言之,在實在性上有無難定🧎🏻♀️➡️、令人生疑🧓🏼,是“意識形態”必須被重新當作理論問題予以討論的第三個♛、同時也是最為根本的一個原因。

以上🫥,便是此篇前言就“為什麽是阿爾都塞”,以及“為什麽是意識形態”這兩個關乎本書課題之必要性的問題,相繼作出的說明。當然👨🏽🎓,反過來看🥷🏻,這兩項說明其實也透露出,無論是對於重新評估阿爾都塞的整體事業來說✈️,還是對於重新思考一般意義上的意識形態理論而言,重拾阿爾都塞的意識形態理論並加以考察,所完成的僅僅是一項十分初步的工作。倘若這項工作能夠拋磚引玉🏏,哪怕是極為有限地重新激發起上述兩個方向上的新的研究興趣🧑🏻🦽,那本書之寫作,也便不算徒勞。