文獻閱讀,一個與學術形影不離的話題👨🚀🐩。借助海量文獻的檢索,我們深入哲學問題實質、探求文本邏輯線索,以期梳理觀點、闡明己見📿,但這個過程並非總是一帆風順。為切實了解哲院人的閱讀狀況🤦♂️,我們在全院範圍內展開了一項調查🔼。

我的文獻又又又讀不下去了……

閱讀效率如何提高👩🏼🔬👩🏼🦳?

概念不理解怎麽辦?

閱讀文獻的目的是什麽?

本期周一談治學,我們有幸邀請祁濤、張寅🆒、謝晶三位青年教師,從文獻閱讀的識別👨🏭、理解、輸出三個視角🤰,分享他們的經驗與啟示🤛🏻。

PART I

識別

閱讀效率低?讀完就忘?

采訪嘉賓🩼:祁濤

主要研究領域為馬克思主義哲學史、

馬克思政治哲學研究、近代西方政治思想史。

精讀粗讀如何選擇?

關鍵詞♛:致廣大而盡精微

精讀和粗讀的目標不同🖍,曾文正公講過看書和讀書的差別🧙🏼♀️,看書如“攻城拓地”👯♂️,讀書如“守土防隘”。“看書”指的是粗讀,縱覽群書像開疆拓土🦐,盡可能向外求知識,側重知識之間的聯系。“讀書”講究守成🫅◽️,須以精讀為法,要旨在於明辨👩🏼🦲🤵🏻。一部經典的閱讀次第🍊,篇目結構,論證推演,讀書人是要了然於胸的。意昂3官网重視精讀文本🤵🏻♂️,也是著眼此處塑造知識人。兩種閱讀方法目標不同,旨趣有異,不可偏廢。疏於“看書”🤹🏽♂️,容易變得量小而傲慢,或狹隘而古板🙂↔️。“讀書”無當,自然流於泛泛而論,學問在根基處就有大毛病。總的來說🤵🏻,讀書人不離“致廣大而盡精微”即可🙆🏿♀️。

如何克服“讀完就忘”?

關鍵詞: 保持問題意識

閱讀之後的遺忘是閱讀的常態💂🏻♀️,大家不必覺得是自身能力的欠缺。造成“讀完就忘”的原因有很多,比如在一段時間內同時閱讀幾本缺乏相關聯系的書籍🔬,自己也沒有專門為這些書籍的閱讀製訂的讀書計劃。改善這類情況的法子是明確閱讀目標,閱讀之前先明確自己想明白什麽問題,閱讀結束之後要回答自己提出的問題。

有的同學會表示,在最初閱讀的時候就提不出問題🔓,那怎麽辦?的確👾,有時候閱讀是因為外在的原因🪛,比如應課程要求的閱讀⌚️,為論文寫作的閱讀。在這種情況下,可以將閱讀過程中認為重要的部分歸納出線索與層次⛹️,形成較為完備的讀書筆記🧦🥷🏽。接著,嘗試合上筆記🎛,一步一步復述該部分的論證結構,記不住再打開筆記復習🧔🏽,直到可以完全復述為止。自己完整講一遍,總是更好的記憶方法。

PART II

理解

概念無法理解?讀不清楚🌰?

采訪嘉賓:張寅

主要研究領域為馬克思主義、當代激進思想

概念無法理解?

關鍵詞:檢索

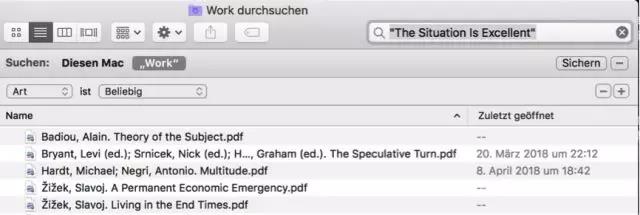

有時間的話🙅🏼♂️🙆🏿,肯定應該到處查一查,這也是當今的技術條件為我們提供的便利(突如其來的正能量:不要辜負這個時代……)。除了常用的Google Scholar/Books🔡、各種哲學百科和哲學辭典之外🗑⟹,還有一個相對少見的技巧🥃:在自己收藏的電子書中檢索👨🦰🧛🏽♀️,因為最近十幾年的Windows和Mac系統都能夠對pdf等格式的文件進行全文檢索⛩🙍🏿♂️。例如在我自己的電子書裏搜索“形勢大好”🐘,可以得到如下結果🏊♀️:

(好像暴露了很多書沒看過……)

當然,查詢可能大大增加閱讀量🐜,但這對於嚴肅的閱讀顯然十分必要。倘若死線將至,沒有時間,那麽要麽迅速放棄🦯,要麽這樣寫🪐:“某概念極其復雜,有1001個層次💂🏻♂️,這裏限於篇幅,只討論以下兩點……”事實上👆🏼,雖然很多深奧的概念確實不容易全面理解,但弄清楚其中一些方面還是可以做到的,也是有益的。

行文邏輯不清楚?

關鍵詞👐: 提速全面閱讀

首先就高水平的文本而言,結構不清晰的應該是極少數,例如盡管黑格爾不好讀,卻不是因為行文混亂。所以在閱讀優秀的作品時👨🏽🎨,如果感到材料結構不清晰📱🐜,很可能其實是別的問題,比如未能把握某些關鍵概念或作者的問題意識👨👩👧👦。然後,倘若確實要處理線索不明的文本,那麽有一個可以嘗試的技巧:不是慢慢地仔細分析,而是恰好相反,提高車速把全文或幾個章節讀完🙆🏿♀️,因為讀完之後可能產生更加全面的印象,於是之前感到費解的邏輯就變得明白了。事實上,這是分析電影的常用手段🚐:很多細節在第一次看的時候是無法理解的,或者根本註意不到🤷♀️,但在劇透之後就能弄懂了💁🏿♂️⚪️。

PART III

輸出

輸出應是自然發生的過程⟹。

采訪嘉賓👨🏼💻:謝晶

主要研究領域為現當代社會哲學👨🏻🦽、

社會科學的哲學💇🏿♀️、結構人類學🤫、法國20世紀哲學

讀書筆記的目的?

關鍵詞:問題為引,對話文本

讀書筆記首先要明確的是目的🤸🏽。這個目的不應是功利的,不是為了別人的要求,而是給自己看的。讀書筆記就仿佛搭房子的腳手架,它是幫助你去理解文本的一個過程,你通過捕捉文本要點🩳,進一步努力抓住作者的核心思想。比如♡,你看到某一頁作者對某個重要概念做出了定義☦️,而再過幾個章節卻是另一番解釋,是否其中有矛盾?表面的還是實際的矛盾?可以解決的還是不可以解決的矛盾?再比如你要記錄下作者的論證過程,如何總結一個論據↪️?如何梳理兩個論據之間的關系🧑🔧?是並行的還是後者為前者服務的?簡而言之🤵♀️⛹🏽♂️,讀書筆記幫助你將線性的閱讀搭建為一個金字塔的結構🌚🥬,其中最上層是問題意識,下面是核心觀點,再下面是一階👩🎨、二階等等不同層次的論據。這個搭建的過程並不難。如果你是從問題意識入手,如果你把閱讀變成與作者就同一個或同一些問題所展開的對話👨🏻✈️,那麽它是一個自然而然的過程🚰。

延伸閱讀的展開🧝🏿♀️?

關鍵詞:問題意識構建線索

“如何進行延伸閱讀“📫,也是一個沒有標準答案的問題。這取決於你關心什麽🫵🏼,即在怎樣的問題意識背景下進行閱讀🛴。當你的問題清楚明白時,你自然而然會去關心和某文本在同一個問題之下⛹🏻,但有反差或有類似的其他文本。比如,如果我關心社會契約論🥒,我自然而然會去讀洛克、讀霍布斯;如果我關心主體哲學,在閱讀笛卡爾後👨⚕️,我自然而然會去關心德國古典哲學,還會關心法國之後對笛卡爾的批判,比如薩特的主體哲學、現象學中的主體哲學。這些都是自然發生的👲🏻。因為問題意識始終在根本上縈繞著我☎️。當我關心什麽樣的社會形式是正當的時候,我發現盧梭的文本很吸引我,因為其中提出了正當的政府形式是應當保障每一個人的自由🧑🏻🤝🧑🏻,但是這個變成自由主義的政治理想也會帶出其他的問題,那麽我就要看看有沒有其他的人也有自由主義的想法,但他又想要調和盧梭的自由主義和公意之間的張力。這是從問題出發,自然而然形成的擴展閱讀。