【摘要】📈:康德倫理學的基本形而上學與元倫理學預設是“應然”與“實然”的區分✅,而一種基於認知科學與演化論視野的新倫理學研究🚵🏿♀️,則以淡化這種二元對立為前提。從認知科學的角度看,倘若康德關於道德自治 性的斷言是正確的,我們就應當可以發現人類大腦具有一個同時滿足如下所有特征的 “道德模塊” 或“道德算法”🐔:(甲)它負責社會交往活動而不負責其他任務 (如對於物理對象的知覺或思考純理論問題);(乙)其運作特征必須被劃歸為“理性”而不是“感性”或者“直覺”;(丙)其道德輸出具有明顯的“利他性”而不包含“工具性”或者“自利性”。然而,通過對於康德倫理學與認知科學研究中的幾大主流思潮(如“通用問題求解器”假設、“大規模模塊論”假設,等等)的比對卻發現:上述這種對於“道德模塊”或“道德算法”的假設🚕,很難得到認知科學的各種主流見解的支持。

【關鍵詞】:康德倫理學 大規模模塊論 通用問題求解器 社會生物學

【中圖分類號】👻:B516.31

一、自然主義思潮與康德倫理學的

眾所周知,是否贊成康德倫理學的基本立場,是在後康德的西方哲學發展中無法回避的一個大問題,很多一流的哲學家都在 “擁護康德”與 “反對康德”這個大問題上表明了自己的態度。譬如👨🏼🔬,在哈貝馬斯⛑️、羅爾斯、奧奈爾 (Onor)各自的理論構建中,都不難發現康德倫理學的影子;而與之相對照📥,黑格爾、叔本華😼、尼采🧑🏻🏫、穆勒、麥金泰爾關於倫理問題的評價🚒,則各自又都以對於康德倫理學的批判為起點📇。而在如火如荼的 “自然主義”思潮的推動下,特別是在認知科學、演化倫理學思想發展的助推下🙌,目前對康德倫理學持批判態度的一方似乎得到了新的理論資源🥃。比如🤵,試圖利用演化倫理學的新思想重估西方倫理—政治思想史的安哈特 (Larry Arnhart)就如此評論康德倫理學思想:

通過對於 “實然”(is)與 “應然” (ought)的區分♌️🛀🏿,康德將道德視為人類經驗的一個自治的領域———該領域由其專屬的內部邏輯予以統轄,而無涉於諸如 “自然欲望”或 “利益”之類的人性其他方面。……而當達爾文發展出他自己的關於道德的演化論理論的時候,他所采取的路徑,則是休謨式的自然主義,而非康德式的二元論🏇🏿。

這段引文中,安哈特明確提到了康德的倫理學與休謨的倫理學之間的尖銳對立🧲。關於二者之間的具體差異🌆,倫理學專家丹妮絲(Lara Denis)提出如下幾點概括:(甲)休謨倫理學是建立在經驗與實驗的基礎上的🗾,而康德則認為道德必須建立在先天原則的基礎之上👩🏿⚖️;(乙)休謨認為 “理性”是 “激情之奴”,而康德則認為實踐理性具有自治性;(丙)休謨強調🚴🏻♂️,諸如 “仁慈”與 “慷慨”之類的道德情感足以構成上佳的道德動機,而康德則認為道德義務才是道德動機的最佳發動者,等等。而從更抽象的角度來看👨🏻✈️🫨,這二人之間的差異,歸根結底♻️,則是 “基於事實性的倫理學”(休謨)與 “重視規範的倫理學”(康德)之間的差異。具體而言,作為達爾文主義者的政治哲學家安哈特之所以同情休謨,與其說是因為休謨重 “情感”,還不如說是因為其重 “事實”(可以說,自然湧現的 “情感”只是經驗事實的一部分而已)。康德的“理性主義倫理學”之所以構成了與休謨哲學的對抗,也不僅僅是因為其重視 “理性”,而是因為其特別鐘情於 “實踐理性”,即那種專門用以處理 “超越”了事實的純粹 “規範性”的特殊理性。從這個角度看🌤,只要我們將 “事實”的邊界從 “情感”的領域拓展到康德所說的 “理論理性”所處理的整個自然界🧘🏿,那麽📠,至少在反對康德倫理學這個問題上,休謨倫理學便可以在所謂的 “自然主義的倫理學進路”中得到新的表述形式🙈。同時,從神經科學角度與演化論出發的對於 “情感”的神經基礎的研究,也可以大大充實上述表述形式的經驗內容🤐。

“自然主義的倫理學進路”的具體案例當然不只是休謨倫理學👇🏽🪨。另外的一支代表則是邊沁 (Jeremy Bentham)與穆勒 (John Stuart Mill)的功利主義🏃🏻♂️。與情感主義者類似,功利主義者也認為道德情感 (如做了好事之後得到的愉悅感) 會自動導出正面的價值———不過🤟,功利主義者卻試圖通過引入康德所說的 “理論理性”♉️🤾🏼,以求進一步增加此類情感在經驗世界中的供給力度,並將道德規範性的強度視為前述供給力度的 “應變量”。由此一來,功利主義的哲學設想💼,便完全可以和經濟學與政治學中所常見的數學建模工作 “無縫對接”,並由此使得哲學思辨與科學計算之間的界限變得模糊🐆。

而在功利主義之外,導源於亞裏士多德哲學的德性倫理學(virtue ethics),亦可被歸結到 “自然主義的倫理學進路”名下🧗🏼♀️。此說將道德規範性的來源視為個體的“德性”(virtue)或者 “道德品性” (moral characters)。盡管 “德性”並不是像 “行為”那樣的外顯的本體論對象🤙,但是基於以下三種理由👷🏿,它依然是經驗世界的一部分:(甲)“德性”必須兌現為一定量的行善的行為才可以被辨別,而這樣的行為無疑是經驗世界的一部分;(乙)“德性”可以在當代分析哲學的語境中被順化為 “功能主義”的敘述方式,而 “功能主義”本身就具有從事實性中導出規範性的意蘊;(丙)在特定的行為語境中對於德性的展現,並非是對康德式的先驗規則所做的邏輯展開,而需要亞裏士多德所說的那種 “因地製宜”的 “實踐智慧”。不難看出, “實踐智慧”是行為主體對於外部世界的經驗觀察與自身德性相互作用的產物,而非一種脫離了經驗的純粹 “應然”。

從上面的分析來看,雖然休謨式的情感主義、邊沁式的功利主義與亞裏士多德式的德性倫理學彼此之間仍有不少理論沖突,但三者卻完全可以暫時匯聚在 “自然主義的道德研究進路”下,從不同的角度對於康德所構築的 “實踐理性的自治王國”構成挑戰。而認知科學的最新發展,則分別可以從自然演化研究、認知架構研究👨🏿🏭、神經計算模擬等不同角度,為這股力量提供了最新的理論資源。與此同時,盡管對於康德主義者來說☘️,從認知科學角度獲取新的武器彈藥來豐富自身立論的抽象可能性也是存在的☔️,但依據筆者淺見🧗🏿♂️🙍🏽♂️,打造 “康德—認知科學”聯盟的技術難度,恐怕要大於打造認知科學與其他倫理學之間聯盟的難度🔉。

那麽💆🏻♀️🛀,認知科學的研究,究竟為何會與我們這裏所從事的哲學研究發生關聯呢?

這是因為🫦,傳統哲學所試圖研究的 “人性”問題,在達爾文掀起的生物學革命之後已經成為科學研究的題中應有之義。在這樣的情況下,科學與哲學之間的相互競爭、相互借鑒,就非常自然🧟♂️。其實🏋🏽♂️,很多海外哲學界人士🤽🏿♀️,早已采用了與認知科學研究中某些具體流派結盟的策略,以凸顯哲學的存在價值。這方面的典型案例有伊萬·湯普森 (Evan Thompson)在 《生命中的心靈》中將神經科學與現象學加以統一的工作,以及美國的現象學德瑞福斯 (H.Dreyfus)經由 “具身性” (embodiment)概念而將海德格爾與梅洛-龐蒂的身體現象學與認知科學的 “具身化”運動相互結合的努力🏊🏽,等等❌。不難想見,這種模糊科學—哲學界限的自然主義研究策略,不可能不影響到倫理學的研究,因為倫理學研究往往被視為傳統的 “人性”研究的一個關鍵面相🧒🏼。而本文一開始引用的安哈特的 《達爾文式的自然權利》一書,亦包含了與之相關的大量討論。

或許,有的讀者會說🆚,康德倫理學重視 “應然”,而認知科學重視 “實然”,從認知科學角度去評價一種基於 “應然”的學說🏞👉🏻,會不會導致理論的無的放矢🐋?

對於這一質疑,我們有五點簡單回復。

第一♚,“實然—應然”的二分———在康德那裏基本對應於理論理性處理的 “現象界”與實踐理性所處理的 “本體界”的二分———的確就是康德哲學的基本論點之一。但從哲學史的角度看⛴,在康德以前的亞裏士多德主義者未必會承認這一論點 (因為亞氏德性倫理學的核心概念 “德性”就是規範蘊於事實的)☃️,此論更在康德以後遭遇到黑格爾的嚴厲批判🤷🏻。從這個角度看,固守 “實然—應然”二分論者🍡,實際上首先得說明,為何黑格爾對康德二元論的批判是錯的,為何同樣放棄這種二元論的德性倫理學、功利主義倫理學與情感倫理學都是錯的,否則,康德的捍衛者就會陷入“循環論證”的困境。

第二,一個通常被提到的用以支持 “實然—應然”二分的論據是:你無法從對於現實的描述中了解到自己 “該做什麽”———比如,即使天下人都在偷竊😈,你也不能偷竊。但這裏的問題是,“即使天下人都在偷竊🧑⚕️,你也不能偷竊”這一道德常識🌥,並非只能通過康德式的 “實然—應然”二分得到解釋。比如🧑🦯🤹🏻♀️,情感倫理學家在解釋同一現象時,可訴諸阻止偷竊的道德恥辱感的湧現🫄🏼,德性心理學家則可以訴諸德性機能的正常運作,功利派倫理學家亦可訴諸行為者對於 “不偷竊”所導致的遠期利益的考量 (甚至通過博弈論模型指出此類考量的合理性)。因此🙅🏼♂️,康德主義者在這個回合中,並沒有體現某種壓倒性的理論優勢。

第三↕️,在筆者看來,即使是康德主義者對於 “不能偷竊”這一道德常識的解釋,客觀上依然高度依賴於對於邏輯理性的運用 (具體而言🔊,在康德主義者看來, “偷竊”這一行為的自相矛盾性,將使得我們無法維護道德法則的普遍性)——而道德推理所依賴的這些邏輯程序👱♀️,顯然與在自然科學中所使用的邏輯程序沒有實質上的分別。這在很大程度上就會引發這樣一種對康德本人的二元論立場不利的懷疑:“實踐理性”若只不過就是 “理論理性”的一個變種的話👩🏽🔧,宣稱 “應然”與 “實然”彼此分隔的根據又在哪裏呢🥌?

第四,支持 “實然—應然”二分的另一個論據是:功利論者給出的道德規範都是 “假言命令” (即以 “考慮到……的利益🧹,所以⛑️,應該做……”的形式出現),而康德主義者關心的則是超越了這些假設性條件的、以 “絕對命令”形式出現的一般規範性準則。因此🧟,後一類準則自身的 “非條件性”就決定了它們對於 “實然”的真正超越。不過,在筆者看來🥷,這一辯護也是站不住腳的。毋寧說,從語用學的角度看,任何判斷的給出都無法脫離相關的語用背景,至於是否要將背景中的某些要素明述為假言判斷的 “前件”🌻,則並非問題關鍵之所在。現以康德 “絕對命令”的第二重表達為例來說明這一點。康德曾指出🫶🏿📅:“務必以如下方式對待人性:無論是對待你自己的人性還是別人的,永遠不要將人性僅僅視為手段,而要在同時將其視為目的。”很明顯,在這段話中,康德並沒有明述出哪些對象可以成為 “人性”的合法指派對象🧖🏻,並將相關信息隱藏於背景知識中🤽🏿♂️。但具有不同背景知識的人顯然會對這句話做出不同的解讀,盡管他們或許都會在此對該律令表示 “字面上的服從”。譬如,古希臘人或許會一邊贊同 “人性目的論”一邊心安理得地壓迫奴隸𓀇,因為他們的背景知識不允許視奴隸為人;而瘋狂的未來學家則會認為康德的這條道德律令將敦促我們賦予智能機器人以人權🥁,因為這些未來學家的背景知識是允許將智能機器人視為 “人”。由此看來,只要上述背景知識關於 “人性”的賦值對象的預設被明述為假言判斷的前件,康德式 “絕對命令”的 “非條件性”就會喪失。這樣一來🫶🏿,“絕對命令”與 “假言命令”之間的界限也就變得模糊了。這同時也就等於將 “應然”與 “實然”之間的界限變得模糊了。

第五✒️,正如前文中指出的👩🏿🚒,我們是在自然主義思潮勃興的大環境下重新審視康德倫理學的🧑🏻🤝🧑🏻。一般來講,自然主義在本體論上具有某種“隨附性物理主義 ”supervenience physicalism)的思想意蘊🧑🏻🦲,而根據 “隨附性物理主義”的基本立場,所有的非物理屬性———如道德屬性———都應當隨附在物理機製之上。而在這種情況下👨🏻,康德所說的 “道德領域的自治性”如果不 “兌現”為與道德推理有關的物理機製的獨特性,就將成為一個無法被自然主義框架所理解的斷言🛖。所以,面對這種局面,“應然—實然”二分法的捍衛者就只有兩條道路可選了:

其一,從形而上學層面上否定隨附性物理主義(並由此去擁抱身—心二元論或泛心論)🕌;

其二,在承認隨附性物理主義的前提下斷言:那些使得道德判斷得以隨附於其上的物理機製,同時具有如下性質:

(甲)它負責社會交往活動而不負責其他任務(如對於物理對象的知覺或思考純理論問題)———否則康德式實踐理性與理論理性之間的區別就會被取消♞;

(乙)其運作特征必須被劃歸為 “理性”而不是 “感性”或者 “直覺”———否則康德式實踐理性就無法被視為 “理性”;

(丙)其道德輸出具有明顯的“利他性”而不包含“工具性”或者“自利性”———否則康德式實踐理性與理論理性之間的區別照樣會被取消🎢。

很顯然,第一個選項將使 “實然—應然”二分法的支持者付出巨大的形而上學代價;而第二個選項則使康德的這種二分法不得不面對認知科學的理論沖擊。換言之,只要康德哲學不去接受身—心二元論或泛心論,與認知科學的正面遭遇便是不可避免的👨👩👧👦。

二、基於認知架構與神經科學的考量

關於人類的認知架構是如何構成的,以及這樣的架構是經由怎樣的底層神經組織予以執行的®️,一直是認知科學家所關心的最核心的問題之一👩🏿🔧。那麽,為何說這樣的研究會對康德倫理學構成某種挑戰呢?這是因為🏢,如果康德關於 “實踐理性是一個自治的理性領域”的判斷正確💜,那麽,只要我們同時接受了自然主義的本體論框架,那麽,康德的先驗哲學論斷就只能轉換為兩種經驗科學層面上的推論:(甲)如果關於心智的 “大規模模塊論”假設是對的👧🏽,那麽,我們就應當能夠在人類的心智架構中找到一些特殊的模塊來專門執行 “輸出道德判斷”的任務;或者🤸🏿:(乙)在“大規模模塊論”假說被否定的情況下⛹🏽,我們也應當能夠發現:整個認知架構在處理道德問題時采用了一種獨特的算法。相反👨🏻🎤🤾🏻♀️,假若以下三種情況之中的任何一種被驗證了,康德倫理學的可信度就會被大大降低:

(1)在否定 “大規模模塊論”假說的前提下,我們沒有發現整個心智架構的運作具有一種獨特的 “道德算法”🧔🏽♂️⌨️;

(2)在承認 “大規模模塊論”假說的前提下🧑🏿⚕️,道德判斷的輸出牽涉到大腦的各個分區的協同運作,因此,根本就沒有一個專門的大腦模塊僅僅處理道德判斷;

(3)在對 “大規模模塊論”假設保持中立的前提下,與道德判斷輸出相關的底層神經組織的工作方式🧑🏽🚀,與負責其他任務的神經元組的工作方式並沒有根本的不同。

然而🧗🏿♂️,根據下面就要展開的分析,縱使我們無法確定上述三種假設中的哪種是正確的(而且我們也不否認這三者在邏輯上是彼此沖突的)任何一個都足以動搖康德倫理學的基石🙍♀️。而且,考慮到上述三種可能性已經幾乎窮盡當下認知科學界關於認知架構的所有立場🧙🏼♀️,就不難推出🧜🏻♂️:從總體上看來🖕,康德倫理學無法見容於當代認知科學的主流。

先來討論第一種情況。如果不將心智架構視為大規模模塊的組合的話👍🏻,那麽💹,按照認知科學的慣例,就應當將心智視為一個 “通用問題求解器”(solver👩🏽⚖️,或簡 稱 為 “GPS”)。按照這個心智框架的構想者司馬賀(Herbert A. Simon)🤞🏽🪻、肖(J. C. Shaw)與紐艾爾(Allen Newell)的看法,任何一個問題,只要我們能夠將其表征為一個合式公式集👙,規定出解決其狀態的形式特征,並以公理的形式表征出使得相關問題得以解決的所有前提以及相關的推理規則,那麽,我們就可以指望一臺被合適編程的GPS能夠自動地解決這樣的問題。

從表面上看來♠︎,由於GPS的構想將問題的求解策略明確地剝離於具體的語境信息 (否則GPS無法被稱為一種 “通用” 機製)👈,此構想與康德的倫理學似乎還是有著一些表面上的相似之處的———因為康德筆下的道德領域內的“絕對命令”也應 當 是 超 越 於具體的語境信息並因此具有普遍效力的🦏🍁。然而🪅,更為細致的考察 馬上就會告訴我們🏞:康德對於 “理論理性”與“實踐理性”的整個區分是與相容的。

第一,按照康德的想法反觀後世的GPS構想,其中明顯具有將實踐理性與理論理性之間的界限加以消融的企圖,因為它所試圖運用的 “目的—手段” 進路對各種有待求解的問題均給出了一種統一的處理方案,而並未對道德領域的特異性做出任何關照;第二🤰🏿🪬,站在GPS構想的立場上去察看康德的道德 “公設”,它們似乎也很難經由形式語言的幫助而提煉出一個具體的問題解決目標。譬如,當康德說 “務必以如下方式對待人性:無論是對待你自己的人性還是別人的🤷♂️🙂↕️,永遠不要將人性僅僅視為手段,而要在同時將其視為目的”的時候🧎🏻♀️➡️,認知科學家所要提出的問題是:怎樣的外延的行為標準,能夠幫助我們判斷一個人已經被 “當成目的”了,而 “不僅僅被視為手段”呢?像 “飽腹”與 “饑餓”之間的差別那樣👱🏼,被刻畫為兩個離散的狀態值之間的落差的話,那麽,我們又如何可能以一種GPS可以理解的方式去勾勒出實現相關目標的算法呢?由此看來,康德筆下的 “實踐理性”活動似乎是很難被GPS所模擬的。而反過來說,對於GPS規劃的支持者來說,不可被GPS所模擬的心智能力,無異於幻想之物。

康德的同情者或許會說🚵🏽,僅以 “是否可以為GPS所計算”為標尺衡量一項心智能力是否為 “本體論承諾”的對象,似乎過於獨斷,而康德的 “實踐理性”概念本身就具有一種超越任何功利計算的理論意蘊🧑🏿⚖️。然而⛷,這樣的批評意見似乎忽略了兩個關鍵問題👵🏻:第一,計算主義綱領目前依然是認知科學的主流範式,而不僅僅是GPS規劃的專有物。換言之,即使GPS的設想或許已經被目下大多數從業人員所放棄🥇,但是,堅持別的猜想 (如 “大規模模塊論”假設)的研究者依然會習慣用 “算法”這樣的術語來描述心智部件的運作特征。在這樣的情況下❣️🟥,他們依然有權對康德式的實踐理性的 “可計算性”提出質疑。第二🧑🏼🚒,對於心智運動的 “可算法化”的承諾,在邏輯上並不否認人類可以產生某種 “不計利害”的道德實踐沖動———然而,在自然主義者看來,這種沖動的現象學特征 (如那種蔑視利益計算的道德優越感)🦸🏻,並不是指引我們研究產生這些特征的認知架構的可靠向導👨🏿🦰。換言之,如果我們將 這 些 現 象 學 特 征 視 為 某 些 可 計 算 化 的 心 智 運 作 過 程 所 導 致 的 “副 現 象 ”epiphenomena)的話,也就沒有什麽理由繼續將 “實踐理性”視為一個 “自成一類”(sui generis)的對象了。

不過🚰,正如前面所提及的,GPS畢竟已經不是目前認知科學的主流綱領了。因此,我們就有必要來了解一下🧎♂️:在GPS本身被放棄的前提下,認知科學家會怎麽看待康德的倫理學🪚。這就不得不牽涉到前文中被多次提到的🩳、作為 “演化心理學”預設之 一 的 “大 規 模 模 塊 論” 假 設。從 學 術 史 的 角 度 看🦹🏼,這 一 假 設 的 前 身 是 福 多某些功能不可互換的特定神經結構 (比如辨別顏色或者氣味的模塊),而每一個模塊的運作都可以經由特定的算法予以說明📄👬🏼。不過🧑🏿🎄,福多本人肯定不願意承認所謂的“道德模塊”的存在———因為,在他的理論語境中, “模塊”只能給出非常淺的語義輸出,②而這樣的淺層語義輸出顯然不足以支撐起道德判斷所具有的豐厚語義內容。也正因為這一點,關於道德判斷是如何在人腦中湧現的,福多的理論並不能給出現成的答案🚯。而受福多啟發的卡魯瑟斯 (上的 “模塊”定義🀄️,同時他心目中的 “樣的 “模塊”也可以成為道德意識與道德行為輸出的遞送者☠️。同時☀️,他一改福多在“中央語義系統是否是模塊性”這個問題上的回避態度,大膽提出:無論在中央語義系統的中央還是邊緣,我們都能夠找到大量的模塊。而所謂 “大規模模塊論”,也便由此得名。

那麽🤽🏼♂️,康德關於 “道德領域具有自治性”的理論假設,能不能與我們在 “大規模模塊論”假設下所尋找到的經驗證據相合?

先從一些行為心理學的證據談起。我們知道,“誠信”是使得社會契約的履行得以可能的一項基本的道德要求,而按照康德的那種 “將別人也視為目的本身”的道德要求,人們也應當在契約的執行過程中將契約締結雙方平等對待🍉,而不能厚此薄彼🛹。但 “大規模模塊論”的支持者🧜🏿♂️、德國心理學家吉仁澤 (Gerd Gigerenzer)卻通過經驗研究否認了我們人類具有這樣的天性。請試想下面的這道心理測驗題:

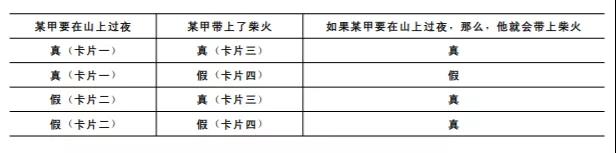

假設你是一個阿爾卑斯登山俱樂部的成員👨🏽🎤,而你的任務是檢測俱樂部的下述規矩是否已經得到了所有人的遵守:“如果任何一個俱樂部成員要在山上過夜的話,那麽,他就得隨身帶上過夜的柴火 (以防止後來的俱樂部成員無柴可用)”💷。實驗者將 “在山上過夜為真”寫在 “卡片一”上👨🚀,將 “在山上過夜為假”寫在“卡片二”上,將 “帶柴火上山為真”寫在 “卡片三”上,並將 “帶柴火上山為假”寫在 “卡片四”上。爾後,實驗者再將這些卡片寫字面朝外,兩兩粘貼在一起 (其中,兩張卡片的黏結表示了前件與後件的聯接),並將其中的一面朝上放置於桌面上📷。從命題邏輯的角度來看🕯,這四面卡片之間的真值關系如下:

現在的任務是:如果要確定上述社會契約規則是否得到遵守,你應當翻看哪些卡片呢(在此,被翻動的卡片數依然需要被限製到最低限度)

實驗的結果是非常耐人尋味的。多達89%的被試者都試圖翻看 “卡片一”的背面是不是 “卡片四” (即上述真值表的第二行所描述的情況)—89%的被試者都很清楚:只要我們確定了 “某甲上了山👌🏿🎀,卻未帶柴火”這種可能性發生了,那麽被討論的社會契約就沒有被普遍地遵守🧑🏿🦲。這就說明:在處理社會契約領域內的假設性命題內容時,人類的心智系統會特別敏感於契約被背叛的情形。這樣的實驗結果至少說明了兩點🎟:

第一,人類的心智系統恐怕並不是早期認知科學家所說的 “GPS”(即那種按照普遍的邏輯規則進行推理的心智機器)———否則,如果我們將上面的這道心理測驗題替換為任何邏輯上與之等價的形式的話👰🏿♂️,被試者也應當同樣敏感於那種 “前件真而後件假”的情形 (然而🐫,在著名的 “華生選擇實驗”中,心理學家卻發現🏄🏻♂️:在一些與社會契約遵守無關的語境中👷🏻♂️,被試者對於 “前件真而後件假”這種推理形式的敏感性立即消失了)。這還進一步說明👨🏻🦰:相關的邏輯推理機製是被具體語境中的 “驅動的———而維護相關利益的具體途徑,則是對於可能違背契約的騙子行為的偵測🚵。也正由於這一點,這樣的特異推理機製亦可被稱為是 “騙子偵測模塊”。

第二,即使此類 “騙子偵測模塊”的假設性存在,依然不足以支持康德關於“實踐理性”之特異性的理論說教🫅🏼。這是因為:該模塊顯然更為關心 “某些特定的別人的行為”對自身利益可能造成的損害🙌🏻,而不是像康德所說的那樣,將任何他人作為 “目的”來關懷。譬如,如果老板與員工都被要求去檢驗 “一個額外的休息日作獎勵”這條契約的有效性的話👨🏽🍳,員工就會特別敏感於 “我加班了卻未得到老板的休假批準”的情形,而老板則會敏感於 “員工多休假了卻未為我加班”的情形。很顯然,無論在老板眼裏還是在員工眼裏,對方的行為都是使得自身的利益達到最大化的工具而已。

這裏需要補充說明的是,在迄今為止的討論中,我們所涉及的,分別是GPS或者“大規模模塊論”假設各自成真的情況。而根據認知科學家平克 (Steven Pinker)在其名著 《人類本性中的那些更好的天使》中提出的觀點,兩種假設或許都只是抓到了“大象”身體的一部分。具體而言🦸🏼♂️,平克在其論述中的確提到了不同腦區 (如前額葉🏦、額極、背外側皮層、顳葉等)的協同運作對於大腦執行道德控製功能的重要性,也經由大腦損傷患者蓋奇 (Phinas Gage)的著名案例,提到了道德控製所涉及的各個心理模塊 (如讀心模塊、預測行為後果的能力的模塊)的彼此不可或缺性———然而,在另一方面♗💼,他也提到了上述 “模塊集群”在執行各種心智任務時所體現出來的 “通用性”。具體而言🖲,在他看來🧙🏽♂️,人類的道德控製能力之所以要比老鼠更強🚃,則是因為人類大腦的尺寸與皮層的皺褶程度允許一個面積很大的前額葉的存在———而前額葉的面積本身就代表了大腦在全面權衡信息時計算能力的大小✋。然而🫖,我們卻沒有任何證據表明:前額葉有任何一個部分僅僅能夠執行與 “實踐理性”有關的認知任務,而與“理論理性”無關👱🏿♂️。因此,我們還是沒有得到一個有利於康德二元論架構的結論🥱。

熟悉當代神經科學發展的讀者會說,康德二元論架構或許能夠得到哈佛大學神經心理學專家格林內(J.Greene)2008年提出的關於道德判斷的 “雙系統加工模型”的支持。根據該模型,人腦存在兩個可分離的不斷競爭著的系統:背側系統腹側系統C———它們分別可以生成兩種性質不同的道德思維模式:背側系統生成功利主義的理性推理判斷🐠,而腹側系統生成類似於康德倫理學所提到的那種道義論判斷。由此看來,康德所說的 “具有自治性的道德理性”的確是與一個特定的腦區———腹側系統C———相對應的。而又恰恰是因為背側系統X與腹側系統C的相互分離,康德主義者也不必擔心與前者相關的 “理論理性”活動會被混淆於和後者相關的 “實踐理性”活動。

但是🐲,在筆者看來✋🏽,即使是這樣的 “雙系統加工模型”,對於康德倫理學的支持力度也不能被肆意誇大✋🏿🪬。首先🏗,格林內在提出該模型時曾指出💆🏼,無論就那些偏好於義務論思維方式的道德判斷任務而言,還是那些偏向於功利論思維方式的道德判斷任務而言,被試者的背側系統 (即前額葉皮層、前部扣帶回皮層💂🏻♂️、右顳葉頂葉聯合區等與認知控製加工,例如推理相關的腦區)事實上也會同時被激活。這足以說明:那種建立在 “背側系統X”與 “腹側系統C”之間的分離性之上的所謂 “實踐理性的自治性”,恐怕是非常有限的,因為即使在 “腹側系統C”被激活時🤸🏿,與認知推理相關的 “背側系統X”照樣會參與運作🫸。此外,在2010年發表的一篇論文中🧗🏼♀️,格林內與其合作者再次用實驗說明:人類在進行復雜的、關乎他人生死的道德決策、並產生同情共感時所征用的神經回路♦︎,與其在進行一些更基本的𓀈、與自我利益相關的決策之時所征用的神經回路,其實均為前述雙系統機製的信息加工流程的體現。沿著這一思路🖍,波士頓意昂3的心理學家楊 (L.Young)等人又在2012年發表 《哪個腦區負責道德?也許有,也許沒有》一文,總結近十年神經科學有關道德問題的研究成果,並指出:人類大腦中或許並不存在專門負責道德事務的特殊區域 (相關爭論依然在繼續中)。從神經科學界這一最新研究趨勢來看,我們非但難以在各種道德決策所涉及的神經活動基礎之間找到明顯的區別,甚至也難以為寬泛意義上的道德活動進行相關的專屬腦區定位。不難想見🧑🏽🔬,如果寬泛意義上的道德活動的確如楊等人所說,是散布於大腦各個腦區的話👨🏼⚕️,那麽對於這一現象的GPS式解釋與大規模模塊論解釋,最終都會與康德的觀點產生抵觸🎧。具體而言,對於這一現象的GPS解釋會立即將大腦對於不同任務的執行過程視為同質的普遍化算法所產生的不同變異方式,而對於這一現象的模塊論解釋則會將大腦對於不同任務的執行過程視為某個基本不變的下層模塊 “組合包”的不同工作模式。而無論在哪一種解釋中,我們都無法將 “實踐理性”所對應的神經活動辨認為一個穩定的🏋️、獨特的類別💆🏿。因此🫃🏿,其中的任何一種解釋,都是對康德倫理學不利的。

此種消弭 “理論理性—實踐理性”界限的觀點👝,甚至還可以在更小的尺度上得到另外一些科學假設的支持。以發展出 “神經哲學” (neurophilosophy)而聞名於認知科學界的丘奇蘭德 (Paul Churchland)就曾在神經建模的層面上研究過道德的神經學基礎🙍🏿♂️。在他看來,執行面部識別任務的神經元網絡的基本工作原理🧑🏻🔬,與執行道德指派任務的神經元網絡並無本質差異———因此,即使在神經計算的層面上🌇,我們也找不到與 “實踐理性之特異性”相匹配的專門算法。或用丘奇蘭德自己的話說👩🏽:

這裏我所給出的建議是🥈🤷🏿♂️:人類關於道德識別的能力,是實現於一個以雜亂形式而被配置起來的突觸聯系所構成的矩陣之中的。這些突觸聯系也能夠在人類大腦的某種專門的神經層次上➰,將一個抽象的概念空間劃分為一個關於諸範疇的等級系列———而這裏提到的範疇對子有:“道德上有意義的行為“—“道德上無意義的行為”;而在 “道德上有意義的行為”之中,又可區分出 “道德上糟糕的行為”與 “為”之中,我們還可進一步分辨出 “撒謊”🚴🏻、“欺騙”🙌🏿🧔🏽、“偷盜”、“折磨”🧑🏼🍼、“謀殺”📯🤸🏽,等等。

很顯然,按照上面的討論方式,我們平常對於各種道德評判詞的討論→,將在神經計算的層面上被 “消解掉”,並被全面地替換為對於神經網絡結構的微觀行為的數學描述🥷🏻。康德主義者關於 “道德領域自治性”的談論🗡,也將在一種丘奇蘭德式的“取消式唯物主義”的框架中🍩,被化約為對於特定神經網絡受訓後所形成的 “激發空間特定形式”的唯物論式討論。

三、不利於康德倫理學的社會生物學和演化論證據

前文對於康德倫理學的批判🤼♀️,其著眼點在於康德對於道德領域之自治性的強調3️⃣。然而,康德倫理學的特征還不在於此。誠如安哈特所概括的:

[在康德看來,]人類就其本性而言是非社會性的、自私的動物,因此🙆,除非人類服從於道德法則(而這些法則本身則是理性籌劃之產物,以滿足化解沖突之需)🎛,並以此方式馴服各自的自然傾向,否則,人與人是難以和平相處的……

這段概括大致有三層涵義:第一📧,在康德看來🪮,人類的本能、直觀與感性活動對於道德判斷不僅貢獻寥寥,甚至還是理性的道德判斷所應當努力克服與壓抑的對象;第二🔡,由於上述這種直觀與本能是人類繼承自動物界的,因此,在動物界我們也是找不到道德的根源的,而只能找到某種 “他律的” (而非 “自律的”)意誌活動;第三,由於人類的本能具有非道德性,而人類的社會又是建立在道德之上的,因此,就人類的本能或自然傾向而言🧔🏻,人類在這個層面上則是非社會性的👨🏻🦲。

康德所勾勒出的這幅圖景,恐怕很難被後達爾文時代的自然主義者所接受。首先,康德倫理學對於直觀與本能的這種敵視態度,必然使得 “道德本能”、 “道德直覺”🐪、“道德情感”之類的日常表達成為自相矛盾的概念——而由此付出的驚人理論代價卻是:我們中國讀者所熟悉的孟子對於 “羞惡之心”、“是非之心”、“辭讓之心”🫷、“恭敬之心”的討論📲,會由於其與情感因素之間的天然聯系,而只能被康德倫理學所徹底無視🫖。然而,加拿大認知科學哲學家兼儒家學者森舸瀾 (卻指出:在人類日常的道德判斷中🤵🏽♂️,基於理性推理的道德輸出其實並不典型,而基於道德本能的道德輸出卻俯拾可得。因此,康德的理論無法充分地說明人類道德生活中的相當大一部分。為了論證這一點,森舸瀾邀請讀者考慮一下如下的心理學測驗:

被試者要被設想成是一位火車司機,並在Y字的分叉道口遇到左前方的一個被綁在軌道上的人,以及右前方的五個同樣被綁在軌道上的人。在這樣的情況下🐺,被試者被要求在 “將車往左開🦸🏼♂️,碾死一個人”以及 “將車轉向右,碾死五個人”之間作出決策 (此即 “場景甲”)。另外一個與之類似的思想實驗則是😊🗡:被試者被要求設想是站在天橋上的一位看客,而橋下的一輛失控的火車正在往前疾駛,快要碾過前方軌道上被綁住的五個人。而被試者身邊卻有另外一個大塊頭看客,其體重或許正好完成對於車頭的製動。在這樣的情況下,被試者便被要求在以下兩個選項之間作出抉擇💂♂️:“將身邊的看客推下天橋,以犧牲其生命的代價去換五條命”;或者🚌:“坐視五個人被碾死,什麽也不做”(此即 “場景乙”)

那麽,一個堅信 “每個人都是目的🏄🏿♂️,而不僅僅是手段”的康德主義者,又該怎麽面對這樣的道德難題呢?很顯然,無論他如何在 “場景甲” 與 “場景乙” 中作出選擇,他都無法避免 “將一部分人的生命視為手段而去挽救別人生命” 的結果。因此👩🏻,“場景甲”與 “場景乙”之間的細節差異對於康德主義者來說是毫無意義的👨🏽。甚至與康德式義務論觀點格格不入的功利主義者,在此也無法分辨出 “場景甲”與 “場景乙”之間的差異———因為從功利計算的角度看,“優解與 “乙”中的最優解都會導致 “犧牲一人救五人” 這一結論。然而,大多數心理被試者在做這套測驗題的時候🚣🏼♀️,卻都會覺得:比起在 “甲” 中將火車轉到只有一個受害者的軌道分叉上去的做法💇🏻♂️,在 “乙” 中將一個旁人推下去製動火車的做法𓀚,在道德上要更加讓人難以接受🤙🧎🏻。那麽👡,我們又該怎麽去解釋大多數人的這種反應呢?

根據哈佛大學的格林內教授等人在《科學》雜誌上發表的一篇相關論文,森舸瀾指出:那些說不願意在 “乙”中將看客推下橋的被試者,其主管情感的大腦分區正在被高度激活———相反🧘♂️🛠,少數不在乎是否殺死那個看客的被試者🤩,其主管理性推理的大腦分區則被高度激活👨👧👦,並以此抑製了感情的運作(至於對於被激活腦區的定位任務,則由核磁共振成像設備來完成)🩷。很顯然🥅,這一實驗結果導致了一種在哲學上非常有趣的結果———因為無論 “少數派被試者”也好👩🏿⚕️,“多數派被試者”也好🧑🏿🏫,其行為都發生了與康德倫理學的沖撞🤣。對於“少數派”而言🚶🏻,他們的道德推理模式也只可能是邊沁式的,而非康德式的🦵🏻;而對於“多數派”而言♡,他們的道德輸出既不與任何一種意義上的理性推理有關 (因為與任何一種理性推理相關的腦區沒有被激活),又在非常明顯的意義上與 “自私自利”的所謂 “動物本能”有別。從這個角度看,某種前理性的“道德本能”或“道德直覺”便成為了一個被康德本人高度忽視的道德規範性的重要來源😳。而在森舸瀾看來,恰恰是這種忽略,就足以促使他自己既拋棄邊沁,又拋棄康德😟,而轉身去擁抱某種更重視 “道德直覺”的新倫理學資源了——特別是一種被當代認知科學術語重構了的孔孟心性學說。至於基於類似神經科學證據的學者海特(Jonathan Haidt),則亦提出了與森舸瀾之論遙相呼應的 “社會直覺模型”。根據此模型,在人類進行道德判斷的過程中,諸如杏仁核♞、腦島等掌管情緒的相關腦區的“腹側系統”會起關鍵性作用🍅。在2012年出版的《正義之心》一書中,海特全面探討了道德判斷中的所謂 “直覺優先,策略性推理滯後”的現象的神經基礎,揭示了同情感對於彌合人類政治與宗教分歧所可能起到的重大作用🗣,並由此對那種基於理性思辨的康德倫理學思路進一步提出了批評♝。

以上的討論無疑還是局限在神經科學的範圍之內的🤚🏿。而為了在一個更大的尺度中理解人類為何會具有道德能力,我們或許還要去考察一下以威爾遜 (E. O. Wilson)之工作為基礎的現代 “社會生物學”。從 “社會生物學”的視角看來💇🏿♂️🏌🏻♂️,所謂“社會”的定義是:“屬於一個物種的一群個體⚫️,若以相互合作的方式而被組織到了一起🎫,就是一個社會🫏。”不難想見,基於如下兩點考量,上述定義恐怕又與康德主義構成了沖突🈯️:(1)威爾遜的定義顯然是適用於白蟻與蜜蜂這樣的相互協作的低等動物種群的 (實際上,威爾遜的巨著 《社會生物學》就包含了對於昆蟲社會結構的大量討論)🏍;而根據前文對於康德倫理學的討論結果,康德應當很難去認可動物可以具有一種真正意義上的社會結構🤹♂️。(2)威爾遜的 “社會”定義顯然預設了相互協作與理性的存在無關 (譬如🏊🏼♂️,螞蟻小小的大腦是不可能承載人類意義上的 “理性計算”的,但這似乎不妨礙螞蟻互相協作)。而在康德看來,缺乏理性參與的社會協作則是不可能的🖤。

在威爾遜與康德之間,我們的意見站在威爾遜一邊。相關理由如下:

第一🚶🏻♂️➡️,康德主義者對於 “理性”與 “社會”之間的關系的看法🧠,是一種完全脫離了生物學限製的空想🧚🏼。毋寧說🏃➡️,從生物學的角度看,社會的構成並不是基於單數的理性,而是基於復數的個體在生物學上的相互需要 (比如性生殖意義上的那種相互需要)🚢。故此,從一個生物學的眼光出發去反觀康德倫理學🩰,其基本問題便是缺乏對於性別之差與老幼之別的關照,好像世界上只存在著抽象的道德理性,而沒有更為具體的 “女性的道德意識”、“男性的道德意識”♜、 “少年的道德意識”與 “老年人的道德意識”。如麥金泰爾所言👨👩👧👧:

在各種各樣的苦難面前🔞⛱,我們人類其實是非常脆弱的……如何與別人合作這一點,取決於吾輩自身的成分甚少🙏🏼🧑🏽🍳。我們是否能夠存活,在相當程度上取決於別人 (更別提繁衍了),因為我們經常遭遇到如下困難🌑:身體疾病或傷害✋🏼、營養不足、精神疾病與困擾🦹🏽,以及來自於別人的入侵與無視……

按照麥金泰爾所言,更適合作為 “生物學個體”的每個人類個體的隱喻,並不是一個個孤立而自足的理性原子,而是一面巨大的拼圖中的一塊小小的構件——它上面的每條邊上的凹凸處,都在向觀者暗示著其自身的 “不充分性”與其對於 “他者”的期待。而在這個問題上,我們人類的確沒有在任何意義上真正有別於螞蟻:後者的群體生活之得以成形,也正是為了使得彼此需要的脆弱個體能夠被聯接在一起🏌️,以完成我們人類也需要完成的那些任務:采集食物、繁殖🤸🏽♀️、照顧下一代、打敗入侵者,等等😻。從這個意義上說🧨📂,用“社會”一詞統稱人類社會與螞蟻社會,並無甚不妥🏜。

第二,我們當然不否認,人類能夠在 “成為一個康德式的倫理學家”與 “成為一個威爾遜式的社會生物學家”之間作出自由選擇,而一只兵蟻卻無法選擇不去做兵蟻。但這樣的區別並不是因為人類具有一種與動物界毫無瓜葛的 “實踐理性”💂🏿♂️,而恰恰是因為人類大腦的復雜生物學結構允許人類對於反事實條件下的場景進行設想罷了。這裏需要註意的是,甚至這種人類個體在腦力方面的增強🏄🏼♂️,也可能是個體的“社會化需要”的副產品,而不是任何一種康德式的理性獨白的產物。譬如,對於與人類比較相近的社會化動物——猴類——的研究表明,猴類有專門的神經結構用以辨別 “猴子社會”中其他成員的面部特征🫳🏽;此外,與人類近似,猴腦的左半球對於處理來自其他猴子的語音信息具有比較高的效率🏊🏿。這也就是說,自然選擇對於高智力靈長類的遴選過程,似乎特別註重於相關個體從社會成員那裏獲取信息的能力🖍,而不是那種脫離了社會 “獨 自 思 辨”的 能 力。從 這 個 角 度 看🙆🏼♀️,與螞蟻的個體相比🎪,高級靈長類——直至人類——個體的真正優越處也僅僅在於🙆🏽♀️:後者與其他個體進行相互接榫的能力要顯得更為豐富與強大,因此,後者反而要比前者更具備一種前反思層面上的 “社會性”。

第三🏌🏻,如果用上述這種 “泛社會”的觀點去反觀人類個體大腦的運作🩸,我們甚至還可以用隱喻的方式將其比作一個微觀社會🛖。認知科學家兼人工智能元老明斯基(MarvinMinsky)就曾指出🥜,所謂 “心智社會”就是由一系列操作者 (agents)所構成的復雜結構:“每一個心智操作者就其自身而言只能夠做一些根本不需要心智或思想介入的簡單工作——但只要我們以特定方式將其組合成一個社會,那麽🕰,這就會導出智能。”這種觀點顯然能夠比康德關於 “理性自治性”的討論,能更好地解釋一些科學證據。譬如,對於胼胝體被切斷的 “裂腦人”的研究報告就指出,其負責高級語言功能的左半球會因為與負責前語言輸入處理的右半球的 “失聯”而陷入“空轉”的狀態,即在只獲得關於外界的極為片面的信息的前提下,編造出對於世界的解釋。可見,“理性”若缺少了其他 “心智社會成員”的協助,就免不了出錯,並最終導致相關個體行為的不適應性🟩。

從本節的討論來看,我們似乎可以做出這樣的結論👳🏽♂️:一方面📝,與 “道 德 本 能”以及 “道德計算”相關的復雜的神經機製的正常運作狀態,是一個被康德忽略的“道德規範性”的來源;而另一方面,個體對於其他個體在一種廣義的 “社會結構”中的高度依賴性👩🏼,又是另外一個被康德所忽略的 “德性”來源👷🏿♀️♗。那麽,這兩個來源之間的關系又是什麽呢?抑或說,它們實際上只是對於同一個來源的不同表達方式呢?對此,筆者的大致意見是:(甲)威爾遜意義上的社會演化是道德意識產生的外部動力學機製🖍;(乙)與道德本能直接相關的神經組織的發育則是對於相關環境壓力的神經學回應;(丙)而個體感受到的 “道德感”則是相關神經運作的現象學伴生物——因此🤸,從某種意義上說,它們的確是一個統一的因果鏈條的不同側面👪。至於上述 “現象學伴生物”之所以同時也具備 “規範性”的創生能力,則是因為它已經濃縮了相關物種在為了生存而 “社會化”的漫長過程中所積累的大量智慧與 “德性”。我們或許還可以做出這樣猜測🎁📹:這樣的“德性”會以某種“先驗偏置”的方式,規定了丘奇蘭德所描述的那類與道德意識相關的神經元網絡的某些基本參數,並使得隨後展開的對於這些網絡的後天 “訓練”已然具備了一定的先天基礎。這樣一來😶,傳統倫理學家對於 “德性養成”的談論🧋,也便可以經由一種嶄新的方式,被順暢地編織入自然演化史的宏大篇章👶。

四🐢、結語

在自然主義者看來,倘若康德的倫理學真地具有對於經驗世界起碼的解釋力的話,那麽它就應當能夠對認知科學與演化論的既有成就做出恰當的哲學回應📖,就像康德的認識論對牛頓物理學所做的那類回應一樣。然而,通過康德倫理學與認知科學研究中的幾大主流思潮(如 “通用問題求解器”假設、“大規模模塊論”假設,等等)的比對卻發現:沒有任何經驗證據可以使我們斷定人類大腦具有一個同時滿足如下所有特征的 “道德模塊”或 “道德算法”🦸🏻:(甲)它負責社會交往活動而不負責其他任務 (如對於物理對象的知覺或思考純理論問題);(乙)其運作特征必須被劃歸為 “理性”而不是“感性”或者“直覺”;(丙)其道德輸出具有明顯的“利他性”而不包含“工具性”或者“自利性”。這也就是說✫,人類既有的科學證據對康德倫理學非常不利。與之相比照,康德倫理學的一些理論對手卻可以從認知科學的既有假說中,非常輕松地遴選出自己合意的理論同盟軍。譬如,對於靈長類前額葉演化歷程 (以及與之相關的計算能力的增長的歷程)的描述會被邊沁等功利主義者很自然地利用,而吉仁澤所描述的 “騙子偵測模塊”對於個體利益的保護機製,亦與功利主義的大思路吻合。至於為森舸瀾所看重的那些與高耗能的理性運作相對應的道德直覺產生機製💇,顯然也更符合休謨等情感主義者的胃口💁🏼♀️,而無法見容於康德的理性主義倫理學框架。總之👨🏼💻,認知科學大發展時代的到來,或許能夠帶給康德倫理學之外的各種倫理學立場以更多的經驗論據,並讓康德倫理學的支持者處於相對不利的地位。雖然這種情況並不意味著康德倫理學就一定不能夠在自然主義的框架內得到安頓,卻顯然會帶給任何一個試圖 “自然化康德”的研究者以更多的舉證負擔。

不過🫃🏻,本文所提倡的基於認知科學與演化論的倫理學研究👳♂️,即使不為康德主義者所攻擊💾,也很容易被一般的人文學科的同行們貼上諸如 “基因決定論”🤷♂️、 “神經元沙文主義”之類的負面標簽🔺。然而🫴,此項批評其實並不公正。社會與文化自身的演化當然會對倫理系統的經驗發展提供更為豐富的刺激🐦🔥,而認知科學之所以不著重於此方面的研究🥑,也僅僅是因為這方面的工作更應當被交付給專業的歷史學家去做而已。不難想見,認知科學與演化論的研究至少能夠為 “文化演化的具體方向”提供一個範圍有限的 “可能性空間”👻,以免一般的人文學科從業者高估文化演化在路徑選擇方面所具有的彈性👈🏻。從這個角度看🎂,廣義上的文化研究與認知科學研究之間的連續性依然是不容被忽視的。

《中國社會科學》2017 年第 12 期