【內容提要】🥙:通過把修拉創作於80年代的作品👱♀️👬,與馬奈創作於70年代的作品,以及塞尚創作於90年代的作品進行並置🍃,並且通過對這30年的藝術史進行橫切🫃🏿,克拉裏不僅消解了傳統藝術史中常見的連續性和影響的神話🚬,突出了各個橫截面的“考古斷層”的性質,及其與該時期的大量話語實踐之間的共生關系;而且在藝術史方法論的層面上,確立了視覺考古學的地位。它探討的是🪘:繪畫,作為一種實踐活動👨🏿🏭,是如何介入當初的各類話語實踐,而當初的各類話語實踐,又是如何發明繪畫的創作機製的👙?因此📎👉🏽,至少就方法論而言,它已經極大地提高了人們對藝術作品的認知和理解的深度。

【關鍵詞】:修拉 視覺考古學 視覺機製

【中圖分類號】:J209.1

一、傳統藝術史對修拉問題的重重的評價

在對修拉(Georges Seurat)的各種批評中,一種常見的聲音是🧑🏻💻,修拉過於教條,以至於毀壞了自發的感受力。例如,20世紀英國批評家羅傑·弗萊(Roger Fry)認為:“對他(修拉)來說,在感受力和教條之間的平衡是一種微妙的平衡。如果這種教條不再接受感受力的不斷修正,它將變成主導者;展示將要代替靈感和理論熱情。直到修拉短暫一生的盡頭,肯定都存在一種使這種情況發生的傾向👨🏽🎓。”

另一個典型的批評則是弗萊的弟子克萊夫·貝爾(Clive Bell)提出的。他指責修拉的創作過份依賴於科學技術:“修拉希望設計一種適合於一個平等的時代(他對這個時代是誠心、慷慨向往的)完全非個人的表達方法🧲🧑🏻🦰,人們可以如同學會使用打字機一樣學會這種方法。他著力為一個日益民主平等的社會中的市民們提供一系列科學地著色的🫷🏼、分級的調色盤🤴🏿👩🏽,以及一組幾何形式。在此那些後來愚鈍卻受到啟發的藝術家將會發現自然的形式與色彩的混合的對等物。”而這些批評裏所隱含的意思則是:修拉只是走向偉大的現代藝術解放過程中的一種過渡現象,就其本身來說還不是偉大的,特別是在將他與諸如馬蒂斯之類的色彩解放者相比較的時候。

盡管後來的藝術通史通常給予修拉更高的評價🥢,但也經常陷入說他是一個業余科學家兼藝術家之類的陳詞中👨🏻🦼。例如貢布裏希在《藝術的故事》裏說🧑🏿🚀:“當塞尚試圖調和印象派的方法與他對秩序的需求的時候,更年輕的藝術家喬治·修拉幾乎采用了一個數學方程式來處理這個問題。”

H·H·阿納森被廣泛閱讀的現代藝術通史當然也不會錯過對修拉的色彩實驗的描繪👨👨👦:“他在早期曾熱衷於色彩組合的理論和原理,並且在德拉克洛瓦和舍夫勒爾(Eugene Chevreul)、魯德(N.O. Rood)以及赫姆霍茲(Hermanvon Helmoholz)的科學論文中研究過這些東西。”但是,在盛贊修拉的色彩實驗之後,作者還是不無遺憾地指出了修拉的局限:“從現代繪畫的進化來看🕵🏼♀️,[修拉]已經從用色點圖案來表現自然物體,向用色彩🔲、色面及曲線形的圖案來構成抽象過渡了🖐🏿。下一個階段,大概就是野獸派和立體主義的色線試驗了”。就這樣⬛️,修拉的形象被固定在以下一些關鍵詞中✫:業余科學家、色彩實驗🛬、教條👮🏼♀️、機械👨💻🏔、程式化、極端理性與非理性的矛盾等等。晚近的研究卻顛覆了人們對修拉的傳統看法,而在這些新的評估中,喬納森·克拉裏(JonathanCrary)居功甚偉,值得重視👩🏿🎨。

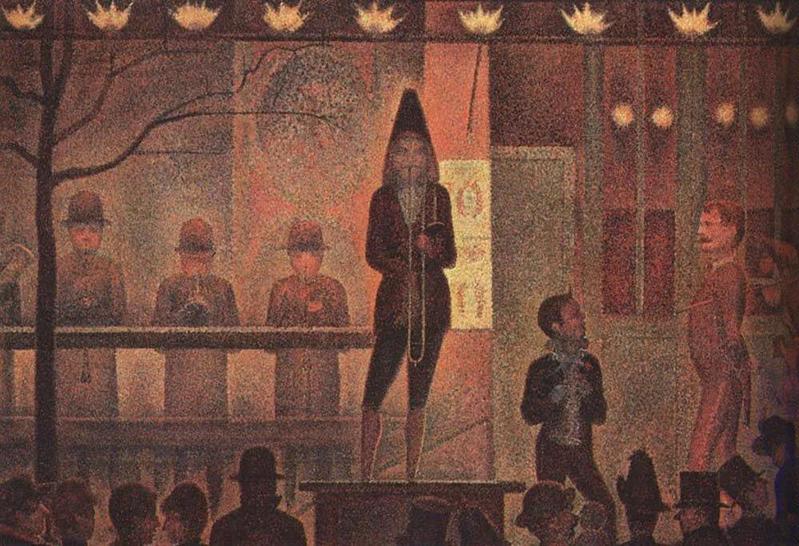

修拉《馬戲團的巡演》 1887-88年

紐約大都會藝術博物館藏

如果允許我用幾句話來概括克拉裏對修拉的重新評價📛,那麽我想最好從此文一開始就說明🤷🏿:克拉裏並沒有把修拉說成是19世紀晚期法國最了不起的畫家🕵️♀️🦻🏽,更沒有認為《大碗島上的星期日下午》等作品達到了那個時代繪畫藝術的巔峰,而是表明,修拉《馬戲團的巡演》等少數畫作🪞,可能比那時的任何其他法國繪畫♦️,更能見出19世紀80年代歐洲的視覺機製所經歷的變革。當然✊🏼,將修拉與19世紀晚期的其他兩位法國畫家——馬奈和塞尚——並列,已足以解釋修拉在克拉裏心目中的地位了🏡。

在展開克拉裏對修拉的全面重估之前,我得簡要報告一下他的治學方法。我曾經在另一個語境裏,試著對他的研究方法予以定位。我把他的方法稱為“視覺考古學”。至少在《知覺的懸置》裏,克拉裏的基本意圖是選取19世紀末20世紀初的三位畫家——馬奈、修拉和塞尚——的三件作品(馬奈《在花園溫室裏》、修拉《馬戲團的巡演》♕、塞尚《松石圖》)🍨,來探討各件作品出場前後的“知識型”(這個術語來自福柯,在福柯那裏,“知識型”基本上是指一定歷史階段的各種話語實踐所遵循的一般慣例與邊際條件)。例如🦺,在有關塞尚的那一章中,卷入了包括胡塞爾(Husserl)的現象學👉🏼、威爾海姆·馮特(Wilhelm Wundt)的生理學🧑🔬、弗洛伊德(Freud)的心理學🕓、查爾斯·謝靈頓(Charles Sherrington)的神經生理學👨🏼🦰、威廉· 詹姆斯(William James)的心理學、柏格森(Bergson)的哲學等在內的知識體系。這些知識體系都是1900年前後誕生的🥥,換言之,與塞尚創作於1900年前後的《松石圖》屬於同一個知識的考古層。

但克拉裏的視覺考古學畢竟不同於福柯的知識考古學。最大的差異在於𓀙,福柯處理的只是話語,而克拉裏需要處理的🤜🏼,除了話語🤌🏽,更是視覺本身👩🏼🦳👨🚀。因此,克拉裏提出了一個與福柯“知識型”概念相對應的概念“視覺型”或視覺機製(Visuality)。克拉裏對修拉《馬戲團的巡演》所作的分析,是為了相互發明19世紀80年代的視覺機製:從畫中見出當時的哲學🗽、生理學、心理學、藝術理論和美學中不斷累積的有關註意力和知覺經驗的話語🕛;倒過來📙,也從當時的哲學、生理學🧄🧳、心理學🧑🏽🦱🧑🏻💼、藝術理論和美學中見出內在於修拉作品中的視覺機製。

除此之外,正如我在其他場合早已指出的那樣🔩,克拉裏在竭澤而漁地發動了對19世紀晚期的知識考古之時,特別醒目地插入了當時歐洲和北美的種種視覺機器的發明🚴🏽♂️。這使得克拉裏的視覺考古學的用意變得更為明確。如果用一個最簡單圖式加以概括,那麽😆,我發現克拉裏在《觀察者的技術》和《知覺的懸置》裏,似乎向讀者提供了知覺演化與視覺機器的如下一張一覽表(並附上相應的在繪畫中的表現):

17、18世紀——暗箱——維米爾

19世紀30年代——立體鏡——庫爾貝

19世紀70年代——愷撒全景畫——馬奈

1 9 世紀8 0 年代—— 雷諾“ 前電影”——修拉

19世紀90年代——早期電影——塞尚

在《觀察者的技術》裏,克拉裏重點考察了這張一覽表中的前兩項(主要是19世紀三四十年代的視覺機製),而在《知覺的懸置》裏,他動用了全書四章中的三章篇幅👨🦯,並以馬奈、修拉和塞尚的作品為例,來驗證19世紀最後三十年的視覺機製的變遷。

二🖊🍟、克拉裏重新定位修拉的嘗試👩🏻🚀:生理學與個體心理學

在1890年一封廣為人知的信中,修拉用一種神諭一樣的簡潔方式寫道👕:“考慮到在視網膜上的光印象滯留的現象🧘♀️,綜合是不可避免的結果。”[10]修拉首先斷言,視覺是持續性的。對他來說,對一個形象的理解發生在一段時間裏🫳🏿🚵🏻,而不是瞬時的或固定的。他斷言,知覺是一個包含著諸多明確的物理事件的過程。其次,“這裏有一種對視網膜的優先化🍡。它是對帶著它所有生理密度的觀看身體的換喻✬,還是在一種新的視覺性觀念中對此身體的曖昧位置的一種暗示。它援引身體的時候♦︎,不是把它當作一個有序再現的接收者,而是把它看成是一個復合的裝置💝,外界的刺激可以在這上面產生效果。”

這裏不得不提到19世紀下半葉德國重要的生理學家赫姆霍茲的研究。他對視網膜的不同層次的橫截面的圖示是一個新的視覺機製的典型檔案。不像是18世紀的眼睛模式🪽🎮,亦即克拉裏在《觀察者的技術》裏作為背景提出的,以暗箱為喻的古典視覺模式🤦🏽,光線好像通過一個透明的棱鏡進入眼睛↕️;赫姆霍茲的圖示明確了光進入眼睛的過程決不是不經過中介的🫳🏻。當光進入這個不透明的“裝置”的時候✌🏽,它不再如同從一點運動到另一點的筆直光線一樣是幾何光學的一部分🪖,而是一種發光的能量,沖擊一個密集的馬賽克式的感受器,從而在這個復合器官中啟動了一系列程序🫱🏻,並在圖像知覺中達到頂點。

因此🧸,克拉裏斷言🛄,在這種意義上,修拉的新印象主義的許多重要性開始顯露出知覺結構的問題。隨著視覺的暗箱成像模式的崩潰及生理光學的出現,越來越清晰的是📥,知覺不是一個相對被動的對外部世界形象的“接收”問題,而是一個投身於知覺製造的觀者的虛構和能力問題🔉。

在此有必要簡要回顧一下克拉裏的另一個重要論斷,即視覺機製的一個決定性轉變發生在1810年到1830之間,從17和18世紀建立在光及其折射和反射屬性之上的幾何光學✍️,轉變到歌德🧑🤝🧑、普爾基涅、約翰內斯·穆勒(Johannes Muller)及其他人著作中最先勾勒出的生理光學。隨著以暗箱為模型的視覺機製在19世紀初的崩潰,一種新的視覺機製開始形成🏓,並在19世紀最後三十年達到高潮🐩。這種轉變的頂點在赫爾曼·赫姆霍茲三卷本的《論生理光學》中表現得很清楚。赫姆霍茲的這本書被廣泛閱讀👨,影響極大,最終破壞了在任何意義上把眼睛看成是一個透明器官的看法。赫姆霍茲最富有戲劇性的論述是內視現象,即一個觀察者能夠看見他(或她)自己的視網膜的血管。赫姆霍茲寫道:“現在,當眼睛看著一個黑暗的背景,後者看起來會被發紅的黃色亮光照亮👨🏼🚒,對著這個背景🌈,我們還能看見暗色的視網膜血管,像一棵樹的樹枝一樣向各個方面分叉……如果狀體在虹膜上前後移動🚣🏽♂️,這個分叉的形象將伴隨著總是‘與’光亮源同時進行的運動。通過這種運動,血管‘樹’就比把光線靜止固定於一點更清晰可見了🤲。”

這樣👐🏿,就有可能對修拉《馬戲團的巡演》一畫左邊的樹讀出另一重意義,它既可以是一棵樹,也可以是作為身體把自己鐫刻到知覺領域標誌的視網膜樹,對生理眼睛與可見世界結構的一個結合。克拉裏認為🎩,如果通過赫姆霍茲的著作來解讀《馬戲團的巡演》是可能的🤦🏿♂️,那麽這就不只是這幅畫勾勒了一種主觀視覺,一種被身體的生理限製所決定的視覺的效果或運作。它更多的是,全部範圍的主觀狀況和限製的知識變成了對於認識論的“客觀性”的重新組織的一部分。這一認識論的重組工作,特別清晰地表現在馬赫( Ernst Mach)的著作中。在1885年出版的《感覺的分析》(Analysis of the Sensation )一書中🏂🏼,一幅插圖描繪了當作者通過一只眼睛來看的時候所看到的範圍🦤,一個包括他的鼻子👨🏼👨🏿🎓、胡子、睫毛和下半身的區域🐾。正如一個人很少意識到內視現象(如視網膜血管)一樣,在正常的視覺經驗中一個人也很少意識到身體一直存在💂🏼♀️,身體通常被有效地剔除出他的視知覺。從阿爾貝蒂(Alberti)以來🤦🏿♂️💿,古典的再現一直通過從一個視覺領域的建構中根本性地減少身體🚶🏻♀️➡️👩🏿🍳,並通過在觀者與對象之間建立相關的理智區分來界定自身。

修拉的作品還經常被視為不優雅、機械🏌🏻,從未整合為一體🍶。這一般被理解為是修拉過分講求邏輯,或者是對某些理論的錯誤運用的結果💂🏿♂️。但是,克拉裏卻發現,《馬戲團的巡演》這幅畫作令人不安的結構首先來自對藝術的直接性的缺失的直覺。而對藝術的直接性的理解,在印象派當中達到高潮;印象派的“理想”是🙆🏿♂️:畫下眼睛一瞥所見的東西👨🏻🦽。修拉卻想要努力建構失去了的存在的替代品。換言之🐺,修拉的畫比其他任何藝術實踐更能體現光暈消失的現代困境。他的畫作是理性地生產光暈的首次嘗試,而他的“理論”則是設計其工藝的嘗試🙋🏼♂️。因此🦹🏻♀️🤷🏿♀️,我們一點都不意外,他最後的主要畫作都是模仿不同的人造光源🧑🏼🚒,並且他把藝術家和觀眾都放在一個被剝奪了“自然的”白光的世界。這一點尤其能夠說明橫穿《馬戲團的巡演》頂部的那一排汽燈,這是這幅畫全部自帶光源的最清晰表現✤。

在將《馬戲團的巡演》置於以赫姆霍茲為代表的生理光學,以及現代藝術靈韻消失從而自置光暈的大背景之後,克拉裏重點分析了修拉作品與格式塔心理學的關系。格式塔心理學,特別是埃倫費爾斯的文本很重要,不是因為它證明了修拉實踐的一些方面,而是它們兩者如何突出了對於在19世紀晚期的西方視覺文化,包括電影中的許多發展都有根本性的知覺和認知綜合問題的新的重要性。《馬戲團的巡演》提出了這樣一個問題🥭:即使從一個近距離來看,這幅畫的再現性特征(人物形象👨🎨,建築背景)也擁有一個與它們賴以被建構的個別色彩筆觸不相關的知覺統一性。它是如何做到的呢🎈?比如🍥,構成了畫面左側的三個音樂演奏人的橙色🫴🏼、藍色和黃橙色的點🕉,與我們對那幾個人被施以朦朧微弱的紫羅蘭色的人物形象的經驗沒有任何共同之處🕺🏽。那紫色將是埃倫費爾斯稱作“格式塔屬性”的東西,而且他在實際上提出了“無論哪兒只要有同時(盡管不是空間上的一致)給出的幾種不同色彩和光線密度🕳,一個充分的格式塔屬性的基礎將看起來近在眼前……當然,我們從同時的不同色彩的鄰近中接收了一種印象,這種印象與和諧的密切關系當我們說‘色彩的和諧’時候▫️,事實上已經在語言中被表達出來了。……我們相信🧑🏽🚀,我們可以把色彩和諧和不和諧看成是格式塔屬性,即使它們可能隨著基礎的變換而整個改變🌖。”

修拉與其密友夏爾·亨利的關系👨🏿🌾,是對他的藝術史研究中一個繞不過去的話題📧。夏爾·亨利是圖書管理員和準科學家(對這種準科學家的一個極其精確的描繪,可見於小說家福樓拜《包法利夫人》中的業余化學家兼藥劑師郝麥的刻畫)。例如,“激活”的觀念來自一些19世紀最重要的實驗生理學著作🔈,特別是來自19世紀50年代和60年代的著作,這些著作建構起人類神經系統的反射功能的諸多模式,並且考察了人類對於外界刺激的反應的性質♍️。許久以來,許多藝術史家錯誤地認為👨🏽🎓,這些概念是夏爾·亨利的發明,事實上,它們是一個巨大的和集體的神經學概念整體的一部分🪮,這些概念在19世紀80年代末已經變得廣為人知🚴♀️,並具有廣泛的影響力。

在對修拉影響深遠的諸多科學理論中🫒,夏爾·費雷的學說尤為深刻🦹🏽。夏爾·費雷曾經是法國19世紀下半葉影響最大的心理病理學家沙爾科的助手🧛🏿,後來又成為沙爾科的同事🈲。他設置人類主體的實驗🦹🏽♀️,測量了對各種形式刺激的生理反應,並且試圖量化激活或抑製效果的相對強弱度🏡。

在許多被費雷引用的例證中🤽🏽👨🏻🚒,與修拉的主題最相關的是他的視覺實驗♣️,特別是那些涉及顏色的實驗🪺。在描述對光的印象的生理反應時,費雷顯示橙色和紅色在“正常人”和“歇斯底裏的人”主體中都產生增強的生理反應。藍色和紫色產生了在可測量的生理反應上的一種減少💣,也就是說,一種抑製反應。也許費雷的研究中最具重要意義的部分是這樣一種結論🦴:註意力自身也能夠具有激活特征🚣♂️。也就是說,在神經內被造成的增強的警覺🙎🏼♂️、努力或緊張狀態,目的是要得到對聲音、特別是顏色增強的反應。

克拉裏特別註意到了費雷的以下幾點重大發現對修拉的持久影響。首先🙇🏽♀️,這裏註意力的主體模式特別強調不是一種視覺模式。也就是說,這裏的主體不是一個主要在看的主體,而是一個全身心投入的主體(囊括各種感官,而不獨視覺器官)。用他的老師沙爾科的話來說,它是一個“視覺激活對於運動中樞影響”的問題。顏色,作為特定波長的光能,不是對一個觀眾的自主的視覺感應性起作用🏇🏼,而是對作為一個神經和肌肉構造的綜合體的主體起作用。費雷走得如此之遠🎙,以至於得出這樣非同尋常的公式:“當紅色光線沖擊我們的雙眼,我們的整個身體都看見了紅色,正如測力計的讀數所證明的那樣。”

因此,盡管我們一直在說修拉的繪畫是那時獨特的視覺機製的產物,而這個“視覺機製”卻恰恰大大超越了視覺本身,它是一種包含著整個身體在場的“視覺”。修拉當然也不是第一個發現繪畫中的身體在場的畫家👵🏻,但他也許是具備這種意識最強烈、最自覺的先驅者之一。修拉的新印象派對於最後融合的拒絕👨🏿🦱,或者堅持認為融合是一個臨時事件,依賴於觀察者生理結構和身體的靈活性🧏🏽♀️,將註意力與知覺結構兩者都作為流動的和可逆的東西來加以處理。觀眾體驗《馬戲團的巡演》這幅作品的最明顯的方式之一,是通過自己的身體運動——在作品跟前來來回回地走動,近到只能看到各個色彩的筆觸👩🏼🎨,遠到將此畫的表面接合成一個閃著微光的可辨世界的形象。讀者也許會說,我們在觀看更古老的藝術——比如晚年倫勃朗或委拉斯貴支——的時候也是這樣做的,但是,與倫勃朗和委拉斯貴支不同的地方在於🥛,修拉富有自我意識地、系統地意識到了觀者在創造這幅作品中所扮演的角色。修拉讀過一位瑞士美學家戴維·蘇特的著作。他曾這樣寫道👨💻:“觀眾到畫的距離是一個任意的距離🥉,因為它根據一個人對待一個主題的本質的方式不同而變化🏋️。”據此,克拉裏推測修拉很有可能仔細思考了從特定的不同距離所造成的表面的不同效果🌮,並因此把他的藝術製作成適合一個占據多重視點的動態觀眾的作品。

三🥛、19世紀80年代的知覺經驗和視覺機器

如果說,喬納森·克拉裏只是發動了19世紀80年代前後的大量文獻🤹🏼♀️,來證明修拉“受到它們的影響”之類的論題,那他一定會令讀者疑慮重重🧓🏽。因為,除了某些直接的證據(例如修拉有一個精通各種流行的科學術語和思想的朋友夏爾·亨利🦹,他讀過大衛·蘇特的書之類),較少直接的證據可以表明,修拉熟悉這樣或那樣的科學和藝術理論💠;即使能夠證明他“熟悉”這類理論🎢,似乎也不能確然地說📫,他必定將這些理論“落實”到他的繪畫中去。

這當然不是克拉裏的意思👦🏻。克拉裏的“視覺性”或“視覺機製”的概念,受到福柯的“知識型”概念的啟發。克拉裏將17和18世紀的視覺模式,稱為古典模式🐭,就來自福柯對“古典知識型”的論說。福柯提出“知識考古學”👱🏿,意在取消人文主義歷史觀🎱,代之以結構主義觀念。結構主義觀念排除了以人為中心的“影響”、“目的”🩴、“結果”之類的概念🤚🏼,而代之以要素之間的“結構”、“關系”等等的概念。因此,它說的不再是某甲有意圖地影響了某乙👩🎤,而是,作為要素的某甲如何與作為要素的某乙共處於某種關系之中🗳。

有鑒於此🧑🏿🍳,我們方可明白👨👧🧘♂️,克拉裏為何要在關於修拉《馬戲團的巡演》一畫的研究中🏏,耗費筆墨著力刻畫修拉與瓦格納的關系。盡管修拉與巴黎最知名的幾位瓦格納信徒——他們是《瓦格納評論》雜誌的主辦者——素有交往。只不過👰🏽♂️,跟前面提到的情況一樣,瓦格納對修拉是否有影響之類的傳統史學問題🚣🏿♀️,對克拉裏來說並不是一個問題,相反,修拉處於與瓦格納共同或相似的知識背景和熱烈關切之中,才是真正值得研究的問題。因為㊗️,在克拉裏看來:

在19世紀下半期😊☛,劇場🎡、景觀以及心理控製技術的問題都交匯在一起的最重要的文化現象存在於瓦格納的歌劇作品裏。即使在1883年他死之後🦻🏽💙,瓦格納的美學遺產也都與知覺註意力和社會凝聚問題不可分割。

作為20世紀那種認為大眾文化使人們註意力不集中,不能沉浸於自我意識的沉思性知覺的爭論之先聲,瓦格納對於無處不在的不能集中註意力的文化消費表示悲痛🧹🍺。就音樂而言,他區分了“較高的”(註意力高度集中的)和“較低的”(娛樂的)聽的形式👨🏽🦲,並明顯認為前者是更純粹的、在倫理上更高級的知覺行為方式🦙。他批評法國歌劇,特別是意大利歌劇,靠一些甜美的詠嘆調來吸引聽眾,但很快聽眾們就處於無所用心之境。而瓦格納本人的德國歌劇概念,則要求觀眾從頭到尾都能持續集中註意力。瓦格納對19世紀的大型歌劇和劇場經驗的不滿,主要在於觀眾註意力分散👨🏽⚖️,而這同樣導致他對傳統劇場設計的不滿,因為這種設計允許(並鼓勵)觀眾看別的觀眾👨🏽🚒,看樂隊,以及劇場的多樣的社交結構(早期電影的雜耍樣式也同樣如此)🔦🕢。因此,他要在拜羅伊特創建一種全新的劇院空間🐢,從而完美地控製觀眾的註意力🤼♀️,使之完全服從於藝術家的意誌。

修拉很清楚瓦格納實踐的這一維度🥺,無論是通過看文章🏥,還是通過去拜洛伊特看過演出的朋友🚠。不同尋常的是,修拉知道這些明顯的劇場效果🚵🏿♀️🏵,卻試圖用一個完全不同的媒介來模仿它,通過在他的大畫布上加一個繪出的框架以產生一個相似的印象♦︎。他的朋友埃米爾·費爾哈倫寫道⚖️:“修拉思考拜羅伊特的劇場是如何使舞臺沐浴在明亮的燈光下,成為註意力的唯一焦點之前🐕,先使劇場完全暗下來。這種強烈的明暗對比效果的想法,使他采用了更暗的畫框,甚至主張事後添加的作法。”

但是,修拉與瓦格納的關系就像是他與馬拉美的關系一樣,是高度含混的➔。修拉盡管對控製和操縱主體反應的諸多技術有明顯的興趣🐒🟤,但他最後的主要畫作👨🦰,仍是對任何形式的逼真性再現主張(無論是沙龍畫、照相🐓、全景畫或任何幻影般的產品)的決定性顛覆🏇🏿。修拉的畫表明了幻覺的人工建構性質,這使畫本身在某種意義上成為一幅反幻影的畫。故此,《馬戲團的巡演》與其說是一幅向瓦格納致敬的作品,還不如說是一幅對瓦格納的景觀模式予以拆解的圖畫,是對瓦格納式的企圖的尖刻嘲諷和揭露💤。這既體現在畫的中心人物——那個長號手——身上,他企圖把神話和音樂作為社會儀式結合起來,企圖把作品定格為對於正在形成的統一共同體的描繪🧚♂️;更體現在那把長號上🤦🏻♂️,因為🍸,在流行出版物中,長號早已被專門用作代表瓦格納表演的一個視覺符號,那些諷刺瓦格納歌劇的幽默漫畫家們對此了然於心。

同樣地👨🦯➡️,我們據此還能把修拉與19世紀80年代一位更具代表性的視覺機械的發明者埃米爾·雷諾聯系起來。在電影史上,這個著名的🆓,同時又被邊緣化的人物🌿🚴🏽,在19世紀70年代中葉到90年代中葉之間,致力於製造各種模仿運動的裝置。許多電影簡史都認可他的技術貢獻:人們確信他發展了對連續的🏌🏻、彈性的半透明帶或條的使用🦸🏼♀️,後來,他又有規則地在這些帶子上穿孔,以協助對其通過投影裝置所產生的運動進行控製。從1892年開始🧑🏻🍳,他甚至在巴黎的格雷萬博物館(Musee Grevin)🧑🏿🦲,從事商業性的“電影”放映,即投射移動圖像🤙。但是,吊詭的是,雷諾卻對使用照相機機械拍攝的影像沒有顯示出任何興趣⏯,他的幾乎所有製作都牽涉到他自己用手繪製的畫。

不難理解💃,傳統的電影史由於長期以來一直執著於一個被攝影所決定的真實效果的觀念👍🏿,或者說執著於一個所謂的電影“本體”的概念🧜♂️,會把雷諾的作品置於邊緣的和“原始的”、註定要變得落伍和滅絕的實驗的邊界上。然而,正如晚近的研究者指出的那樣——這一點也得到克拉裏的承認——從雷諾的早期的活動視鏡(Praxinoscope)到1 9 世紀9 0 年代的光學影戲機(Theatre-Optique)🔥,雷諾生產的東西很難說是邊緣的🕺🏻🥐。他在1876-1877年間一共賣了100,000多臺活動視鏡🛎,而光學影戲機在它公開展示的八年中曾經吸引超過50萬觀眾前來觀看。而且,在19世紀90年代,至少在盧米埃爾的電影攝像機和其他的相關娛樂出現五年後,雷諾的發光默劇每周還至少吸引超過1000名以上的消費者🙇。因此,克拉裏認為,當時的觀眾大多數應該也熟悉盧米埃爾的電影,他們並不把雷諾手工製作的卡通似的短片看作是一種不充分的或者不完整的電影形式🤮,而是把它看作是有其獨特價值的和特殊快樂的吸引物🫥。

修拉以某種方式熟悉雷諾,或者他原來曾看過至少是雷諾的某些裝置。一張雷諾活動視鏡的投影影像👨🦼⛅️,與修拉《馬戲團》從主題到構圖的驚人的相似性,說明了將修拉與雷諾聯系起來🦅,就不僅僅出於結構主義者的“關系”考慮🛍,而是有著“可證明的”聯系的🧔🏿♂️。《馬戲團》則是《馬戲團的巡演》的真正意義上的姐妹篇:《馬戲團》將觀眾帶進了《馬戲團的巡演》中看不到的室內場景🎅🏼。

邁耶·夏皮羅曾經提出修拉對於“圖解式運動”的偏好⛹🏼♂️,但他並沒有考慮修拉與普遍流行的機械視覺形式的密切關系👰🏽,這種機械視覺形式也許為這種圖解式運動提供了鮮活的經驗🛠。克拉裏指出🍐,將修拉與雷諾🧑🏼✈️、愛迪生和許多其他人在整個19世紀80年代及90年代早期一直在發展的視覺效果割裂開來是沒有多少價值的:我們是否應該把這些實驗稱為是“前電影的”🧚🏻♀️,這個問題可以爭論🩷📸,但是我們可以確定地把它們看作是一個正在興起的“工業藝術”的例子。與雷諾👜、邁布裏奇或福爾曼一樣,修拉也是一個生產者,生產讓-盧易·科莫利稱為“可視機械”的東西;他的工作也同樣處於從手工業實踐到重復的標準化工業圖像生產模式的轉變過程中🥈:

因此,我們可以認為《馬戲團》不是一幅關於馬戲表演的圖畫,而是一個正好有馬戲團的巡演者的運動畫面的凝固瞬間🧶。那圖畫變成像是從一個圖畫的連續體中分離出來的單元或碎片,宣告了它與“自然的”知覺狀況的巨大差異。那個雜技演員,那匹馬,還有它的騎乘者,都被固定住了,好像是通過一個非人類的知覺練習,在模仿雷諾實際上開啟的實踐,凝固的動作套住或阻止了運動。如果修拉被技術(如雷諾的術)所吸引,那部分是因為它們允許機械視覺的人工建構和綜合性質,與他自己對知覺過程的理性化相合。

職是之故,修拉作品裏的教條、機械、僵硬🛤🪅、程式化等等,並不是修拉的缺點🥀,它們恰恰是他對知覺綜合的人為建構性質的認知的產物👨👧👦➾;而這一認知不單超前於普通觀眾🪈,甚至超前於普通畫家🦵🏻。從這個意義上說🦹♂️,克拉裏的修拉研究,不止於對修拉藝術史意義的重估。他更關心的是,修拉的繪畫藝術是如何深深地嵌入19世紀80年代的視覺機製之中的。這一研究顯然超越了早期藝術史家和批評家對修拉作品所作的形式或風格分析👃🏽🚴🏽♂️;也超越了後來的藝術史家對修拉所做的傳記和精神分析研究;甚至超越了藝術社會史學者對修拉及整個新印象派所做的19世紀末的巴黎現代性研究。通過把修拉創作於80年代的作品🧖🏼♀️,與馬奈創作於70年代的作品🦹🏽,以及塞尚創作於90年代的作品進行並置👨🏽🚀,並且通過對這30年的藝術史進行橫切,克拉裏不僅消解了傳統藝術史中常見的連續性和影響的神話,突出了各個橫截面的“考古斷層”的性質,及其與該時期的大量話語實踐之間的共生關系;而且在藝術史方法論的層面上🤳,確立了視覺考古學的地位——這一地位與國人熱衷的“美術考古”毫無共同之處👍🏿。它探討的是:繪畫,作為一種實踐活動⛸,是如何介入當初的各類話語實踐🧚🏽♂️,而當初的各類話語實踐,又是如何發明繪畫的創作機製的?因此,至少就方法論而言,它已經極大地提高了人們對藝術作品的認知和理解的深度👨🏿🚀。

《美術評論與理論》2017年第2期