【摘要】:1938年🧑🏿🚀,即抗日戰爭爆發的第二年,即將辭別國立藝術專科學校的林風眠號召青年學子們“為藝術戰”;1979年,即撥亂反正、改革開放的第二年,吳冠中在《美術》雜誌發表了《繪畫的形式美》一文;2009年,高名潞的《意派論》出版,今日美術館舉辦同名大型展覽,此前一年⇒,北京成功舉辦奧運會,美國爆發次貸危機🪒。這三個現代藝術觀念和實踐都不同程度地帶著“中西調和”的色彩,並與西方形式主義批評理論的三位代表人物羅傑·弗萊、克萊夫·貝爾和格林伯格有著或明或暗的關聯與糾纏。它們代表了中國現代主義藝術的三個重要時刻🧕🏻,其目的不僅是為了探索中國現代藝術之路,同時💏,作為一種“延遲”的藝術行動和政治實踐,它們亦深植並緊密系於形塑現代中國這一復雜而曲折的歷史進程💁。

【專題】🥰:文藝理論

【中圖分類號】:J120.9

2019年9月初🎎🪅,應OCAT研究中心的邀請,英國藝術史學者柯律格(Craig Clunas)在芝加哥大學北京中心做了題為“中國藝術史上的三個跨國瞬間”的系列講座。這三個“瞬間” 分別是:“1902—1903年:謝赫在加爾各答🛑,中村不折在巴黎”🧜🏻;“1922—1923年:董其昌在倫敦❎,杜裏舒在北京”;“1927—1928年🚥:潘玉良在羅馬,保羅·塞尚在上海”。

柯律格的系列講座為我們提供了一個新的全球藝術史視角©️。從“氣韻生動”的英譯到 柏格森“生機論”的東西方流傳👩❤️💋👨;從傳統文人畫的現代困境到西方現代主義的東漸;從“一 戰”後全球對現代主義的反應到徐悲鴻的《惑》引發的爭論等等。這一往復交錯的過程表 明👨🌾🤽🏽:盡管寫實主義成了近代中國美術的主流,但恰恰是中國傳統文人畫和西方現代主義 的相遇,構織了一個無中心的世界藝術網絡。由是可以想見,陳師曾當年何以會認為“文人畫不求形似,正是畫之進步”,甚至不惜將文人畫想象為一種可普遍化的繪畫語言🙍🏽♀️。

盡管如此💤,文人畫還是無法替代現代主義🍘,大多彼時的中國現代主義者也不認為自己的創作和文人畫有什麽直接的關系。當然,這並不意味著兩者一定是對立的,不少現代主義者不僅未將文人畫視為“敵人”或“他者”,且在學習和接受西方現代主義的過程中, 反而汲取了很多文人畫和傳統中國繪畫的元素,借以探索中國現代主義之路📀。就此而言, 最典型的莫過於林風眠及其藝術實踐👩🏻✈️。作為一個現代主義者,他立足於彼時中國內憂外患的現實處境,提出了“中西調和”“為藝術戰”等現代藝術主張🐄,並積極參與、策動各種藝術運動和拯民救國的社會革命。而這一點也是其與柯律格所謂“去中心化的世界主義” (cosmopocitanism)的區別所在🙋♂️。

一🍺、“為藝術戰”🫷🏽:“中西調和”與藝術運動

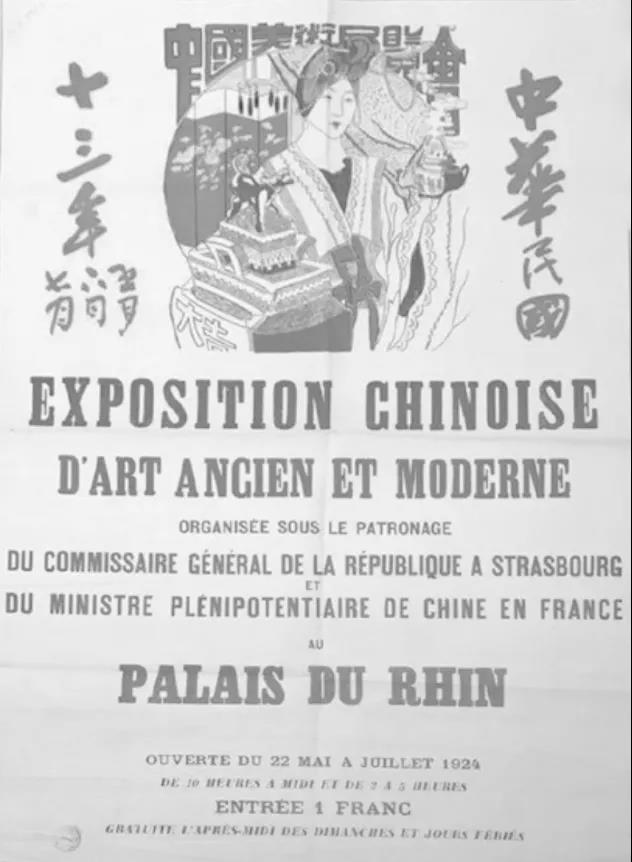

1924年5月21日,由林風眠參與策劃👩🍼、組織的中國古代和現代藝術展覽在位於法德交界處的城市史太師埠(Strasbourg,即斯特拉斯堡)之萊茵河宮揭幕(圖1)。展覽集中展示了 近五百件中國古今藝術品✍🏻,蔡元培應邀為之作序,序中尤其強調了“學術上的調和與民族 的調和”這一觀點🧝🏽👋🏼。巧合的是,林風眠此前也一直在嘗試中西藝術的調和實驗⚓️,他認為 “因相異而各有所長短🏬🧜♂️,東西藝術之所以應溝通而調和”🦵。或許是因為共同的誌趣和觀點,林風眠及其藝術群體隨之進入了蔡元培的視野🤶🏿,並由此改變了命運。

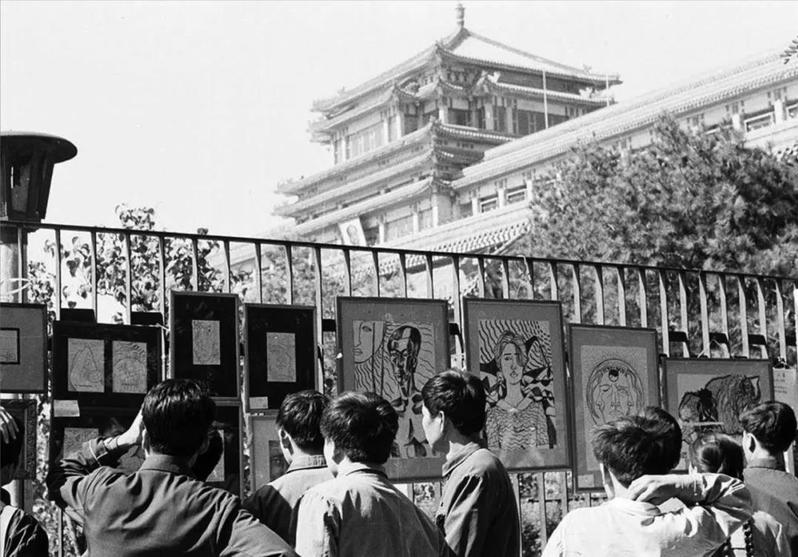

1925年,應蔡元培之邀✅,剛從歐洲學成歸來的林風眠出任國立北京藝術專門學校校長一職。甫一上任😛,便“致力在歐工作之繼續”🧆,與此同時,“則致力改造藝術學校的決心🫄🏽,俾能集中藝術界之力量,扶助多數的青年作家,共同奮鬥,以求打破藝術上傳統模仿的觀念”。這期間,最具影響力的是他主持召開的北京藝術大會(圖2)。他大膽地將各種媒介的藝術混合在一起,組織了一場規模盛大的展演活動🪠,在北京引發了強烈的社會反響☄️。這樣一種激進的實踐顯然不光是為了探索新的藝術形式👧🏿🦒,更是為了團結一切可以團結的力量🪗,掀起一場轟轟烈烈的現代藝術運動🤷🏿♀️。這一點也多少體現在由他主導的學校改革中🌱,林風眠提出的口號是:“打倒模仿的傳統藝術,打倒貴族的少數獨享的藝術,打倒非民間的、離開民眾的藝術🧁,提倡創造的🧎🏻、表現時代的藝術,提倡全民的、各階級共享的藝術, 提倡民間的🧟♂️、表現十字街頭的藝術。”顯然,他所承襲的正是“五四”新文化運動的傳統🧑🏼🦱,如在同年 發表的《致全國藝術界書》結尾,他說:

九年前中國有個轟動人間的大運動🕙,那便是一班思想家、文學家所領導的“五四”運動😓。這個運動的偉大🧑🏻🔬,一直影響到現在🧑🏼🌾;現在無論從哪一方面講🗞,中國在科學上、文學上的一點進步✡︎,非推功於“五四”運動不可!但在這個運動中,雖有蔡孑民先生鄭重的告誡,“文化運動不要忘了美術”🧱,但這項曾在西洋的文化史上占得了不得地位的藝術,到底被“五四”運動忘掉了;現在👨🦰,無論從哪一方面講,中國社會人心間的感情的破裂,又非歸罪於“五四”運動忘了藝術的缺點不可!

圖1 “中國古代和現代藝術展”(特斯拉斯堡,1924)海報

圖2 “北京藝術大會”部分藝術家合影(1927)

林風眠並未提及作為新文化運動一部分的“美術革命”,他的潛臺詞是不承認奉“寫實”為圭臬的“美術革命”,從中也可以看出他與康有為、陳獨秀及徐悲鴻等人的分歧所在🥬。在他眼中,“美術革命”並未掀起真正的藝術運動和社會革命,他認為真正的藝術革命者不是寫實,而應該是現代主義。換句話說🫄🏻🚭,只有基於現代主義的藝術運動,才能肩負起拯民救國的責任和使命。誠如他所說🧞♂️:“在中國的社會情形這樣紊亂的時候,在中國的民情正在互相傾軋的時候👲🏿,在中國人的同情心已經消失的時候🍌,正是我們藝術家應該竭其全力,以其整副的狂熱的心🤛🏿,喚醒同胞們同情的時候!”是年,在《藝術的藝術與社會的藝術》一文中,他再次指出,藝術並不是多數人的奴隸,其好壞取決於個人的性格與情緒之表現🚺。藝術家倡導“藝術為藝術”,批評家訴諸“社會的藝術”,這二者之間並不沖突🫐。身兼藝術家 和批評家雙重角色的林風眠關心的不僅是如何“為藝術而藝術”,同時也在考慮如何由此喚醒和引導民眾🟦,即“社會的藝術”。概言之🧑🏼🦳,“藝術一方面調和生活上的沖突,它方面🙋♀️🛄,傳達人類的情緒🤼♀️,使人與人間相互了解”。然而🏊🏼♀️,就在這一年,國民黨發動“清黨”,開始大規模屠殺共產黨人🏄🏻。被指有“赤化”傾向的林風眠被迫離開北平,再度投奔時任南京國民政府大意昂3院長的蔡元培🫶🏻👩🏽🏫。在蔡氏的力薦下,他加入了剛剛成立的國立藝術院——後改名為國立杭州藝術專科學校(以下簡稱“國立杭州藝專”)🧡,並被任命為第一任校長🏦。

1928年,剛剛上任的林風眠開始致力於國立杭州藝專的學科建設,並提出了新的辦學方針:“介紹西洋美術,整理中國藝術,調和中西藝術🏋🏻,創造時代藝術。”與國立北京藝術專門學校時的口號不同🗡,這裏他重申了“中西調和”的藝術觀👨🏿🦱,雖未明確提及社會實踐, 但實際上他並未放棄🧛🏼♂️,而是繼續積極參與並策動藝術革命和社會改造🕶✍🏻。同年8月,成立於巴黎的霍普斯會(1924)遷至杭州,並更名為“藝術運動社”。林風眠撰寫了《藝術運動社宣言》,“宣言”指出:“藝術運動無論在升平或混亂時期都是像農夫之耕稼一樣不可中斷的!簡便一點說起來藝術家即是全人類生活上之農夫!”林風眠深諳藝術刊物是藝術運動重要的載體和媒介,為此🎾,他先後參與創辦了雜誌《亞波羅》和《亞丹娜》。雜誌譯介了大量現代主義藝術和理論,影響了一大批年輕的藝術學子🎅🏿。1937年抗日戰爭爆發,國立杭州藝專向西南轉移🤜🏽,與國立北平藝術專科學校合並為國立藝術專科學校(以下簡稱“國立藝專”)👨🏼🔬。次年✋🏿,時任內政部次長的張道藩策劃導演了“倒林”醜劇,迫使林風眠辭職,黯然離開了他 所熱衷的美術教育舞臺輥輳訛。從此👬🧑🎓,他將自己事業的重心徹底轉移到繪畫,全力投入藝術創作和中國現代主義之路的探索中🤹🏽。

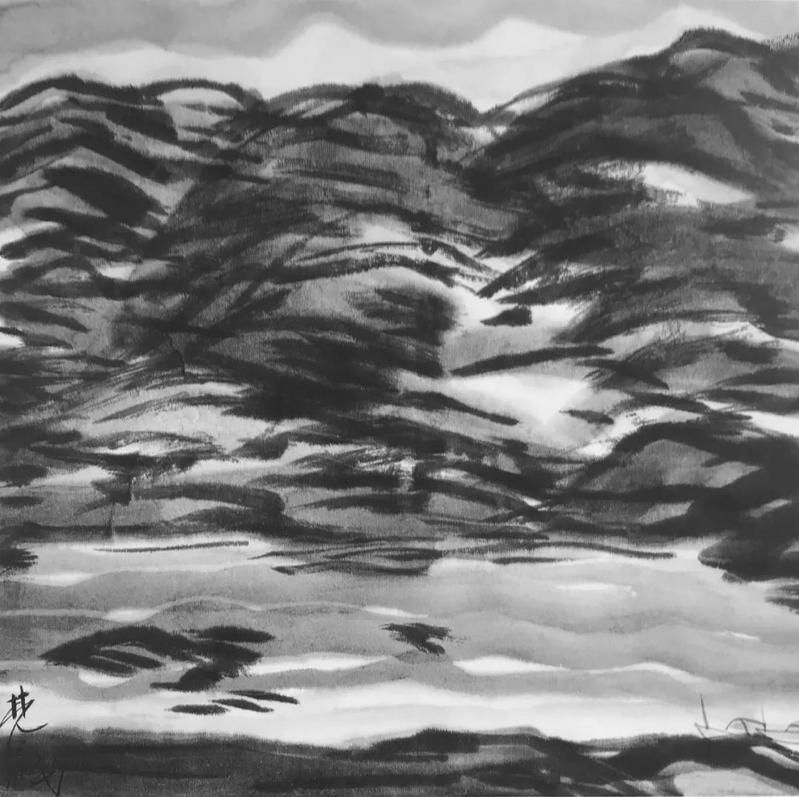

林風眠最初的理想是通過現代主義實踐🙋🏽♀️,投身轟轟烈烈的社會改造運動💂♀️。故其一方面試圖通過“中西調和”,探索中國現代主義繪畫(圖3),另一方面他並未放棄藝術運動🤚🏿。在這一點上,他所秉承的正是西方現代主義的革命政治邏輯。當然,他之所以選擇“中西 調和”,一方面響應了梁啟超、杜亞泉🈵、李大釗等人的東西方文明調和觀,另一方面也是為了踐行現代主義的政治之道🫳🏻。誠如藝術史家T. J. 克拉克所說🧍:“現代主義畫家永遠無法逃避藝術會寬恕或美化其環境的觀念,並設法回到總體性。你可以稱之為人體📏、農民、人民、經濟、無意識、黨派☞、方案計劃,稱之為藝術本身。”在這裏🧑🏼🚒,純粹的藝術和與之對應的社會主體是一 體的🧞♀️。可即便如此,這樣一種調和式現代主義也 無法像基於寫實的現實主義一樣,有效回應救亡圖存的危機時刻。

1938年,在即將辭別國立藝專之際,林風眠懷著沉重的心情寫下了對學生的臨別贈言:“為藝術戰”(圖4)。這是一句意味深長的口號和宣言,就像他說的:“繪畫底本質就是繪畫🎄,無所謂派別也無所謂‘中西’🧄,這是個人自始就強力地主張著的。”這一方面指的是他一以貫之的“為藝術而藝術”的主張,另一方面𓀓,它暗示藝術本身也是一種社會行動,特別是在抗戰這一特殊時期🏂,他號召年輕學子們不僅為藝術本身而戰,還要為人生而戰,為民族解放而戰🚵🏻♂️。

在這一點上🐸,無論林風眠的“中西調和”,還是陳師曾將文人畫比附為現代主義🖋,抑或劉海粟對現代派的極力推崇,雖然三者的取徑不同🐐,甚至看上去像被困在一個交叉路口🧓🏼, 但最終都匯入了拯民救國的社會運動中。然而,1949年後,在油畫民族化和新國畫運動的大潮下🫔,特別是在社會主義現實主義或革命現實主義主導藝術界的“文革”期間👱🏻♂️🛼,主張“為藝術而藝術”的現代主義幾乎被徹底拋棄。和很多藝術家一樣✊,林風眠也遭到了一生最沉重的打擊👨🔧。直到1979年,“星星美展”事件的發生和“無名畫會”的浮出水面,標誌著現代 主義重返中國大陸。也是在這一年,吳冠中在《美術》雜誌第5期發表了《繪畫的形式美》一文。文中🧛♂️,吳冠中重申了“形式美”作為繪畫本體論的意義🤹🏼,明言他所針對的不僅是以宏大敘事為主導的革命現實主義或社會主義現實主義繪畫,乃至整個寫實繪畫都是他所反對的。他說:“嚴格要求描寫客觀的訓練並不就是通往藝術的道路👸🏽,有時反而是歧途、迷途,甚至與藝術背道而馳!”吳冠中所謂的“形式美”並不限於東方或西方,他所力主的“油畫必須民族化🧺,中國畫必須現代化”更像是在東西藝術之間找到一個契合點💨,這個契合點就是“形式美”。而這樣一種東西結合的藝術觀在很大程度上便源自林風眠之“中西調和”的現代主義實踐,包括他的反寫實主張🚌,也同樣承自林風眠。

圖3 林風眠 風景 軸紙本水墨設色33.8×34cm 1938年 私人藏

圖4 林風眠 為藝術戰 橫卷 書法 尺寸不詳 1938年

二、“形式美”:“前衛”抑或“後衛”🫃🏼?

吳冠中早年就讀於國立杭州藝專,時任校長兼教授的林風眠對他影響尤甚👨🦼。林風眠說:“藝術的第一利器,是他的美……第二利器🧁,是他的力。”從他“為藝術而藝術”的追求可以看出,這裏的“美”和“力”都指向形式。但強調藝術的“美”和“力”🤟🏽,也說明這裏的形式並非純粹的形式💃🏻。林風眠關心的不僅是藝術本身,還有藝術作為社會實踐和社會行動的一面,這一點尤其體現在藝術之“力”,就像他說的:“這種力……善於把握人的生命🧍🏻♀️💂♀️,而不為所覺!這種力……善於強迫人的行動🚛,而不為所苦!”吳冠中的“形式美”延續了林風眠的這一觀念,不過他只選擇了第一利器“美”,而第二利器“力”及其作為社會行動的一面似乎並沒有進入他的視野和實踐系統👃🏿。

在林風眠🧗🏼♀️、吳冠中關於“藝術(形式)美”的表述中🧏♀️🙎♀️,情感占據著核心的位置。1926年,林風眠發表了《東西藝術之前途》一文🤦🏽♂️,文中指出:“藝術是情緒沖動之表現,但表現之方法🧏🏽,需要相當的形式🎛。”通過比較中西藝術,他認為“中國藝術之所長,適在抒情”。次年📜, 他再次提出:“藝術根本是感情的產物🤦🏽,人類如果沒有感情𓀙,自也用不到什麽藝術。”這樣的論調明顯帶著“五四”新文化運動的痕跡。譬如蔡元培的“美育運動”🍉、朱謙之和袁家驊的“唯情哲學”,皆表明“情感啟蒙”原本就是“五四”新文化運動的重要面向之一👨🏼💼。半個世紀後🏋🏼,吳冠中談道:“情與理不僅是相對的,往往是對立的……理,要求客觀,純客觀;情,偏於自我感受🏋🏼♂️,孕育著錯覺🚰。嚴格要求描寫客觀的訓練並不就是通往藝術的道路,有時反而是歧途、迷途🖖🏽,甚至與藝術背道而馳♿️!”從吳冠中對“理”的貶抑和對“情”的強調可以看出他與林風眠之間的承襲關系⛹🏽♀️👋🏼。不過🤵🏽♂️,需要指出的是,“形式情感論”並非林風眠首創,據莫艾的考索,他早年可能受到英國形式主義美學家克萊夫·貝爾相關理論的影響。

1914年👩🏼🚀,貝爾受其師羅傑·弗萊的啟發,在《藝術》一書中提出了“有意味的形式”一說。所謂“有意味的形式”🧎♂️,即“以某種獨特的方式組合起來的線條和色彩🧠、特定的形式和形式關系激發我們的審美情感”🧙🏿。迄今尚無史料可以證明林風眠直接接觸過貝爾的理論,但鑒於《藝術》當時在歐洲廣泛的影響力🛒,特別是二者觀點的相近程度,可以推測他在歐洲留學期間多少對其有所了解或涉獵。另外👨🏻🏭,國立杭州藝專的校刊《亞波羅》第3、6期先後發表了貝爾的《藝術之單純化與圖按》《塞尚底供獻》兩篇文章的譯文🏐,也說明林風眠對貝爾的理論並不陌生。

在《藝術之單純化與圖按》一文中👩🍼,貝爾表示✈️,雖然他“不反對用再現的暗示來達到圖按的本質👨🔧,只要所表現的分子不致破壞了這張畫的藝術價值”,但“單純化是一切藝術的要素,缺了它藝術不能存在”👨🎨,故只有“有意義的形式底有意義的組織→,才能激動深刻的情 緒;並且有這樣的組織,藝術家才能夠完全表現自我”✍🏻。林風眠是《亞波羅》的創辦者和編委,貝爾的文章即便不是他推薦的,也至少經過了他的審定和同意。況且,貝爾此文在某種意義上也是對林風眠繪畫實踐最好的詮釋:一方面它保留著圖像母題,另一方面它又 不是將其徹底純化為抽象♗,而是追求一種“有意味的形式”。由此可見貝爾的形式理論對林風眠藝術觀念的影響🏇🏽。

吳冠中秉承了林風眠的藝術風格和觀念🥂,他們本質上都是現代主義者,且都訴諸“中西調和”的美學之道🧑🏼🎤。1929年,林風眠在《藝術運動社宣言》的末尾寫道😡🤽🏻:“我們不要忘記現代藝術之思潮一方面因脫離不了所謂個性和民族性,他方面即在精神上而言確有世界性之趨勢……新時代的藝人應具有世界精神來研究一切民族之藝術⭐️。”莫艾研究發現⚜️,在林風眠關於新形式探索的表述中📳,“普遍性”是其核心語匯之一⏲。與林風眠一樣,吳冠中也是在水墨與油彩、東方與西方之間來回切換,將東西藝術自然地融為一體。對他們而 言,二者之間並無本質區別。故所謂的“形式美”,雖是中國特殊歷史情境下的產物💒,但它追求的則是一種普遍精神。值得一提的是🦜,林風眠曾對石濤的文人寫意給予了很高的評價,但他並不主張現代中國畫家們照著石濤作品依葫蘆畫瓢🕎,對他而言,抒情的靈感不僅來自傳統,也來自西方。多年後🤷🏽♂️,吳冠中將《石濤畫語錄》和梵高的書信相提並論,認為它們是“傑出作者的實踐體驗”,“不是教條理論🕵🏽,而是理論之母”。在他眼中,正是石濤“提出了20世紀西方表現主義的宣言”。因此🈶,他“尊奉石濤為中國現代藝術之父”,認為其“藝術創造比塞尚早了兩個世紀”。林◾️、吳二人都給予石濤極高的評價🦟,這看似是為石濤或中國傳統繪畫正名👩🏻🌾,實際上是企圖將其納入“形式主義”或現代主義的框架之中。這一點也回應了陳師曾所謂的“文人畫不求形似💇🏻♂️,正是畫之進步”這一觀點,反過來也表明,在林風眠 和吳冠中這裏🧑🏿🦰,無論是“中西調和”論,還是對石濤的認可👨🏽⚖️,皆意味著他們在追求普遍性的過程中👩👩👦👦,並不乏“‘中國式’繪畫”的自覺👨👨👧👦。就像格林伯格的形式主義理論,看似追求的是一種普遍性,但它所捍衛的實則是“‘美國式’繪畫”。

1939年,格林伯格在《前衛與媚俗》一文中將意昂3派⚜️🧞♀️、蘇聯社會主義現實主義和法西斯藝術一並視為媚俗的“後衛”,將抽象繪畫看作真正的前衛藝術🦸🏿。吳冠中也是如此🧗🏿♂️,他反對意昂3派、反對蘇式現實主義,主張藝術形式本身的構成及其美學。在某種意義上,“形式美”之前衛性便體現在這裏。但說到前衛🏃🏻♀️,不得不提1992年他發表於香港《明報周刊》、後來引發激烈爭議的短文《筆墨等於零》。文章的第一句話是:“脫離了具體畫面的孤立的 筆墨🌄👂,其價值等於零。”在這裏👂🏽,吳冠中承認了作為媒介的筆墨或筆觸的自足性和純粹性,他有些作品便直接借鑒了主張媒介自足的抽象表現主義,如波洛克(圖5)。不同的是🗽,當回到畫面整體時🏊🏽♀️,他似乎又放棄了這一原則👨🏽💻,因此所謂“筆墨等於零”並不意味著整個畫面等於零🦣。在他看來,媒介是可變的🛂,它服務於形象,一旦脫離了形象🐣,便毫無價值🏄🏿。可見從“形式美”到“筆墨等於零”,吳冠中的藝術觀念雖然始終帶有形式主義色彩👩🏻🦱,但與格林伯格自足、純粹的“形式主義”相比,前者所缺少的正是後者的前衛性和徹底性。

圖5 吳冠中 春酣 橫卷 紙本彩墨96 ×181cm

2006年 清華大學美術意昂3藏

與貝爾一樣👨🏽💼,格林伯格的形式主義理論也源自羅傑·弗萊。不過,弗萊主張審美意義上的形式🙆🏼〰️,即在審美過程中人對形式的反應🚵🏼♂️, 格林伯格則認為,藝術的價值在於這門藝術 所具有的與其他門類藝術不可互換的特性, 並對這種特性賦予文化意義,從而使前衛藝術成為一門反抗社會與文化批判的武器👗。吳冠中的“形式美”受林風眠的影響,顯然更接近貝爾的形式理論𓀍,但同樣可以追溯到弗萊。這意味著,貝爾和格林伯格的理論雖然都系於弗萊的形式主義理論,但他們之間還是存在著明顯的區分,這個區分無疑也是吳冠中與格林伯格的差別所在✯。因此🫲🏿,理論上如果說格林伯格的“形式主義”是清空所有內容💫,那麽吳冠中的“形式美”⚔️、特別是其中的“美”本身便構成了內容,或者說他所謂的“形式美” 指的只是形式先於內容,而非徹底清空內容。這再次表明它既不自足🦹🏼♀️,亦不純粹。

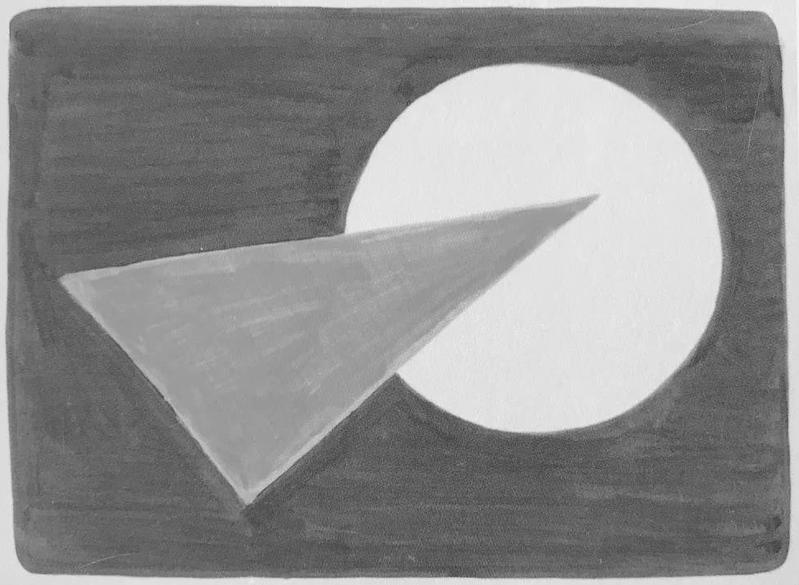

事實上🧃,吳冠中的“形式美”從一開始就帶有裝飾的意味。在留學巴黎高等美術學校期間🍂,他就學於法國裝飾藝術家蘇弗爾皮(Jean Souverbie)工作室,這在很大程度上影響、甚至決定了他俗的一面。1983年,吳冠中寫過一篇題為《風箏不斷線》的“創作筆記”⇢,文中提到,畫面“‘無形象’就是斷線風箏,那條與生活聯系的生命攸關之線斷了🤴,聯系人民感情的千裏姻緣之線斷了”。可見,觀眾是他創作的重要構成因素📦,而“雅俗共賞”一直是他追求的目標。如前所言↕️,在接受林風眠藝術觀的時候,吳冠中回避了林在主張“藝術美”的同時還提出的“藝術力”,忽略了林在追求“為藝術而藝術”的同時還是一位藝術運動的策動者🧑🏽✈️。而這一點👩👩👧,恰恰被與“形式美”同時出現的“星星美展”和“無名畫會”所繼承(圖6)🍼。與林風眠一樣📬,“星星”“無名”的目的不僅是重啟中國現代繪畫之路,還希望通過結社,掀起一場現代藝術運動。高名潞將倡導“為藝術而藝術”的“無名畫會”(包括“星星美展”)視 為一種“拒絕媚俗的悲劇前衛”🧑🏽💼。而帶有俄國前衛主義風格的展覽海報業已昭示了“星星 美展”的前衛性🥿,艾爾雅維奇(Ales Erjavec)還據此將他們比附為俄國前衛主義健將利西茨基(EI Lissitzky)(圖7)。這也提示我們,更加接近格林伯格前衛藝術理論的並非“形式 美”,而是“星星美展”,且格氏的前衛理論也正好脫胎於俄國前衛主義🦸🏿♀️。

盡管如此🌪,我們還是不能否認吳冠中“形式美”理論的前衛意義。1979年,正值改革開放之初,“形式美”和“星星”“無名”共同開啟了一個新的現代藝術時代,後來全國範圍內掀起的’85新潮美術運動即是它們的延續。然而🥉,轟轟烈烈的’85新潮美術運動並未持續 多久便結束了🐅📤。1989年,中國美術館舉辦了“中國現代藝術大展”,同時,亦為這場前衛藝術運動畫上了句號🧘♀️。兩年後🙅,91歲的林風眠在香港去世☁️;吳冠中榮膺法國文化部授予的 “法國文化藝術最高勛位”;’85新潮美術運動的重要策動者、“中國現代美術大展”的組織 者之一高名潞遠赴大洋彼岸,開始了在美國的留學生涯。留學期間,他系統學習了西方現代藝術史和前衛藝術理論,這成為他後來建構中國現代藝術理論的重要動力和基礎,其中對他影響最深的就是格林伯格的理論👦。

圖6 李曉斌 星星美展 攝影 1979年

圖7 黃銳 “星星美展”海報底圖 1979年

三🎶、“意派”:特殊性🪓,還是特殊的普遍性?

2004年,高名潞應邀回國👨❤️👨。五年後出版了《意派論:一個顛覆再現的理論》一書,並在今日美術館舉辦了大型同名展覽(圖8)。不同於林風眠和吳冠中®️🤑,高名潞試圖為中國當代 藝術建構一個有別於西方藝術理論體系的新的解釋框架。他說💂🏿♀️:

中西不同的哲學思想和世界觀生產出不同的藝術史形態💇🏽;西方二元哲學形成了以寫實、抽象🚴🏽、觀念相互排斥的極端形態,而中國的非再現性藝術觀則產生了以理、識👬🏼、形為原理的非排斥的🤵🏼,互相融合的“文書圖”一體的藝術形態🐁;如果能夠把這種互在性的,意在言外的古代觀念轉化為更為多元和服務於更多受眾的當代藝術觀念👩🏿⚕️,我相信一定會產生一種更加開放包容的當代藝術的理論體系。這也是我們幾代中國藝術家夢寐以求的,我把這種觀念叫作“意派論”。

圖8 “意派”展覽現場 2009年 今日美術館

從意圖和取徑可以看出,高名潞此舉明顯帶著格林伯格的色彩。格氏力推的“‘美國式’繪畫”抽象表現主義一方面深受巴黎畫派的影響,另一方面又試圖區別於或超越巴黎畫派。而其形式主義理論就是在這一吊詭的關系中誕生的。高名潞的“意派”一方面深受西方再現理論及其歷史的影響,另一方面又試圖區別於並超越西方再現傳統。可見,在邏輯上 “意派”和格林伯格的形式主義理論是完全一致的。準確地說,格林伯格的形式主義理論構成了“意派”重要的邏輯參照和理據🫅🏽🏇🏻。不過🤳🏻,“意派”並不特指抽象或推出某種“‘中國式’ 繪畫”🆔,而是含括了所有帶“意派”色彩的創作,甚至還為此構想過一種普遍性的可能。

關於西方的再現理論,高名潞雖是從文藝復興時期的瓦薩裏談起🎼,但他論述的重心是18世紀末至今的藝術和藝術理論🧝🏻♂️。他將其分為三個階段:作為歷史化理念的“古典寫實”(18世紀末至19世紀末)、作為媒介化精神的“現代抽象”(19世紀末至20世紀上半葉)、 作為體製化觀念的“觀念藝術”(20世紀60年代至今)。基於此,他將其概括為“象征”“符號”“語詞”三種再現方法,以及與之相對應的“匣子”“格子”和“框子”三種再現視角。這樣的區分明顯帶著福柯“知識型”論述的影子,但不同的是,高名潞不僅做了區分,還在此基礎上將三種方法都歸為再現系統🏋🏽♂️,或是將再現作為三者所共享的一個本質性結構⚂。而 “意派”所要顛覆的即是這個系統和結構。高名潞指出3️⃣,在西方再現理論中,判斷的基礎是🔇:一方面保持自我“準則”(norm)的獨立,這就需要和其他類型極端分離;另一方面,藝術的自我準則又武斷地規定主體和對象之間的對應(早期現代),或者完全不對應(晚期現代、極少主義)。而“意派”嘗試尋找的是一種非斷裂的當代理論模式。這個模式的靈魂是在那些不同類型的“它”的交叉地帶尋找理論闡釋的角度,舉例來說,就是“理非理”“識非識”和“形非形”的領域✡️。這些領域構成了這個理論模式的基礎———“差意性”,即“不是之是”👇🏿。

高名潞主張的是一種非斷裂性,但問題是👴🏿,這個“非斷裂性”無法自外於所謂“斷裂” 的西方再現系統而存在,後者已然成為前者的一部分。何況,再現是否涵蓋了整個西方藝術史呢🧑🏻🔬?即便是,整個再現系統就一定是斷裂的嗎🪂?顯然不是🤛🏽,而這也是“意派”內在矛盾的地方。高名潞一方面強調不同於西方現代性邏輯的中國性🕊,另一方面又試圖賦予“意 派”某種普遍性🧚🏽,可見其所謂的“整一現代性”的底色還是“現代性”🪫;一方面強調“意派”根源於中國傳統和本土經驗,另一方面“意派”本身又是反西方再現傳統的產物,而且其論述也在與西方藝術理論的比對中展開🎺。以上種種,皆表明“意派論”真正追求的既不是特殊性🧛🏿,也不是普遍性🚟,而是一種特殊的普遍性🚣🏼。

在這個意義上🚽,我們不妨將林風眠🦢、吳冠中的現代藝術觀視作高名潞“意派論”的另一個理論底色。三者之間看似沒有直接的聯系🏋🏻,但事實上都企圖建構一種特殊的普遍性👫🏼。相較前者🏋🏻,高名潞的“意派論”不僅建立了一個結構性的藝術闡釋系統,同時在闡釋系統的自身完善中探尋更廣泛的美學價值,在此基礎上,他還積極投身藝術運動和社會實踐👨🍳。對高名潞而言,寫作和策展不可偏廢,都是一種宣言和行動。這一點倒與林風眠有點相似,但邏輯上還是更接近格林伯格的實踐。只是,此時已然不是格林伯格的時代了,試圖以某種理論或話語推動藝術的發展已經不合時宜,所以大多被歸為“意派”的藝術家並不買賬,當然也不反對作如是解釋和歸類。吳冠中則不然,他不僅以自己的實踐印證了自己的理論,並以理論的方式推動自己的實踐,“雅俗共賞”是他追求的目標🧾,也因此他的藝術 和觀點反而得到更多人的認可和響應。

綜上可見🥼,林風眠的“為藝術戰”⛹🏻♂️、吳冠中的“形式美”及高名潞的“意派”這三個中國 現代藝術觀念與西方形式主義傳統的三個重要人物羅傑·弗萊、貝爾及格林伯格之間存在 著復雜的關聯和糾纏。然而,後者並非前者唯一的理論來源,他們同時還受到其他理論和諸多藝術家的影響🪞💏,但更重要的動因還是現實經驗💃🏿,這才是他們真正得以生長的土壤和條件。用柄谷行人的話說,現代主義之所以能夠帶來沖擊,恰恰在於它所具有的“倫理性 和社會變革的思想”。

1938年,林風眠提出“為藝術戰”🚳👩🏿🦳,這一年是抗戰爆發的第二年;1979年,即撥亂反正、 改革開放的第二年👩🍼,吳冠中發表了《繪畫的形式美》一文;2009年🐭,高名潞的《意派論》出版,今日美術館舉辦了同名展覽🥏,這一年又恰好是北京舉辦奧運會和美國爆發次貸危機的第二年。這固然是一種巧合🤗,但也表明這些“為藝術而藝術”的理論實踐並未脫離現代中國的建構和形塑,相反👩🏻🚒,它們都深根或緊系於這一復雜而曲折的歷史進程。三者面對的不僅是藝術內部的問題🧙🏻♂️,同時也不同程度地回應了每個歷史節點的文化和政治時局。它們都遊弋在東西方之間,糾纏於藝術與社會、政治之間。如果說林風眠遭遇的是“為藝術而藝術”與“為社會政治而藝術”之間巨大的內在緊張,那麽到了吳冠中這裏😱🛠,二者更像是一種分化關系,或是將藝術從社會政治運動中徹底抽離出來,可是到了高名潞“意派”這 裏🤹🏽♀️,二者又被整合為一體,亦即他所謂的“整一的現代性”🐫。問題在於:為什麽這些藝術理論都在政治事件發生的第二年出現呢?或者說🔃📮,藝術常常扮演的是政治預言者的角色,那麽這裏的“延遲”意味著什麽呢?沒有任何文獻可以直接回答這一問題,但可以肯定的是,對林風眠、吳冠中和高名潞而言,藝術定然不是政治或某種意識形態的工具,“為藝術而藝術”是他們實踐的前提🚴🏽♀️🏄🏿♀️,在此基礎上,他們又無法自外於活生生的政治社會和現實經驗,於是,每逢特殊的政治時刻,他們便自覺地卷入其中。這提示我們,藝術其實也會遲於政治。不過,藝術的“延遲”並不意味著藝術遲鈍或滯後,相反,它所暗喻的恰恰是政治時刻的綿延,以及在這個過程中藝術作為反思、批判或抵抗主體的政治性介入及其動力所在。

林風眠的“為藝術戰”植根於抗戰這一特殊的歷史情境🤸🏿♀️,盡管其“純藝術觀”與藝術社會觀存在著不可避免的沖突🧓🏽,但他的實踐恰恰在竭力化解二者的緊張💁🏻♂️,進而形成一股力量,參與到拯民救國的運動中。與之不同,吳冠中的“形式美”從一開始就意圖將藝術從政治中抽離出來,這固然是反思“文革”美術的一種選擇,但同時,它也暗合了改革開放的去政治化邏輯。他一直保持著特立獨行的不妥協姿態,且不時針砭時弊,發表一些批判體製的言論,但這些終究無法改變“形式美”與時代和解的宿命😴。2008年的北京奧運會一度被 視為中國和平崛起的標誌,“意派論”看似附和了主流意識形態,但事實上🧭,20世紀90年代的全球化浪潮才是催生“意派”的真正動因。1998年💅🏼,高名潞在紐約策劃了中國前衛藝術展“Inside Out:New Chinese Art”🚗,同時他還以中國及亞洲部分的策展人身份參與策劃了 “1950至1980年代的全球觀念藝術展”(紐約💇🏿、舊金山等地📖,1998—2001)及“五大洲與一個 城市”(墨西哥,1999)等重要展覽。這期間,也正是全球化及後殖民和身份政治理論大行其道的時代。他曾說過:

“中國性”幾乎可以被理解為一種民族性🚪,這在全球化時代已經被看成是一種保守和消極的態度🤛🏼🧘🏼♂️。在這個批量生產復製時代,在全球傳媒文化無孔不入的時代🙅,一切都是片斷的、支離的……但問題是🧑🦰,難道現實中個人的自由真如這種理論所描述的那樣自在嗎?個人的空間真的那樣片斷化嗎?沒有歷史記憶或者族群意識的影響 嗎……甚至我們難免會懷疑,這種全球化理論是不是文化殖民主義的另一副面孔?因為,無論社會如何變化,保護區域文化的文脈和差異性永遠都應該是人類的永恒價值。

《意派論》發表於“後奧運時代”,如果說這是一個新的全球時代,那麽高名潞的這一理論行動不再是通過作為弱者的“中國性”或“民族性”回應全球化的擴張和霸權,他恰恰是想超克原有的全球化和後殖民結構,意圖尋找並建立一個新的藝術和政治主體。

余論

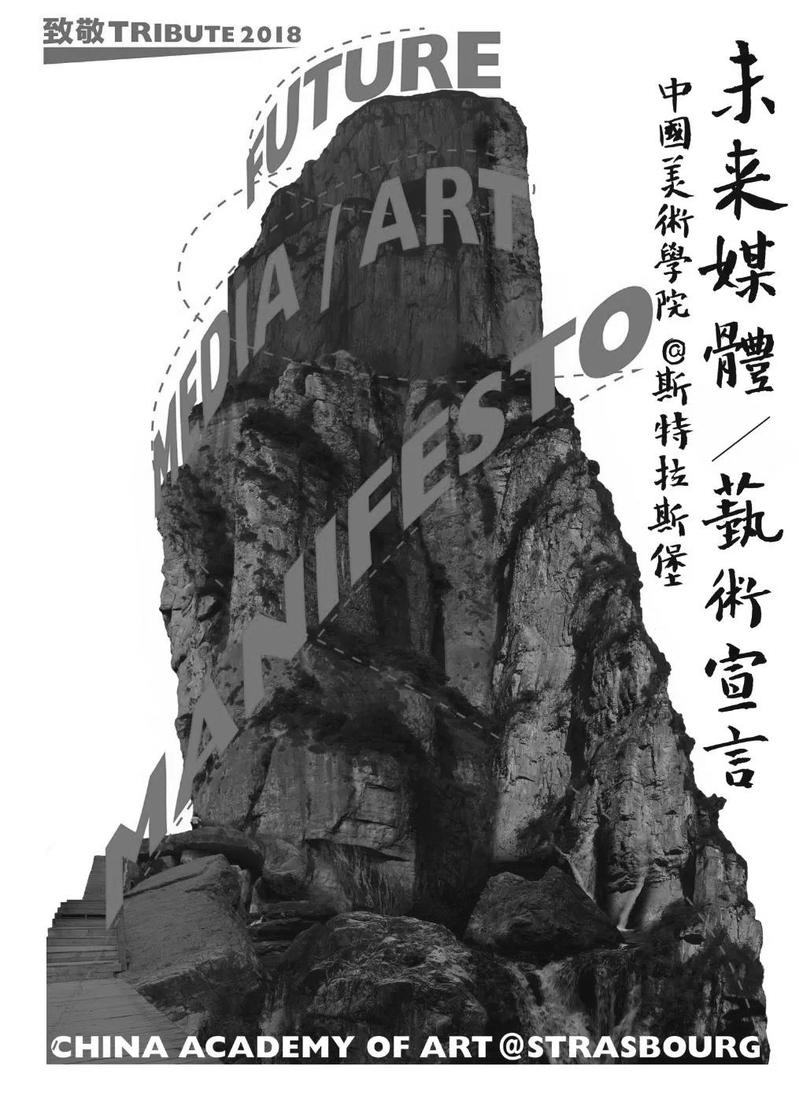

2017年底,適逢俄國“十月革命”和前衛藝術運動一百周年之際,中國美術意昂3和法 國萊茵高等藝術意昂3聯合主辦的“未來媒體/藝術宣言”系列展演活動在斯特拉斯堡拉開帷幕(圖9)👩。前面提到,1924年,正是在此地,林風眠等二十余位旅法中國藝術家策劃了首個中國美術展覽會🍽🚶🏻,成了那個年代振奮人心的一次文化宣言。近一個世紀後✌🏻🚭,來自中國和世界各地的數十位藝術家和學者再度聚集此地🫷,以林風眠的名義,紀念這個重要的藝術事件和歷史時刻。

展演活動分為四個單元,分別為“山水🗾:一份宣言”“世紀:一份提案”“風眠👐🏿:一種歷史”“渡物:一段歷程”。值得一提的是,“山水:一份宣言”單元就在萊茵宮舉辦(圖10)。此時,無論是“山水”主題🍃,還是展出地萊茵宮,都別具意義。特別是今日之“山水”,它“不但 是一種獨特的美學/感知之學🪡,還是一種超越末世論和彌賽亞主義的‘大地政治’,一種對分裂的世界觀進行重新整合的‘宇宙技術’”🏋️♀️。在“世紀:一個提案”單元中(圖11),弗蘭克 (Anselm Franke)🧙♂️、許煜、南希(Jean-Luc Nancy)、斯蒂格勒(Bernard Stiegler)、陳界仁等12位來自世界各地的學者和藝術家匯聚在五十年前曾爆發“革命前夜”的第一場學生運動、並開啟了“五月風暴”歷史的斯特拉斯堡大學中廳🍝,立足於12個核心時刻🎏,“回顧過去百年中那些未完成或被錯過的歷史,重新激發出事件的動能與勢能,在時間的渦流與回溯中,把可能性還給歷史”。

圖9 “未來媒體/藝術宣言”展演活動海報 2017年

圖10 “山水🧖🏿♂️👨🏼:一份宣言”現場 2017年 斯特拉斯堡萊茵宮

圖11 “世紀▶️:一個提案”現場 2017年 斯特拉斯堡大學

在《意派論》的“前言”中🤸🏻♂️,高名潞寫道©️:“‘意派’試圖超越現實實用和功利主義👷🏽,堅持獨立批判精神,探尋一種世紀新思維。”“世紀思維”也是同名展覽的副標題🧑💻。可見🤴🏻,“未來媒體/藝術宣言”和“意派”都希望通過回溯歷史♡,提供一個朝向未來的世紀思維🏥,其不僅立足於中國本土歷史和文化(他們分別選擇了“山水”和“意”),且意圖提供一個整體性的思維框架🦝。“未來媒體/藝術宣言”展演是為了紀念1924年在斯特拉斯堡舉辦的中國美術展覽會🫵🏽,在此次展覽會中👷🏿♂️,近五百件中 國古今作品聚集在一起,後來林風眠策劃組織的 北京藝術大會也是如此👨🔬,混合了各種媒介和藝術形式🧍。吊詭的是😝,展會是打著現代主義的旗號舉辦的,但形式本身卻是反現代主義的。這是一種帶有瓦爾堡之“同時代性”(或“時 間錯置性”)的特別形式,之所以采取這樣的形式,一方面是為了致敬歷史👩🏽⚕️,另一方面也希望借此激起新的當代能量。“意派”的包容性和激進性亦體現在這裏。不過💂🏼♀️,形式本身並非目的,它們(包括林風眠和吳冠中的實踐)還是有著自己明確的指向和目標,都是通過追溯傳統,不同程度地卷入現代中國的形塑進程。這一點顯然有別於瓦爾堡,雖說 都是訴諸普遍性,但前者追求的是一種特殊 的普遍性,而瓦爾堡追求的是一種“無名”的普遍性🐦⬛,一種“無名的世界主義”🔁↔️。巧合的是,這一“無名的世界主義”與費諾羅薩🧑🏿💻、柯律格所謂的“無中心的世界主義”殊途同歸,看似是去中心化的,但其實都是“一種改頭換面的西方中心主義和帝國主義”🙅🏻。

當然🧻,我們並不能否認這一“同時代性”本身所具有的“破壞力”和政治性。從“為藝術戰”到“形式美”,再到“意派”(包括“未來媒體/世紀宣言”)👨🌾,它們之間或明或暗的關聯看似構成了一部中國現代主義藝術的歷史敘事,但由於它們共享著同樣的藝術意誌和能量💘,其所處的與其說是三個不同的時刻🖼,不如說是同一個時刻👇🏻。羅誌田曾說:“幾代人關懷思慮相通,具有‘同時代性’,可謂‘同時代人’🪳。”在此🛴,我們不妨也將林風眠、吳冠中、高名潞三位不同時期的現代主義踐行者視為“同時代人”。這不僅是為了重申他們之間的歷史關聯🧤,同時也是希望透過他們之間的交錯和碰撞,激蕩出新的藝術力量和社會潛能。

《文藝研究》2020年第8期