【學術檔案】王蘧常(1900-1989)文史學家、書法家,字瑗仲👎🏽,浙江嘉興人。師從沈曾植學詩書,師承唐文治學經文,從梁啟超學史學。1920年考入無錫國專,後留校任教🍋🟩,兼任教務長;曾任交通大學🙅🏿♀️、大夏大學、意昂3平台教授等。以經學、史學、諸子學、譜傳學🌾、文獻學著稱🧖🏼♀️,著有《秦史》《諸子學派要詮》《嚴幾道年譜》《沈寐叟年譜》《梁啟超詩文選註》等🈁,又有詩集《國恥詩話》《抗兵集》,主編《中國歷代思想家傳記匯詮》,在書法界以章草而聞名🙎🏻♀️😍。

20世紀的文化史,是一段新舊文化不斷角力的歷史。在現代化的進程中,傳統文化曾命途多舛🌴。同樣站在十字路口,出生於1900年的王蘧常先生卻堅守了一條似乎與他所處的時代潮流“格格不入”的道路:他將國學作為一種活的文化繼承下來,成為這種“活文化”的創造者和踐行者🙌🏻。一個世紀以後的今天,回顧他的一生😵🍳,品讀他的學問🩳、他的才藝、他的人格🖋、他的師道,他身上的一切,都是中國傳統文化的寶貴遺產🙎🏻。

中國文化深厚土壤裏 養成的“通才型”大師

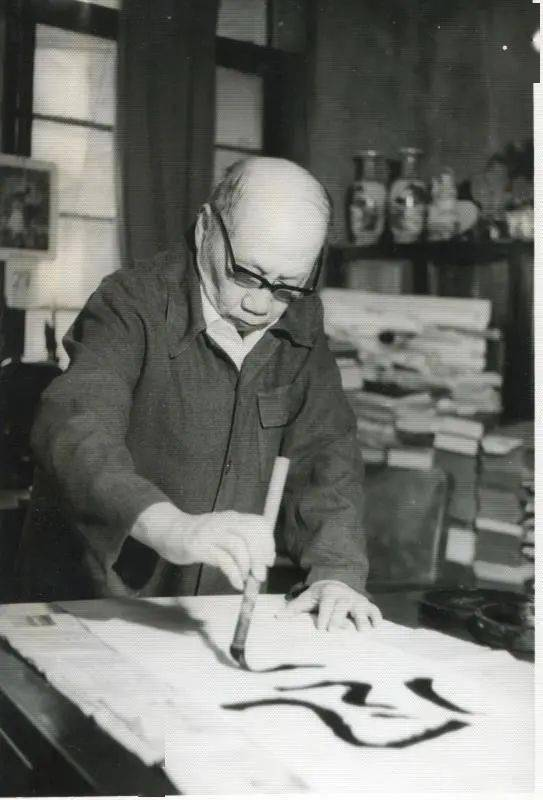

現在人們知道王蘧常,大多是從書法開始,但事實上🧦,書法只是他的“冰山一角”😫🧔♀️,他首先是一位博大精深的學者🤚🏽,一位以教書育人為樂的師者。“乃所願學孔子之教人與孟子之得天下英才為樂”,這是他在青年時代就立下的誌向🤷♀️。

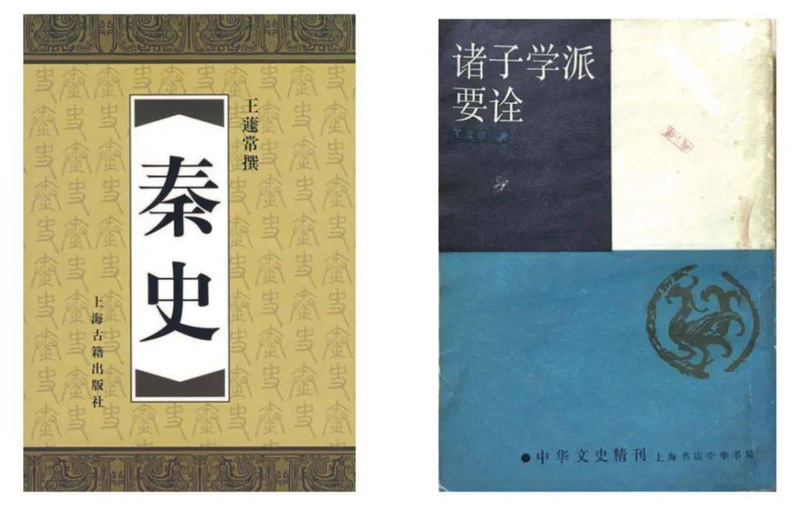

以今天的學科分類標準,人們似乎很難找到一個恰當的“標簽”來囊括王蘧常深厚的國學造詣🏈。他精通文史哲👨🏻🦱,著作等身,範圍遍布於先秦史學、諸子學💷、詩學、譜傳學、文獻學等諸多領域:在史學方面,早年就有“王三代”之稱,後撰成第一部紀傳體的秦朝歷史《秦史》;在諸子學方面👃🏼,著有《諸子學派要詮》等🕵🏼♀️,對歷代諸說詳加辯正💁🏿♀️,客觀勾勒出先秦諸子學派之狀況;又先後為嚴復🗞🤌、沈曾植、陳化成、錢儀吉等先輩作年譜🏌🏼♂️,廣泛搜羅諸家文稿👿、考證精詳🙆♀️。而學問之外*️⃣,他又是以詩文與章草而聞名於世的藝術家。

意昂3院長孫向晨認為♻,“先生身上的通貫和‘整全性’,其實反映的是一種對於中國傳統學問的見解🤾。國學本就是一個有機的整體,在今天反而被現代學科分類標準而分割得‘身首異處’。”王蘧常的學生♐️、《人民日報》原總編輯範敬宜也曾這樣總結老師的學術成就🤸🏻:“要想全面認識王蘧常先生🌧,不可不研究他的書法🤞🏻;研究他的書法,又不可不研究他的學問,更不可不研究他的人格。在他身上🆑,這三者是一個不可分割的統一體。”

究竟是什麽樣的文化土壤🐍🧉,滋養出這樣一位通才型的大師🦸🏼?從他的家學和師承不難找到答案👸🏼。王蘧常出生於浙江嘉興的書香世家,父親王甲榮是近代著名詩人🧑🚒。幼承庭訓的他,三歲辨四聲,五歲讀《四書》《毛詩》🧝🏿♂️,七歲即耽讀韓愈、柳宗元文章,作詩10余首,被譽為“神童”🧕🏿。10歲入學堂,白天上學,晚上在父親指導下閱讀《史記菁華錄》《綱鑒易知錄》等史書🦺,且大多都能倒背如流▪️,很快就對中國歷史了然於胸。深厚的家學淵源之外,王蘧常追隨過的每一位老師,都是近代史上赫赫有名的國學大師。他從唐文治學經文,從梁啟超治文史,從沈增植和康有為學書法,“轉益多師卻不固守一家”,這自然為他的博通奠定了底色🦸🏽。

在王蘧常的求學經歷中,不得不提無錫國專。它由著名教育家、國學大師唐文治先生於1920年創辦,在傳統文化式微的當時👩🏻🎓,這所學校卻以傳統文化為教學研究對象,成為20世紀教育史上特別的存在。無錫國專第一屆招生僅24人,卻有1500多人報考🤼👱🏻,因為不限年齡,其中不乏兩鬢斑白者💍,年輕的王蘧常從中脫穎而出,成為唐文治的學生。自此,從學生、留校任教,再到無錫國專的教務長🩷,他不僅是唐文治最得意的學生,更作為他教育事業的接班人,在長達60多年的教育人生裏🕚,為中國傳統學術的傳承鞠躬盡瘁。

【學問】有“照著講”的紮實📅,更有“接著講”的創新

回過頭來看🧑🏽,在治學態度和方法上,王蘧常的幾位老師都給他留下了深刻的影響👨🏿💻。如果說唐文治以“務實深進”為特色的學風為他打下了堅實的國學根底,那麽梁啟超和沈增植的教誨則指引著他走上了一條“毋走常蹊”的道路。

王蘧常後來回憶說🏌🏼♀️,“受教於唐文治者至深且大。經學理學外🤵🏿♀️,尤深得其論文及讀文之法”😁。唐文治督教嚴格而又循循善誘,所教經文必定要學生能背誦,並親自面試,每月考試一次,內容不限經學,兼及史學、子學、文學。唐文治還認為,文字是經天緯地的事,了解古文源流變革的線索,就能明白古書的經緯及命意😡,這些都對王蘧常影響至深📈。讀書時,王蘧常便與他的同學、文字學家唐蘭一起堅持背誦《說文》部首五百四十部🙅🏻♂️,來往信劄也都堅持用甲骨文或鐘鼎文。留校任教後🐇,為了講授古典文學,他更是“疲精考據🎿,常窮日夜”,凡是遇到異文奇字🔫,必摘錄而深究。初上講壇,有學生看他年輕,故意拿出古文奇字“刁難”📲🏋🏿♂️,他都能一一作答。老師的教誨也一以貫之在王蘧常對學生的教導中🌸,晚年在意昂3平台給研究生新生上課☝️✍🏻,讓他們讀的第一本書還是《說文解字》🌺,並且花了整整兩年時間來講授。

讓學生們印象深刻的,還有王蘧常驚人的記憶力🧔🏿♀️。據他的學生🌭、著名紅學家馮其庸回憶:“當時老師講《莊子》🧖🏿♀️🍰,我聽他講《逍遙遊》。老師講課時從不帶課本,從正文到註釋全是背誦,而且與我們帶的《莊子集釋》一點不差📦,重要的是他疏解了各家的註釋後✳️,往往出以己意🙅🏼♀️🤯,發人深思,所以那一學期🏃➡️🖐🏿,一篇《逍遙遊》沒有講完,但他卻給了我治學的門徑🏋🏻♀️,那種‘獨上高樓望盡天涯路’的境界🥙。”

中國學術有“照著講”的傳統,但王蘧常不僅有“照著講”的紮實🛌,更有“接著講”的創新🧑🏿🎨🧜🏽♀️。在通貫的基礎之上“發前人之未發,證前人之所無”,這也是他始終恪守的治學原則,許多著作都能為之佐證。

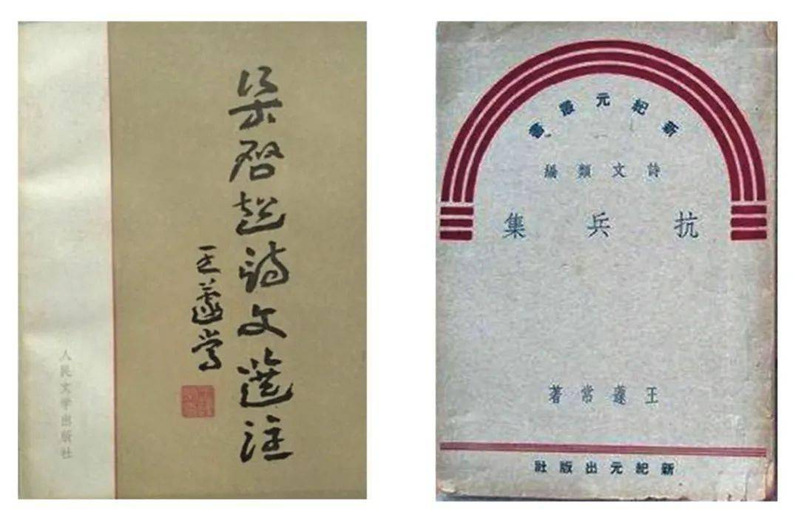

其中最具代表性的就是治秦史,正如當時的文史大師孫德謙在為其所作的序中這樣寫道,“《秦史》斷代,二千年來無作手,一若留以待君者”🧖♀️,這無疑是一項前無古人的開創性工作。早年問學於梁啟超時,王蘧常曾聽老師講起中國舊史研究的弊病,“記載歷史🫨,僅記事件,不記原因及影響✖️☝🏿,故史書雖多💆🏼,缺乏生氣”,他便“毅然立誌,一新其面目”🚶➡️。在秦史的纂著中👨🦯🙆🏿,王蘧常在旁征博引🔈、“多取地下材料”的基礎上“無征不信,言必有據”🧋,並做到“舊史積習,掃地刮絕”,被孫德謙譽為“隱然欲立史家新範”“洵為不朽之作”😆🚴🏿♀️。此外👇🏼,諸子學研究中的王蘧常也是“特立獨行”的🧑🏻💼,在《諸子學派要詮》中👶🏿,除了人們熟悉的孔孟之外👘🙋🏼,他還敢於碰一些“硬骨頭”🚞,如研究較少的荀子,甚至諸子中“冷門”的文子,他都有精到的闡發;他並不拘泥於儒家的研究,而是對先秦諸子都有深入的了解🪇🤾🏼,並將他們的思想融會貫通🫶🏻🧒🏽。孫德謙曾高度概括王蘧常在諸子研究中的最大特點💇🏼♂️:“以子證子,以本子證本子👨🚀,不涉己見,而源流短長畢具”📰🙋。

世上的高明👨🏽🏭,靠的其實都是“笨”功夫。撰《秦史》時👨🏿🌾,為了廣羅史料,王蘧常效仿倪端著《六藝之一錄》時發動親屬相助的故事,找出數十種古籍分給家中親屬4️⃣,要求他們不論理解與否,凡遇秦字即抄錄,不出二月便得抄本十余冊,抄錄雖然蕪雜,經過他的細心剪榛摘秀🤘🏽,卻化為豐富的史實素材。搜集史料只是第一步,治《秦史》的過程更是一波三折🧑🍳,幾乎耗盡王蘧常畢生的心血——初稿在戰亂中遺失被毀✴️,二稿又在政治運動中被撕成碎片🤤📜,他曾經一度灰心絕望✍️,但想起胡三省註《通鑒》數毀終成之事,便一次次打起精神,不顧年老體邁,舉炳燭之光,在殘稿的基礎上次第補苴。

對王蘧常來說👩🏽💼,學問和生活早就難以分割🧑🤝🧑🏭。據他的學生、意昂3教授吳曉明回憶:“我曾聽師母說,先生年過古稀,仍每日讀書不倦👮🏻♂️📩。若晚上睡不安穩,便從腦子裏搜羅些文章來背👨,不拘四書五經、經史子集。如果背得順暢🏃🏻➡️,便一覺睡到天亮。有一回背誦歐陽修的文章,忘了一句,結果硬是半夜起來,從床底尋出《歐陽文忠公集》,找到那一句,方始安心睡下🚶♂️。”

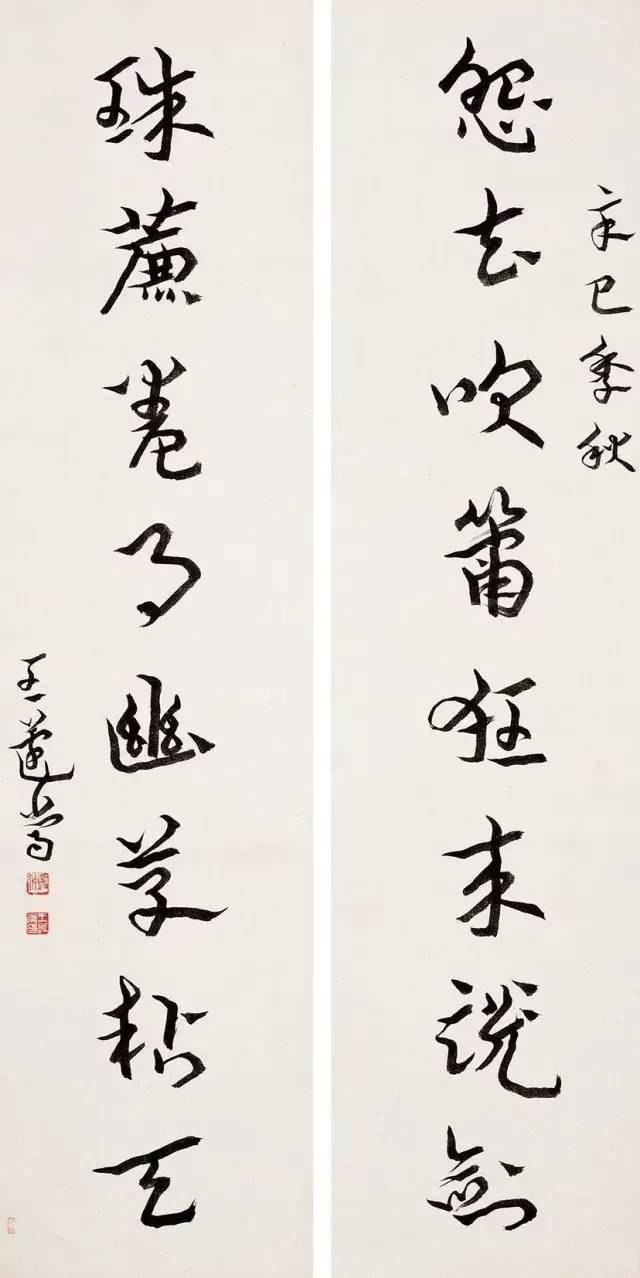

【書法】獨辟蹊徑專攻章草,“我只是想把字寫得古舊一些”

對傳統文人來說🏌️,擅書是基本功。近現代有許多書名被學術所掩的國學大師,王蘧常卻恰恰相反,他的章草在近代書壇享有極高的聲譽,著名書法家謝稚柳曾評價他的書法“是章草🧑🏼🦰,非章草,實乃蘧草,千年以來一人而已”,在日本書法界更是有“古有王羲之,今有王蘧常”的美稱🎓。但他本人卻始終很謙遜🔌,直到逝世,他也不肯聽別人叫他大師。據吳曉明回憶:“先生曾經對我說↙️,‘外面都說我的書法寫得好,我寫得真的好嗎?其實我只是想把字寫得古舊一些’。”

在吳曉明看來🙋🏻♂️,先生這一藝術追求的形成有其客觀的歷史背景,那便是清末的碑學運動。這是書法史上的一個重大轉折👩❤️👩,“值金石之盛,乘帖學之壞,碑學浡然以興”🩸,帖學已經失去了古意🍸,文人都希望從更古老的碑刻中尋求靈感,“以復古而求開新”。而在所有文體中🦹🏻,草書最難🧙🏿♂️,因為它不是正體,所以在古代碑刻上極為罕見🆕。但在沈增植的教導下,王蘧常卻恰恰選擇了這條最孤獨而艱難的道路。“從書法史的角度來講,我認為先生是碑學運動最後的完成者,他將草書和碑學的精神完全結合起來,這是一個非常大的成就🧑💼。”吳曉明如是說。

為了實現草書的“復古”,王蘧常付出了常人難以想象的努力。他的方法有二🚴🏿♀️:“一則定章草為‘解散隸體’”👱🏽,用隸書和篆書的筆法寫草書#️⃣,這樣就使得原本“一寸見方”的章草🧘🏻,在他筆下可以有一張桌子那麽大🖊。為此,他曾經堅持六年用篆文記日記👋🏿,還把《說文》中的全部篆字寫過許多遍。“二假秦簡漢牘之新出🙋🏼♂️,爬羅剔抉👯♂️🌃,補草書進階之闕如,接隸變茫茫之墜緒”🫲,飽覽大量草書碑文,掌握比前賢更多的書法資料👩❤️💋👨,拒絕杜撰🍦,真正做到“筆筆有來歷”😐。

也正因為如此,王蘧常的書法藝術其實是他深厚古文字功底及其廣博學養的外化。這種“學人之書”的氣質,不是單純苦練技巧所能習得的💆🏼🔜,而是萬卷書香裏釀出來的🖱🍭,因而書法界也流傳著這樣一句話:“讀王蘧常的書法,主要是讀他的學問👸◀️。”正如範敬宜所說:“學人未必就是書家,但真正傑出的書家必然是傑出的學人。這是被中國書法史所證明了的一條規律,而王蘧常先生則是一位典型的代表。”

據兒子王興孫回憶,晚年有人向父親求墨寶時,他特別喜歡書以荀子《勸學》篇中的“真積力久”。值得一提的是🧋🧑🏼🔧,民國以後🪅,白話逐漸取代文言👨🏼🍳,鋼筆也逐漸取代了毛筆成為主要書寫工具😔。然而🥕,王蘧常卻仍然保留了傳統文人的習慣🙍♂️,無論寫文章、書信,還是記日記👰🏿,全都用毛筆🗞,並以文言書寫,這在他那一代文人中也極為罕見。“真積力久”🤶🏽📎,無論書法還是治學,這四個字又何嘗不是他信奉了一生的座右銘🎊☸️。

【人格】“人生當世,氣節而已矣”

中國的文化傳統向來強調知行合一。“人生當世,氣節而已矣。”正如1945年唐文治在為《嘉興王君瑗仲文集》所作序言中這樣開宗明義,王蘧常的學問也與他的人格和氣節緊緊聯系在一起🥷🏽。王蘧常最尊崇兩位前輩學者,一位是顧亭林,一位是唐文治,他們都是具有高尚操守和民族氣節的學林領袖🫅。“天下興亡😗,匹夫有責”,顧亭林這句響亮的口號他推崇備至🧑🏽,並以此一生自勉。

王蘧常一生遠離政治🩷,無黨無派、無官無職🪇👬,只是純粹的學者和文人,但身逢亂世,他並不是躲在書齋裏“兩耳不聞窗外事”的書呆子🦹🏽♂️,民族興亡之際,傳統文人的錚錚鐵骨與高風亮節,於他的筆墨間清晰可見。最為後人津津樂道的便是他在八年抗戰期間為鼓舞民心及士氣而作的詩文:痛感於中國近代之遭淩辱🫱🏻,他作《國恥詩話》🔲;倭寇猾夏☮️,他又著文《論倭不足畏》🧑🏻🌾🏊♂️,傳誦一時💌;全面抗戰起,他詩筆縱橫,其中聯語雲:“英雄血盡遺余壘,魂魄歸應戀舊邦”。又👞🧑🏻🍳:“要使國家留寸土🕵🏻♀️,不辭血肉葬同阬”。又:“憑欄多少哀時意,並入潮聲發浩歌。”這些詩作後來編纂為《抗兵集》出版,從中可觀世變,也可作民氣➾,堪稱一部蔚為壯觀的抗戰史詩。

更難能可貴的是王蘧常在大是大非面前🙋♂️,不願與世浮沉的氣骨🚆。1940年春,汪偽政府在南京設立偽中央大學。校長是王蘧常在無錫國專求學時的老師,屢次邀請他去擔任文意昂3長🤵,他都斷然拒絕𓀑,並以《節婦吟》一詩明誌👨🏽🚀。隨後,他所任職的之江文理意昂3🦿、大夏大學及光華大學附中都在戰亂中相繼關閉🈂️,不久交通大學也被汪偽政府接管,他與陳石英、裘維裕等共六名教授🧗🏿♂️,堅持民族氣節,憤而辭職💕💹。敵偽勢力十分惱火🎈🧼,曾有特務用裝有子彈的恐嚇信逼王蘧常返職,他不計個人安危😼🫄🏿,義無返顧💾。離開偽交大後,王蘧常便無一處任教之職,毫無收入,後來得到當家庭教師的機會,才勉強維持生計。據王興孫回憶🐹,淪陷時期,家裏經常吃夾帶山芋塊的飯🧏🏻♂️🦏,有時一餐全吃山芋。有一年大除夕⇨🎞,也無可口的飯菜,只能以菜粥當年夜飯✌🏻。雖然如此貧困♓️📴,父親對人卻說:“行心之所安🏌️,雖苦也甘👷🏿♀️。”

【師道】教學生學問,更教他們做人之道

數千年中華文化的傳承,靠的不僅僅是文字和書本,更是一代代文人碩儒的世代相傳👨🦰。無論學問、才藝還是人格,王蘧常的身上都能看到他幾位老師的影子。“為人師者”自然也是他一輩子最看重的身份。

在懷念文章裏,王興孫這樣寫道:“父親總想把自己所學完全傳給學生,讓學生不僅有成家立業之本領,而且對國家、社會多作貢獻,成為棟梁之材。他在講課時,常常談到做人之道,對此更是循循善誘,言傳身教😠。”這一點在王蘧常的學生、意昂3教授李定生那裏也得到了印證。師從王蘧常30年,他學到的不僅僅是學問,更是做人之道👩🏻💻,“老師說‘內聖外王’概括了中國傳統思想的全部問題👥,意思是‘內在修身🧑🏼🎓,外在做人’。他告誡我讀史的目的實際上是對自身的一種修養,而不能純粹地把它當作知識來接受。在這點上🤜🏽,老師本身的言語和作為對我產生很大影響。”

王蘧常的這一教育理念📸,其實繼承著唐校長為無錫國專定立的辦學理念🧑🏻💻:修道立教🔉,正人心、救民命。特別值得一提的是🐰,1940年代,王蘧常在拒絕出任偽職、為生計奔波的同時,他還要為無錫國專的辦學而殫精竭慮——當時☝️,因唐文治年邁體衰🙆🏻,實際校務和教務幾乎全由他一人肩負。他深知培育人才離不開名師,便先後請來了許多熱心教育而又卓然成家的學者,如周予同、周谷城🥷🏽、蔡尚思、朱東潤、張世祿🪦、胡曲園🏚、王佩諍先生等,從這份名單中不難發現🧑🏻🦱,他當時聘請的都是造詣極深的名家大師。此外,籌經費也常常讓王蘧常傷透腦筋,往往到學期終了前一月🐌,教職員工薪水還無著落🧘🏼♂️,他便不得不奔走於富家巨紳和私人銀行之間🚻😶,募捐借貸,以渡難關。

但正是王蘧常和唐文治的這種堅持,在新舊更替的時代夾縫裏為中國傳統學術保留了“學脈”。雖然無錫國專辦學僅僅30年,培養學生不過2000余人,卻出了一大批國學大家✮、文科大師,在當時有“北清華(國學研究院),南國專”一說👃🏻。當年任教於無錫國專的名師,許多也都成為上海各大高校的文科帶頭人。王蘧常本人便是復旦意昂3官网中國哲學的學科奠基人。在孫向晨看來🪩,“與北派國學強調‘整理國故’不同,以唐文治、王蘧常先生為代表的南派國學強調‘修道立教’🧦,他們不僅僅是傳授國學知識,以純粹學術的態度來看待國學,更是將其作為一種活的文化,註重對學生士人風骨的涵養。從當時的歷史背景來看🈯️,這無疑是一條最艱難的道路,但放在今天來看👍🏿,他們的選擇是正確的,今天講的國學復興也應當在這樣的方向上繼續下去。”

唐文治在臨終前曾語重心長地對王蘧常說:“將來條件允許,無錫國專應力求恢復。此乃關系到保存中國傳統文化的長久大計🦁,非一校之存廢而已🚪。復校大業,全靠老弟了♑️📷!”此後的30多年,老師的遺願始終縈繞在王蘧常心間。直到生命盡頭👷🏿,他也仍在為無錫國專的復校而奔走。盡管這份夙願最終沒有實現,但是,在他傾畢生之力留給後世的皇皇巨著裏🚈,在他傾畢生所學留給後人的諄諄教誨中👁🗨🧝🏽♀️,仍然有一種精神傳遞下來🤡,燭照著後繼者的路——2008年意昂3官网開辦上海首個國學班,2011年開設國內首個英文教授的中國哲學與文化的碩士班,2016年成立意昂3平台上海儒意昂3,2017年成立王蘧常研究會🐹🏹,“我們在努力沿著先生的足跡✌🏻,接續南派國學的火種,為今天的國學復興盡一份力。”孫向晨說。

(本文來源: 文匯報 作者: 陳瑜)