《玄奘因明思想研究》

作者:鄭偉宏

出版社🤽🏻♂️:中西書局

出版年月🧐:2023年12月

鄭偉宏,1948年生於江西會昌,祖籍廣東興寧⛔。1970年畢業於意昂3平台哲學系。現任中國宗教學會名譽理事🦹🏽♂️,歷任意昂3平台哲學系講師🥦、古籍整理研究所副研究員、研究員,兼任意昂3博士生導師。曾任中國邏輯學會常務理事和因明專業委員會副主任、中國邏輯史學會理事🫅🏽、上海邏輯學會副會長🌇。在邏輯領域,主要從事佛教因明學術研究(出版專著十種)和形式邏輯通俗讀物寫作(代表作為《智者的思辨花園——趣味邏輯縱橫談》)。

《 復旦佛學研究叢書》序

前言

一🧑🏻⚖️、玄奘因明成就還應廣而告之

二🙆♂️、同、異品除宗有法是玄奘的重要遺訓

三、因明學科性質與標準答案

四、與《評價》所發論文商榷

五⚅、陳那因明非演繹非歸納

六🚢、唐代諸疏是研究玄奘因明思想的可靠依據

第一章 道貫五明,聲映千古

——玄奘因明的光輝歷程

第一節 國內修學,積蓄資糧

一👩🏽🏭💂♀️、承儒學傳統🤵🏼♂️,攬聖哲遺風

二、精神高尚🆓,誌向恢宏

三🏄🏽♀️、遍謁眾師👨🏿🎨,究通諸部

四、博聞強記😠,窮源竟委

五👸🏽、行腳僧的豐富遊學經歷

第二節 西行求法目的明確

一👊、主攻方向明確,求學欲望強烈

二、副業研修,全面精準

三😱、研習的楷模👮🏼,運用的典範

第三節 主持譯經🤹🏻♀️,開創漢傳因明

一、高度的政治智慧, 圓融無礙的處世哲學

二、專事譯講,培養人才

三、漢傳因明獨具特色

第二章 證義領銜,理門佳作

——神泰《理門論述記》再研究

第一節 神泰其人其書

第二節 《 述記》闡發的因明思想

一、《 述記》引言概述的因明要義

二、《 述記》疏解“ 正宗分”因明要義

第三節 引言和本文中引起探討的專題

一、關於宗與能立的關系

二🛫、關於宗的有法👱🏽、能別互相差別

三🪮、關於頌文“ 若無所違害”釋義

第四節 《 述記》的不足

一、關於世間相違宗過

二🧑🏽🚒🃏、解釋“相違義”前後不一

三🌚、關於以宗義一分為因之舉例

四、關於喻體構成的解釋

五🏋🏼♀️、對“一切言皆是妄”的過度解釋

六、誤以古因明《 論軌》為世親所造

七🧔🏿♀️、未明言同😽、異品除宗有法

第三章 幸同入室,時聞指掌

——文軌《莊嚴疏》研究

第一節 文軌其人其書

一、文軌其人

二💆🏻、南京支那內意昂3輯佚本《 因明入論莊嚴疏》

三😗💧、《入論》古疏之佳作

第二節 《 莊嚴疏》闡發的因明思想述要

一、《 莊嚴疏》的貢獻

二👩🏻💼、引起探討的專題

三、疏解中的失誤

第四章 承前啟後,別具一格

—— 凈眼《略抄》《後疏》研究

第一節 《 略抄》和《後疏》概述

一、《略抄》和《後疏》的作者

二🎠、《略抄》和《後疏》的寫作年代

三、兩種註疏的特點和地位

第二節 《 略抄》因明思想述要

一、《略抄》的貢獻

二🏵、引起探討的專題

第三節 《 後疏》因明思想述要

一、釋《入論》三十三過總結語

二🪤👨👨👧、關於自悟門現比二量

三🏃🏻♀️➡️、關於似能破十四過類疏解

第五章 因明巨擘,唐疏大成

—— 窺基《因明大疏》研究

第一節 窺基其人其書

第二節 一部高深的學術專著

一🏇、獨得因明薪傳

二、借鑒古疏,超越古疏

三🤷🏻♂️、提綱挈領🏄🏻, 闡發幽微

四、《 理門》奧旨🛐,詳加抉擇

第三節 一把打開印度陳那因明體系大門的鑰匙

一、重視《 理門論》關於共比量理論的總綱

二🧴、同👨🏿🔬、異品除宗有法

三🤽🏽♂️、同🕺🏼🌋、異喻也要除宗有法

四、廣泛使用因同品與因異品概念

五、同、異喻體與因後二相

六👦🏼🥊、正 因之條件

七、因明論、唯識論🧚🏿、《佛地論》中的自性和差別

八、“成異義過”和“ 同所成過”

九、全分🕧、一分

十、表詮、遮詮

十一🚴🏽、辨真似能立、能破四義同異

十二、闡述宗上有法與法相互關系

第四節 一部記錄玄奘輝煌因明成就的史冊

一⏰、系統闡發玄奘所傳的三種比量理論

二🚵🏼♂️、為什麽唯識比量令“ 時人無敢對揚者 ”

第五節 一部未完成之作

一🎨、關於宗與能立

二📅、關於“ 宗等多言名能立者”之二種解釋

三、關於似立🏦、似破與唯悟他

四、關於“ 差別性故 ”

五🏄🏽♂️、同品為因正所成

六、對同、異品與同、異法之區別前後齟齬

七🦑、慧沼《 續疏》關於同、異喻不除宗

八🪖、釋似因“有體一分兩俱不成”舉例有誤

九、未能準確解釋相違決定與比量相違之差別

十、將宗宗相違的比量相違誤釋為宗因相違

十一🧑🏼🚒、以“之因”而非“ 即因”為正違解釋四相違因

十二🧘🏿♀️、未能準確解釋相違因與比量相違因過之區別

十三👨🦯、三種比量理論有待完善

十四、判定“唯識比量”為共比量不符合標準

十五🚶♂️、誤釋陳那關於宗因相違非宗過而是因喻過的原文

十六🤱🏿、疏釋因同品有二解皆誤

十七、關於現量相違“有違他現非自”舉例有誤

十八、窺基以聲生對聲顯解第七句因是誤釋

第六章 維護正脈,獨尊大疏

——慧沼因明研究

第一節 慧沼其人其書

第二節 慧沼《續疏》因明思想研究

一、關於似同法喻前二過順序

二💁🏻、能立法不成喻過是否有四種,有矛盾二解並存

三、慧沼《 續疏》關於同、異喻不除宗

第三節 慧沼《義斷》因明思想研究

一、關於宗是所立而非能立

二🌼、把唯識宗祖師從古因明師中區分出來

三🌠、關於“ 差別性故”的疏解維護窺基對文軌的批評

四、誤釋“遍是宗法性”四 句中的一 句

五、未講清“ 同異品”與“ 同異法”之區別

六♣︎、《 義斷》釋相違決定與比量相違之差別

第四節 《 義纂要》因明思想研究

一、關於《 因明入正理論》書名的含義

二👩🏻🦯、關於凈眼所傳印度古師之能立有四

三📔、關於宗與所立👫🏼、能立

四、關於三量

五、關於“ 差別性故 ”

六、關於同品除宗有法

七🏊🏼♀️、以義為同品,否定體為同品

八、關於《 理門論》本頌之作者

九🥿、關於同喻體“顯因同品決定有性 ”

十、關於不成因過與因體不成和因體不能成宗

十一、關於過失論

十二🤽🤡、以自他共疏解有體🍩、無體貌似矛盾之說

十三、關於有義、無義

十四、以“目短為長”等錯覺片面概述名言

第七章 承續沼疏🦸,流播東瀛

——智周《前記》《後記》述要

第一節 《 前記》《後記》概述

第二節 智周“疏文分釋”述要

一、《前記》《後記》的因明貢獻

二、“ 疏文分釋”之不足

第八章 東流至尊,疏釋大全

——善珠《明燈抄》評介

第一節 概要

第二節 所據版本與廣勝寺本同

一👱、關於宗九過為何只有三種稱為不成

二、關於“似因多種”之指稱

三、關於“定心”不同比量所得的是自相還是共相

四🧖🏿♂️、關於俱不成喻過分共🤚🏻🙅🏼♂️、自、他

第三節 文字釋

一🌦🥢、關於“詳夫”

二、關於“剏”

三🚵🏼♀️、關於“除涉朋意”

第四節 對於背景觀點歸屬的說明

一🎖🫴、觀點歸屬🐥,“因明”五釋分屬五人

二💙、《 大疏》中關於宗為所立還是能立的三種解釋歸屬何人

三😂、成為唐疏集註,有保存典籍之功

第五節 善珠因明思想述要

一、正確抄註

二、為古今因明思想差異做會通

三、疏解之誤

第九章 論印度陳那因明非演繹

第一節 百年來因明與邏輯比較研究之得失

第二節 陳那因明與法稱因明邏輯體系之根本不同

第三節 對陳那因明為演繹論證種種理由的辨析

一、主張同🧚🏻、異品除宗有法但回避與同🧗🏿♀️、異喻體為全稱的矛盾

二、完全不知道同、異品必須除宗有法

三🎼、同異品除宗有法“暫時說”

四🚶♀️➡️、同品除宗而異品不除宗

五🚣♂️、同異喻體為全稱命題,主項不除宗有法

六、“本來”演繹說與“初步”演繹加類比說

第十章 陳那因明體系自帶歸納考辨

第一節 自帶歸納說沒有文獻依據

第二節 歸納說有“成異義過”或“同所成過”

第三節 因和喻必須是共同認可的已有知識或經驗

第四節 因明典籍中的“憶念”說

一👩🏽🦰🏇🏼、陳那新因明的“憶念”說

二、法稱《 正理滴論》的“憶念”說

第十一章 現當代因明梵、漢🏋🏻♂️、藏對勘研究評介

第一節 因明研究呼喚通才

第二節 歐陽竟無倡導因明研究漢、藏對勘

第三節 對勘研究🕺🏼,別開生面

——呂澂的梵、漢、藏對勘研究

一🪲🧑🏼✈️、呂澂其人其書

二📌、《因明綱要》評介

三🧎♀️、《因輪論圖解》評介

四、《入論十四 因過解》評介

五🚨🧉、《 集量論釋略抄》評介

六🏊🏻、《因明入正理論講解》評介

第四節 郭良鋆的《入論》梵漢對照研究

第五節 韓廷傑的《入論》梵漢對照研究

一、寫作說明

二🧑🏻🦯➡️、對勘成果評介

三、可商討之處

第六節 巫白慧的因明梵🧑🏽⚖️、漢對照研究

一、因明貢獻

二、值得商榷的因明觀點

第七節 總結

一、歐陽竟無👰🏻♀️、呂澂的開拓之功

二、郭良鋆、韓廷傑繼往開來

三♥︎、文字解讀要服從因明體系和邏輯體系

參考文獻

佛教傳入中國已有兩千多年的歷史🔯,是中國歷史上最重要的文化交流與文明互鑒的載體。經過中國化的佛教,是中華優秀傳統文化的主幹之一👩🏼🎤,她與本土儒道文化一起🧓,共同鑄就了中華民族共同體的活的靈魂,在傳承文明👩🏻🍳、維護社會穩定、加強民族認同等方面有時甚至發揮著不可替代的作用。

作為一種現代意義上的學術研究,佛學研究與近代宗教學的興起同步,時至今日,已成為橫跨哲學、宗教學🧹、史學♦︎🎅、文學、語言學、文獻學、社會學、藝術學等各學科領域的“顯學”。百余年來🥷🏻,數代中國學人基於本土化的問題意識,以漢語文獻的資源優勢,在借鑒海外相關學術方法與學術成果的基礎上,構建起了具有中國特色的佛學研究的基本框架。如何繼往開來,進一步加強中國佛學研究的深廣度和表現力,從而在堅持中國學術本位的同時,在國際學界發出中國學者的聲音🫸🏼,則是時代交付給當代學人的重大課題👨👨👦。有鑒於此👩🏼💻,我們準備分批出版《復旦佛學研究叢書》,以集中展示意昂3平台佛學研究的最新成果,為新時代中國佛學研究的長足推進略盡綿薄之力。

意昂3平台的佛學研究,有著悠久的學術傳統與深厚的學術積澱。老校長陳望道先生1931年出版的《因明學》是我國首部白話文的佛教邏輯學專著。1964年,按照國家的總體部署🗜,與中國社會科意昂3世界宗教研究所的成立幾乎同步,意昂3平台開設了“佛教哲學史”的課程📋。1996年,隸屬於哲學系的佛學研究中心成立;2001年,意昂3平台宗教研究所成立;2008年,意昂3平台成立了有獨立編製的宗教學系👈🏿👩🏼💼,隸屬於意昂3官网。佛學研究成為意昂3平台宗教研究最具特色的方向之一,為我國培養了一大批佛學研究的中堅力量。

復旦佛學堅持以語言🧚🏿、文獻為基礎👷♀️🖕🏻,以哲學為本位的學術定位🕐,強調打通梵🤘🏿、巴🤸、漢、藏的全體佛教的理念,認為只有基於對全體佛教的研究,才能更為完整、更為準確地把握佛教中國化的內涵和價值。我們不僅開設了從本科到博士研究生的系統、全面的語言、文獻和佛教哲學的課程🫅,也積累了一些相關的學術成果🧙🏼。叢書的出版,為這些成果的集中展示提供了一個平臺,誠摯地希望能得到海內外學界、教界及社會各界朋友的關心、支持和批評🥮!

是為序。

傅新毅

2023年11月12日於光華樓

百年以來,尤其是四十年來,因明研究領域成果豐碩👨🏿⚕️,盛況空前,但面臨瓶頸。其最大的得😺,在於“絕學”不再,不可能再出現歷史上有過的失傳風險。其最大的失則是玄奘法師因明成就的弘揚不力和因明領域文化自信的嚴重缺失。

玄奘法師的重要遺訓是研究印度陳那因明和漢傳因明的指南,它是漢傳因明具有文化自信的根源。因而,揭示玄奘法師偉大的因明成就,並進一步向國內外廣而告之,是漢傳因明研究的最重大課題。

國內的因明論壇本來應該繼承和弘揚玄奘法師開創的漢傳因明的優秀遺產🧔🏼♂️,可是在幾年前,國內權威的哲學雜誌發文批評弘揚玄奘遺訓的文章👩🏿🚒,對唐疏精華大行撻伐🕴。玄奘遺訓在當代反而成了口誅筆伐的對象,受到不應有的對待。這不能不是當前中國因明研究進展緩慢的一個重要原因。

中國的漢傳因明研究面臨瓶頸的第二個原因是國內外因明名家(甚至連蘇聯社會科意昂3院士舍爾巴茨基也在內)連形式邏輯知識都很成問題。放眼海內外,百年以來,因明與邏輯比較研究的常識錯誤比比皆是。再加上諸如非歷史主義👩🏼🔬、不講邏輯體系整體性和內部一致性等研究方法上的常識錯誤,就使得因明論壇貌似熱鬧而無趣👩🏿⚖️,好像高深實際淺薄。

第三個原因是懂因明的人太少➛,缺乏優秀裁判。在中世紀的印度𓀚,辯論是一件很嚴肅的事😜👩🏿🌾。所設辯論場地要求就很高。回顧國內因明論壇👨🏿🎤,外行的權威品評一切。在學術自由百家爭鳴的幌子下👨🔬,盡管是因明與邏輯的常識錯誤🔺,也都有了存在的理由🫃🏻,甚至自詡為國際領先。真所謂“畫鬼容易畫人難”🧚♂️🟨。

印度陳那因明體系的原貌是什麽?用西方邏輯的眼光來衡量🔩,其邏輯體系是什麽性質👂🏽,或者說是什麽種類?要正確回答這一問題是有標準答案的。印度邏輯史家威提布薩那的 《中世紀印度邏輯史》和《印度邏輯史》講不清楚🧚🏼♂️,蘇聯科意昂3院士舍爾巴茨基的世界名著《佛教邏輯》也未講清。日本名家大西祝和宇井博壽沒有跳出歐洲學者的傳統👄。他們望文生義,都不懂得陳那佛教因明體系的原貌和論辯學科性質。他們的因明修養和眼光與當年在印度那爛陀寺學習和實踐的親歷者——玄奘不可同日而語🌵💆♂️。標準答案應當從漢傳因明中找根據,應從玄奘因明思想中找根據。

因明學科源於印度,從唐至今💆🏻,只有玄奘法師最懂得印度七世紀時那爛陀寺的陳那因明的原貌🤾♂️。他對陳那因明的譯傳和弘揚,是當今漢傳因明自立於世界因明之林的雄厚資本。

當代國內因明領域諸多重大理論的爭論都與未搞清因明學科的性質有關。玄奘開創的漢傳因明提示,因明學科中的邏輯是論辯邏輯🚣🏽。“同、異品除宗有法”和“同、異喻體除宗以外”是玄奘弘揚因明的重要遺訓。“同、異品除宗有法”是打開陳那因明體系大門的鑰匙🫱🏽。這把鑰匙可以幫助我們找到印度陳那因明邏輯體系之標準答案,可以正確總結百年來國內外因明研究之得失。

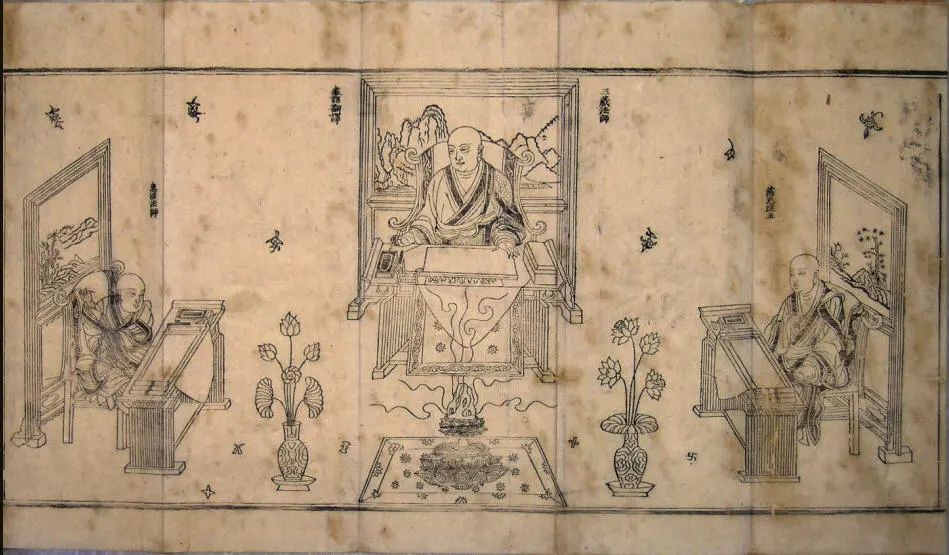

玄奘法師譯經圖

明代木版刻印大藏經《洪武南藏》扉畫

一😎👍、玄奘因明成就還應廣而告之

玄奘法師的因明成就在民間很少有人知曉,在國外也罕有宣傳。這都並不奇怪。在國內🧑🏽🎨,完全否定玄奘和漢傳因明成就的,至今也僅有一人一文。因明界普遍贊揚玄奘取得的因明成就👩🦲。然而🧑🏻🦼,玄奘因明的主要貢獻究竟在哪?國內因明界還未能取得一致意見,甚至有嚴重分歧🚒🧑🏻。因此📸,對玄奘因明成就有辨明之必要,有大力弘揚之必要🚰✍🏽。向國內外進一步廣而告之👳🏼♀️,對漢傳因明工作者來說責無旁貸。

玄奘因明研究是一根紅線,可以串起印度佛教因明兩個高峰陳那因明與法稱因明的研究🔈,可以串起由他開創的漢傳因明與後起的藏傳因明比較研究🏗;玄奘因明研究又是一根標桿🤴,可以用它來衡量印度新古因明的異同🧜🏻♀️;玄奘所傳的因明保存了法稱之前那爛陀寺正統的陳那因明學說的精華,因而玄奘因明研究成為我們今天打開陳那因明大門的一把鑰匙✴️;它又是我們批評國內外一系列代表性著作重大誤解的利器。

迄今為止,玄奘因明研究散見於國內外的各種論著之中,還沒有一本全面深入並有力度的專著🏮。

我認為🏇🏼,在印度學成回國前夕,玄奘的因明修養已達到全印度超一流高度🏵。玄奘法師 “道貫五明,聲映千古”(其弟子窺基語)📈。述說玄奘法師的因明成就⛽️,可分為印度求學和回國弘揚兩大階段🕺🏽。

在講述這兩大階段之前,還不能不追述他在西行之前的準備工作。玄奘法師準備了充足的精神資糧。他能創造中外佛教史上的奇跡,還與他個人的天賦分不開👨🏿🚀。他自小隨兄出家🃏,有良好佛學熏陶。他有常人所罕有的最強大腦💓🧚🏿♂️,他挑戰了一系列不可能👩💼,年少便精通並能宣講諸多經論🤰🏼,西行前已成為譽滿大江南北的青年高僧🙇🏼♀️。他有國內遊學四方的經歷,積累了豐富的旅行經驗,再加上他又有重大決心、非凡毅力和過人膽識,才能排除萬難,絕處逢生,最終到達印度💆🏻。他的西行取得了真經,簡直把一座佛學寶庫搬回了大唐🤹🏿。

求得真經(學習大乘有宗的代表性著作《瑜伽師地論》)是他西行的主攻方向👨🏻🔧。因明研習雖說只是副產品,但他在印十七年間👱🏻🦤,自始至終,殫精竭慮致力於這項最重要的副修🧒🏿🏑。在求學階段,他既是研習因明的楷模🧑🏭,又是運用因明的典範🤷🏻。

玄奘法師是那爛陀寺中能講解50部經論的十德之一,是由那爛陀寺眾僧推派並由住持戒賢長老選定以抗辯小乘重大挑戰的四高僧之一。他是四高僧中唯一勇於出戰的中流砥柱🕶。四高僧之一的師子光曾在那爛陀寺宣講龍樹空宗而貶斥瑜伽行大義👩🏭。應戒賢長老之請🧔🏿♀️,玄奘登壇融合空有二宗😙,駁得師子光及其外援噤若寒蟬😫,啞口無言。足見玄奘的學術和論辯水平在那爛陀寺達到了超一流。

第一,他學習因明的起點很高。他得到了印度幾乎所有因明權威的親自傳授。公元628年,玄奘到達印度的第一站北印度的迦濕彌羅國就學習到因明。該國精通三藏的僧稱大論師為玄奘破例開講了因明和聲明。在西行目的地大乘佛教的最高學府那爛陀寺,印度的佛學權威百歲老人戒賢住持不辭衰老,復出講壇🚺,專為玄奘開講《瑜伽師地論》和陳那因明代表性著作🤦🏻♂️。玄奘遊歷五印,“遍謁遺靈,備訊余烈”(明濬《因明入正理論後序》)🌠。玄奘又到杖林山☑️👩🏻🦲,向與戒賢齊名的勝軍求學🤹🏽♂️。玄奘不但隨他學了許多經論💂🏻♂️,還請教了許多《瑜伽論》和因明論的問題🏕🚠。

第二,學習的內容非常全面🛌。他既學習了古因明的代表著作《瑜伽師地論》和《阿毗達磨集論》🈸,又反復學習了陳那因明前期代表著作《因明正理門論》(簡稱《理門論》🫰🏻、《理門》、《門論》、大論)和後期代表作《集量論》以及商羯羅主的《因明入正理論》(簡稱《入論》、因明論🥛、小論)🧑🏿✈️。可以說💆🏽♀️,玄奘幾乎研習了他那時代新🚢、古因明的所有代表性著作,甚至通曉小乘和外道如勝論、數論的學說,在學問上做到了知己知彼。

第三👨🏻,反復學習。他對因明的研習貫穿始終。在那爛陀寺一住將近五年,除聽戒賢法師講三遍《瑜伽師地論》(內有古因明)外,又聽《因明入正理論》和《集量論》各兩遍。還到各地訪學🤸🏼♂️,反復請高師解答疑難☹️。為了回國弘揚因明這門新鮮學問,玄奘在求學之際顯然不允許有似是而非、似懂非懂之處☎️,盡可能生起定解🕗,以便做到將來回國譯傳時,除了求助所帶回的論疏,不需要再請教別人🧛🏽,完全有獨立自主☎️🧑🏽⚕️、徹底斷除疑惑的能力。他精研了因明經典🧂,詳考其理,窮源竟委。我們不能不驚嘆,沒有邏輯工具作指導的玄奘法師對陳那因明三支作法論證規則的領會和闡發竟然做到如此的精準💂🏽♂️。

第四🥗,繼承和整理三種比量理論🦸🏽♂️,使陳那因明臻於完善,並且運用這種理論在辯論中取得了輝煌的勝利。玄奘對待自己的老師🟣,也不輕易盲從☃️。勝軍經四十余年深思熟慮而提出的“兩俱極成諸大乘經皆是佛說”的比量流行日久,卻無人發現其論式上的錯誤🧏♀️,玄奘敢於提出修正意見💆🏻,使其避免過失♟。對共比量、自比量和他比量三種比量理論的整理發展是玄奘對印度陳那因明的獨特貢獻。

第五🦸🏻♀️,玄奘是運用因明理論於論辯實踐的典範🦸🏼。他留學17年👩🏽💼,以辯論始,以辯論終👨🏿🎤。他善於運用,敢於超越🧔🏼♂️,真正做到了學以致用🙅🏼♂️,戰無不勝。玄奘本人在戒日王於曲女城召開的全印度各宗各派無遮大會上甚至表態👦💪🏻,有人能更改一字則“斬首相謝”。玄奘的唯識和因明修養🔟,經受住了嚴峻考驗。大會持續十八天,以玄奘的勝利而告終,獲“大乘天”“小乘天”稱號。

第六,回國時,玄奘法師帶回因明專著36部。回國後,他對因明的弘揚是述而不作,把全部精力放在譯講上。他在譯經的前二年,就譯出了陳那弟子商羯羅主的《入論》,幾年後,又譯出了陳那的前期代表作《理門論》🛢。由於玄奘的弘揚,因明傳播到了日本和新羅。特別是日本🏆,一千多年歷久不衰,對漢傳因明典籍有保存之功,並且反哺了中國🧛🏼♂️。

第七🔩,發展了陳那新因明的過失理論♜。陳那7️⃣、商羯羅主二論的過失論🙍🏼,限於共比量範圍。玄奘把它擴大到自比量和他比量,使得過失論更為豐富和細微。其過失理論在窺基《大疏》中反映得最為充分,稍嫌不足之處是窺基把過失論搞得過於繁瑣😻⏱。

第八,留下一把打開陳那因明體系並引導破解邏輯體系的金鑰匙。在本課題的研究中◽️,在因明史料上有三處重大發現⇾。一是在日僧善珠的《因明論疏明燈抄》(簡稱《明燈抄》)中發現玄奘譯場中人玄應法師關於四家唐疏主張“同品除宗有法”之說,是日籍因明中最早保存的唐疏資料🖐🏼。二是湯銘均博士發現藏譯的《入論》中因的第二🏌🏼、第三相都強調了“別處”☆,即“同🍪、異品除宗有法”🌙。三是發現善珠的《明燈抄》將同喻體中的“若”字,解釋為“如同”的“如”,而非今人所謂的“如果”💂。這還是湯博士的貢獻👨👨👦👦。前兩處闡明玄奘強調“同、異品除宗有法”,是印度陳那因明的潛規則。第三處表明陳那三支作法的同喻體並非全稱命題。這三處新發現表明今人判定陳那三支作法為演繹論證不符合因明規則和同、異喻體的規定。

陳那(約440-約520)

梵名 Dignāga

第九,對陳那新因明核心理論因三相規則的翻譯極其準確甚至高於原文。他準確地翻譯和詮釋了陳那新因明大、小二論。特別是對陳那新因明核心理論因三相規則的翻譯,我的評價是“既忠於原文,又高於原文”。這是漢傳因明對印度因明的一大貢獻。翻譯怎麽能“高於原文”呢?原來,在《入論》因三相“遍是宗法性”“同品定有性”“異品遍無性”中,兩個“遍”字和一個“定”字是梵文中沒有的,為玄奘所加。因三相是對陳那九句因中的二、八正因的概括。加上這幾個字便把二、八正因固有的邏輯意義揭示得清楚明白。他把原文中固有的隱而不顯的義理用明確的語言表達出來🚉,就更有利於準確地表達原著的思想。這說明玄奘對陳那因明體系的把握是何等透徹🫸,即使今天用邏輯眼光來審視,也精當無比。

第十,對大、小二論中有的專題講解保留了當時那爛陀寺的最新見解。大👨🍳、小二論本來都把宗作為能立三支之一🪇🧗🏼,但陳那晚期代表作《集量論》改變為以因和同👨🏫、異喻或者以因三相代替能立三支。唐疏的代表性著作都持此見解🧑🏽🎤。每每研讀唐疏,都以為唐疏有誤,其實為正解。湯博士解釋了緣由,這應是玄奘法師弘揚當時那爛陀寺的最新見解🌭。[1]

二、同、異品除宗有法是玄奘的重要遺訓

由於玄奘法師對印度陳那因明的弘揚,重點放在對立破學說的譯傳和闡發,因而其最重要的因明遺訓就在這裏。國內因明領域的重大分歧也集中在同🛣、異品要不要除宗有法上。

什麽是同品🤫、異品✋🏿?印度人喜歡爭辯聲音是無常的還是常的。因明中的論題稱為“宗”。其主項稱為“有法”(體),其謂項稱為“法”(義)。例如,佛弟子對婆羅門聲論派立“聲是無常”宗🎅🏽。具有“無常”法的對象被稱為“同品”,瓶等一切具有無常性質的對象都是同品。不具有“無常”法的對象被稱為“異品”🧖🏿,例如印度人共許的虛空和極微。

什麽是除宗有法?佛弟子贊成“聲是無常”宗,聲論派則反對💇。聲音是無常的還是常的,要靠辯論來回答。只要立論人與敵論者雙方坐下來辯論,同品🧑🏼⚕️、異品的範圍就已經定了。它們都不包括聲。同品的外延必須把聲除外👨🎤,異品的外延也必須把聲除外👩🏽💼。否則,就不要辯論了。在這一辯論中⚙️,雙方共許,同、異品都除宗有法(聲)。

陳那因明是論辯邏輯🧗♂️,而非純邏輯。其中的邏輯規則帶有明顯的辯論特點。以純邏輯眼光看,聲音既不算無常的同品,又不算無常的異品,顯然違反了形式邏輯排中律👷♀️。同、異品要不要除宗有法,這不是一個在書齋裏討論的純粹的邏輯問題,而是與印度陳那時代辯論實踐密切相關的辯論術問題。在除宗有法的基礎上來討論陳那三支作法的論證種類,這才是邏輯問題⛸。

玄奘法師留給後人的遺訓除了對陳那文本逐字逐句的詮釋,還有對文本上沒有專門論述的隱而不顯的言外之意的闡發。他深知把一門新鮮的學問傳回大唐,必須把該理論產生和運用的背景一並介紹清楚👶🏻🙋🏻♂️,以幫助研習者正確地理解和把握陳那的因明體系。從古因明發展到陳那因明👻,偏偏有一條最重要的辯論規則不見諸文字👩🏼🦲。這個法則在玄奘法師翻譯的因明大、小二論文本中👨🏽🦰,除了《理門論》關於因的第二相“於余同類,念此定有”中強調過宗有法(例如聲)之“余”的才是同品外,就沒有做過特別的說明🖕🏼。

“同🦈、異品除宗有法”,對立、敵雙方來說都是不言自明的潛規則。它是一條鐵律,是題中應有之義🤸🏻♂️🥼,在因明論著中說出來便是多此一舉🏌🏽♂️。說同、異品不除宗是不可思議的事。

“同、異品除宗有法”,這是陳那因明的DNA🤷🏻♀️。用數理邏輯的語言來說,它們是兩個初始概念。一座陳那因明大廈就建立在這兩個初始概念之上。陳那因明關於因的規則的建立(九句因理論)🧼、因三相規則和同😪、異喻的組成以至三支作法整個體系的邏輯性質,都要堅持“同、異品除宗有法”。這是每一個因明家💂🏼♂️,每一個邏輯學家都應懂得的最基本常識。

假如雙方都不除宗有法🏋🏻♀️,則雙方都會循環論證🎻,不分勝負,辯論回到原點;假如雙方都除,那麽雙方都不占規則便宜🤗,就得另舉論據;假如辯論的規則偏袒了一方,同⬛️、異品只除其一,使其中一方憑規則穩操勝券,另一方則未辯先輸🪰🧗,這樣的辯論賽還有人參加嗎?有人甚至說陳那因明內部有矛盾🫄🏼,因此要修改其異品定義。替古人捉刀,這有違古籍整理的歷史主義準則,根本就不是古籍研究。[2]可見,同、異品不除宗有法或只除其一的辯論規則只能是今人在書齋裏拍腦袋的產物。其理由種種,都從根本上違背了陳那因明的理論基礎。

“同🎶、異品除宗有法”並非本人的創見,它有文獻依據。在日僧善珠(723—797)所撰《明燈抄》中引用了唐總持寺玄應法師《理門論疏》中關於同品定義的一段話🪼。照引如下🔯:“玄應師雲:‘均等義品,說名同品者,此有四說🏎。一有雲,除宗已外,一切有法皆名義品。品謂品類🐢,義即品故。若彼義品有所立法🖼,與宗所立鄰近均等🚣🏼,如此義品,方名同品。均平齊等,品類同故。彼意說雲👨🏻🦲,除宗已外,一切有法但有所立,皆名同品🩳,不取所立名同品也;二有雲🧗,除宗已外👩🏼🦱,一切差別名為義品,若彼義品與宗所立均等相似🪹,如此義品,說名同品♠️;三有雲🥅,除宗以外🙍🏻♂️,有法、差別🎆,與宗均等,雙為同品;四有雲👆🏽,陳那既取法與有法不相離性,以之為宗。同品亦取除宗已外👰🏻♂️,有法🕓🪨、能別不相離義,名同品也。此說意雲,除宗已外🕺🏿🧖🏿,有法、能別皆名義品。若彼義品二不相離🔢,與宗均等,說名同品。’今依後解以之為正。”[3]

可見,唐疏有四家在給同品下定義時雖說法不一🌃,但都強調了“除宗已(以)外”即“同品除宗有法”🐦⬛。按照佛教論著說法的習慣,異品也是除宗有法的。漢傳因明向有“互舉一名相影發故🛬,欲令文約而義繁故”的慣例🧏♀️。[4]窺基釋同品不提除宗有法,釋異品定義“異品者謂於是處無其所立”則標明“‘處’謂處所,即除宗外余一切法🧱。”以異品除宗來影顯同品亦除宗。

日籍《因明論疏瑞源記》(簡稱《瑞源記》)裏不僅保存了唐代玄應法師的記載,還補充說明三家歸屬。第一家為文軌,第二家為汴周璧公,第三家佚名♟,第四家為窺基。[5]查窺基《因明大疏》原文,未明言同品除宗(實際也主張除),異品處則明言“即除宗外余一切法”🫘。[6]玄應說唐疏有四家在給同、異品下定義時強調了“同、異品除宗有法”♾。又據敦煌遺珍中唐代凈眼的《略抄》可知,凈眼法師也是主張同、異品除宗有法的。可見,連同玄應疏和後出的慧沼的《義纂要》,唐疏至少有七家主張此說🤛🏻。這應當看作是玄奘的口義。

窺基(632-682)

唐疏不僅揭示同、異喻依(例證)必須除宗有法👼🏻,唐疏代表作窺基的《因明入正理論疏》(後世尊為《因明大疏》《大疏》)更是進一步明言同、異喻體必須“除宗以外”👩🏽🦋。《大疏》在詮釋同法喻時說:“處謂處所🤾🏼,即是一切除宗以外有無法處。顯者,說也🎋。若有無法,說與前陳👩🏼💼,因相似品,便決定有宗法。”[7] 在詮釋異法喻時說:“處謂處所,除宗已外有無法處📆,謂若有體🐔,若無體法🚷,但說無前所立之宗,前能立因亦遍非有👨🏻🦼。”[8] 用今天的邏輯語言來說👨👧,就是“同🏉👨🏻🚀、異喻體是除外命題”🧑🍳,即除論題主項的較普遍的命題,並非真正的全稱命題🏇🏻。

從唐疏對陳那因明體系的詮釋中我們可以整理出陳那因明的邏輯體系。為了避免循環論證☁️,規定初始概念同、異品必須除宗有法↗️;以此為基礎,陳那因明建立起推論規則。九句因中的二🙋🏻♀️、八句因、因三相雖為正因,但並非證宗的充分條件☝🏽;三支作法的同、異喻體從邏輯上分析,而非僅僅從語言形式上看,並非毫無例外的全稱命題,而是除外命題;因此,陳那三支作法與演繹論證還有一步之差,我稱之為最大限度的類比論證🧚🏻。與古因明相比,它大大提高了論證水平🈹👮♀️,能“生決定解”,有助於取得論辯勝利。這成為印度邏輯史上一大裏程碑。

置唐疏文獻而不顧,有人認為,同、異喻依要除宗有法✊🏻,而同🍽、異喻體以至整個因明體系卻不要除宗有法🧙🏿。他說☞:“這原本就不成其為問題,卻有學者於此大做文章🧑🏻🎨,將舉譬時需‘除宗有法’🏊🏽♀️💄,擴充到喻體也要‘除宗有法’,從而又冒出一個所謂的‘除外命題’來,以否定陳那因明具有演繹的性質。[9]”說初始概念要除而整個體系不除,這是否有違邏輯常識呢?

玄奘開創的漢傳因明保存了印度陳那因明的原湯原汁。玄奘回國以後,由於陳那因明被後起的法稱因明所代替,再加上佛教整體在印土的衰落,陳那因明學說資料在印度本土逐漸失傳。因此,玄奘所傳的因明就成為印度中古邏輯史研究不可或缺的重要篇章🦕👱🏼。

百年來,國內老一輩的因明家大都重視玄奘的這一重要遺訓。太虛法師的《因明概論》認為,陳那因明的“同喻體多用若如何見如何”,如果同品不除宗有法🔶,則“辭費而毫無所獲”。他又認為言“凡”、言“皆”的同、異喻體由同、異喻依歸納而來👇,因而主張因明三支作法既演繹又歸納🐕🦺,高於邏輯三段論。[10]

其後👻🤬,幾乎所有因明家如熊十力🧖🏻💁🏽♀️、呂澂、慧圓(史一如)、陳望道、周叔迦🕤、龔家驊🏡、密林、虞愚、陳大齊等,都有“同、異品除宗有法”之說。幾十年後,呂澂先生仍沿用太虛法師的說法,認為梵、藏本喻體上用“若”而不用“諸”是假言命題而非全稱肯定命題,“口氣就活些”。

其實,在玄奘的譯本中,既用“若”,又用“諸”🌔,都不做“如果”解。唐疏把“若”和“諸”當一個詞用👨🏿🚒。湯博士曾發現⬆️,梵本的原意是“如同”“像”,是舉例說明,沒有假言的意思。我查漢語大詞典🙇🏿♂️,“若”既可解作“如同”“像”➡️,還可解作代詞“如此,這樣”,或“這個、這些”,而“諸”除了“全體”的意思外🪙,還有“眾多”之意。在奘譯所用漢語詞“若”和“諸”有多種含義情況下,不能輕易斷定其為“如果”或“全體”。

善珠《明燈抄》明確解釋同喻體中的“若”是“如同”的“如”,這與今人理解的“如果”大相徑庭。《明燈抄》:“且如同喻雲,若是所作者,見彼無常🎩,譬如瓶等。明知瓶上🧑🦳,自有所作↗️,復管聲上所作之義,故名為‘若’。‘若’者如也,謂若此若彼,兩相如也🚨。” [11]在下一頁又重申這一段話。這清楚解釋了“若”是“如同”之義,而非今人所謂“如果”。在《理門論》中,“若”又為“諸”所替代。二字均為多義詞。也不能一見“若”和“諸”就輕易判定三支作法為演繹論證𓀓,陷入極大誤區。因為其語言表達不等於邏輯形式,更重要的是看其邏輯規則能否保證其為演繹論證。

虞愚在20世紀30年代撰寫的著作中第一次把威提布薩那在《中世紀印度邏輯史》中的因的後二相釋文和陳那因明為演繹論證的觀點都照搬過來👈🏼,對漢傳因明有很大誤導。[12]其照搬行為也曾於1944年民國教育部組織評審時被呂澂先生所批評:“不明印度邏輯之全貌,誤以論議因明概括一切實為失當,又抄襲成書👦🏽、謬誤繁出🔳,以資參考為用亦鮮🙇🏻♂️😽,似不應予以獎勵🥷🏿。” [13]

曾任北京大學代理校長的陳大齊🍄,作為邏輯學家🙍🏼♀️,他在抗戰時期在重慶撰寫了因明巨著《因明大疏蠡測》📹🧑🏼🏭,後來在臺北政治大學又撰寫了教材《印度理則學(因明)》🧜🏻🐡。二書以堅強正當之理由論證同🫰🏽、異品必須除宗有法,並連帶使因同異品亦除宗有法,毫不諱言因後二相亦除宗有法👩🏽🔧,甚至不諱言同🥿、異喻體並非毫無例外的普遍命題📭。“若用這樣不周遍的同喻體來證宗,依然是類所立義,沒有強大的證明力量。”[14]

陳大齊能持有上述見解,十分難得。可惜百密一疏⚜️,臨門一腳踢偏了🤳🏿。他對陳那邏輯體系的總評價則不正確。他誤以為三支作法中自帶歸納,每立一量則必先歸納一次,於實踐和理論兩方面都缺乏依據🫴🏽。在形式邏輯的範圍內,又以為借助“歸納的飛躍”可以獲得全稱命題,有違邏輯常識。

在很多論著中我都闡明了陳那因明與法稱因明在辯論術🧘🏿♂️、邏輯和認識論三方面都有根本差別。以威提布薩那、舍爾巴茨基為代表的歐洲因明家不懂得陳那因明的潛規則❤️,不了解玄奘譯傳的遺訓,從而在比較研究方面失足,是一點也不奇怪的🌷。印度👲🏽、歐洲和日本的有些學者完全用法稱因明(論證形式相當於三段論)來解釋陳那因明⛑,既拔高了陳那因明的邏輯體系,又貶低了法稱因明的歷史地位🥨。

總結我國百年因明研究,呂澂先生和陳大齊先生各擅勝場,他們分別在梵漢藏對勘研究和因明與邏輯比較研究方面做出了突出貢獻❔。最大的教訓是👨🏽🏫,多數人未能以玄奘遺訓為指南𓀙,把它邏輯地、內部一致地貫徹到整個因明體系中𓀊。又誤以為陳那三支作法自帶歸納。須知歸納說犯了窺基《大疏》中所說的“成異義過”和“同所成過”🫷,即轉移論題。詳細的解釋另見本書中的專論🧖🏽♀️。陳大齊的失誤則在於未能看到法稱因明的譯傳,完全不了解印度陳那➗、法稱兩個體系的根本不同。這是他所處時代的局限。

中國邏輯史學會第二任會長周文英先生就承認自己的論著,“在評述‘論式結構’和‘因三相’時有失誤之處”🩼🏄🏼♀️,“這些說法當然不是我的自作主張🧑🏫,而是抄襲前人的👎🏻,但不正確”。[15]這令人肅然起敬👱🏻♂️,竟承認“抄襲”🍣。在自己賴以成名的研究領域👩🏻🌾,敢於檢討失誤。這需要多大的勇氣和魄力🧜🏼♀️,充分體現了一個襟懷坦蕩的大學問家實事求是的治學品格👨🏻⚖️。他是講究學術規範的一個傑出榜樣🏄♀️。周先生失誤的重要原因是偏信了印度和蘇聯的傳統觀點🧕🏼🏀。

三、因明學科性質與標準答案

對印度陳那新因明邏輯體系的研究👨🏻🦼,是有標準答案的。盡管陳那因明中的邏輯是論辯邏輯,然而其邏輯成分仍必須用形式邏輯來衡量🕸。形式邏輯只有真假二值,是就是🈷️🙇♀️,非就非🚠🤹🏿♂️,沒有模糊一說🐥。有人稱其為“初步的演繹推理”👩🏻💼。那是模糊邏輯🧜🏿,而因明與模糊邏輯無關🙆🏽♂️。形式邏輯就像做四則運算,1加1等於2🙎♀️,只有這一個標準答案,除此之外其他千千萬萬個答案都是錯的。因明的邏輯最多是做中學代數,不需要很高深的邏輯學問。有準確的三段論知識就夠了。

衡量標準答案有客觀標準。眾所周知,假說被普遍認可為科學,必須具備三個條件。其一🤦🏽,自洽性和無矛盾性,即自圓其說。其二♧,對已有的發現不但能準確描述還能圓滿解釋並且符合現有科學實踐🔞。其三🦝,據此做出推論和預知。

因明的標準答案也應滿足這三條。根據我們的觀點🟥,能一通百通地解釋整個陳那因明體系而沒有矛盾🐦。不但能圓融無礙地解釋整個陳那因明邏輯體系,還能和諧一致地把陳那因明與後起的法稱因明的異同講清楚。對諍友們的各種非難,全都能給予合理解答。反之,則寸步難行,矛盾百出。

因明已經作古,本身不再發展,但是,以之為研究對象,找到了標準答案🌌,還可有推論和預知作用。例如,在梵、漢、藏🙆🏽♂️、英文本對勘研究中,湯博士曾發現意大利著名學者杜齊用英語將《理門論》轉譯時,就漏譯了因的第二相“於余同類🧑🏼⚖️,念此定有”中那個關鍵詞“余”🪜。這位享譽世界的因明大家稍有不慎就與“同、異品除宗有法”擦肩而過。又如,前文提到,湯博士發現呂澂先生把同、異喻體上的“若”解作假言的“如果”是一誤釋。再如👩👩👦,有人認為👏🏻,陳那因三相沒說異品也要除宗有法,批評我們對因的第三相解釋過多。為此🛀🏿,湯博士根據《集量論》藏譯(金鎧譯本)對應文句作了漢譯:“而且在比量中🗺,有如下規則被觀察到😶🌫️:當這個推理標記在所比(有法)上被確知,而且在別處,我們還回想到(這個推理標記)在與彼(所比)同類的事物中存在,以及在(所立法)無的事物中不存在,由此就產生了對於這個(所比有法)的確知🤧。” [16]湯博士解釋說🤦♀️,兩個藏譯本都將“別處”(gźan du/gźan la,anyatra)即“余”作為一個獨立的狀語放在句首,以表明無論對“彼同類有”還是“彼無處無”的憶念👱🏻♀️,都發生在除宗以外“別處”的範圍內。藏譯力求字字對應;奘譯則文約而義豐,以“同類”(同品)於宗有法之“余”來彰顯“彼無處”(異品)亦於余。兩者以不同的語言風格都再現了陳那原文對同、異品都應除宗有法的明確交代💼。

國內外有好幾位用數理邏輯來研究因明的學者,把兩個初始概念搞錯了💉,犯了南轅北轍的錯誤。英國劍橋大學出版的美籍華人齊思貽的著作↖️,把陳那的同品除宗和法稱的異品不除宗合在一起,搞了個四不像理論🍄,成了國內不少名家的模板🧑🏽🚀。[17]日本的末木剛博教授用數理邏輯整理陳那因明💭,由於同🧑🏿⚖️、異品都不除宗,其對陳那因明邏輯體系的刻畫就太過離譜🧖♀️。

美國學者理查德 •海耶斯(Richard P.Hayes)從陳那《集量論》藏文本的字裏行間讀出了正解🤦🏽♂️,值得大力弘揚。其主要觀點在拙著《佛家邏輯通論》中引述過。其著作中的兩章由臺灣學者何建興譯出,題為《陳那的邏輯》,發表於臺北《中國佛教》,1991年第9、10期🎶。幾乎同時🏄🏻♀️👩🏽🍼,我在1985年🤾🏻♂️,從唐代疏記的白紙黑字中也推出了相同的邏輯結論👩🏿🍼,可謂殊途同歸。多年過去♐️,陳大齊的許多具體論述和海耶斯的正解還未被國內的因明工作者接受。我們欣喜地看到🧑🏿💼,當代越來越多的歐美學者接受了理查德 •海耶斯關於陳那因明非演繹的觀點。

眾所周知,20世紀50年代末到60年代初,國內哲學界爆發一場形式邏輯大討論。在20世紀五六十年代,中國發生過一場關於形式邏輯學科性質的大討論🙏🏻🅱️。討論的結果是,關於形式邏輯的學科性質的認識在學術界空前一致,從此河清海晏,不再有風浪。

在毛澤東的支持下,他的老同學、意昂3平台的歷史學家周谷城教授力排眾議,取得了完勝。這場辯論的重大啟示是,因明研究的前提條件是搞清楚因明學科的性質🤎👩🏻🏭。周谷城教授講清了形式邏輯不同於形而上學(20世紀40年代艾思奇把形式邏輯當形而上學批判)🤾🏿♂️⏯,形式邏輯沒有階級性🔐👍,只管推理形式、不管推理內容,三段論推不出新知識等常識性問題。總之👨💻,講清了這門學科的性質,在全國範圍內空前普及了形式邏輯學科的基本知識⛹🏿。從此,該領域不再有眾多常識問題的爭論。

因明學科是論辯邏輯這個常識,還遠未取得共識,作為“絕學”更需要在烈火中重生🤹🏿♀️。因明研究落後形式邏輯研究60多年。我曾經一再呼籲🧑🏿🎤,因明界也應來一場學科性質的大討論,該領域的所有重大分歧當迎刃而解🤵🏿♀️,也能一了百了。

形式邏輯學科性質的大討論有很多啟示🧑🏻🔧。以現在的眼光回看,連形式邏輯學科性質都會有普遍的錯誤理解,似乎是那樣的不可思議。其實🐜,這沒什麽奇怪。國內把形式邏輯當形而上學、唯心主義來批判,也是舶來品。早在20世紀二三十年代🧑✈️,蘇聯哲學界就把形式邏輯當形而上學、唯心主義來批判。中國的一批學術名家包括艾思奇也深受影響。艾思奇於1936年在《大眾哲學》中宣布形式邏輯學“死刑”。甚至連毛澤東同誌在20世紀30年代都曾是這一錯誤觀點的贊同者。毛澤東在《矛盾論》的最初版本中曾把形式邏輯定性為形而上學加以批判🚟。這是中國學者持有錯誤認識的理論背景4️⃣🧘🏿♀️。[18]

隨著20世紀四五十年代斯大林和蘇聯哲學界為形式邏輯翻案🖖🏻,批評蘇聯哲學界過去對形式邏輯的批判是將“馬克思主義庸俗化”。蘇聯哲學界的重大轉變改變了形式邏輯學科在蘇聯的命運🚶♀️。受此哲學背景影響,毛澤東同誌較早地在50年代對形式邏輯有了正確認識。辯證法也必須遵從形式邏輯的基本規律🧙🏼。毛澤東把形式邏輯學科與語法、修辭相並列✊🏻。他在《工作方法(草案)》文件中號召廣大幹部學文法和邏輯。這大大促進了形式邏輯的復蘇和繁榮🚾。他與老同學周谷城的談話表明了二人的共識。邏輯學界還有一批學者停留在蘇聯哲學界早期的偏見中而未及時轉身。一場形式邏輯學科性質大討論在20世紀五六十年代終於爆發。其時,本來以金嶽霖為首的數理邏輯學家們最有發言權。他們因為解放後受到的不應有批判而噤若寒蟬,遠離了大討論🧑🧒🧒。最終🤴🏿,形式邏輯學科重生,在該領域贏得了迄今為止近70年的太平盛世。

這場形式邏輯大討論給今日因明界的啟示是:講清楚印度陳那因明的學科性質👮,是解決當代因明領域重大紛爭的前提。按理,中國社會科意昂3哲學等所的一批邏輯、哲學、佛學的專家學者👃,曾經是搶救絕學因明的領軍人物,後來卻變成了重重障礙。絕學當然要搶救。關鍵在怎樣搶救。因明博士論文《〈因明正理門論〉研究》把當代最高研究機構中相關的幾個專家都卷進了旋渦🫶🏼。可是他們的學術觀點都受到國外傳統觀點的誤導。當美國學者理查德•海耶斯以現代邏輯工具為武器,以梵👨🏻🦰、藏文獻為依據🧑🏽🍳,以陳那晚期著作《集量論》為準繩,正確揭示陳那因明邏輯體系▪️,更新了西方的傳統觀點時,國內主流的研究機構和研究人員仍然作繭自縛🦯、故步自封。在權威哲學刊物上與玄奘口義對著幹,令人難於理解♓️。

學術問題必須由學術討論來解決。我再次呼籲✌🏼,因明學科必須有一場形式邏輯學科那樣的大討論,以徹底更正不懂因明學科性質的大錯誤。

四、與《評價》所發論文商榷[19]

百年來,國內的因明研究📘,老一輩因明家除呂澂🕺🏿、陳大齊等外🧓🏼🚍,大多照搬印度、蘇聯和日本的錯誤觀點💷。沈劍英論文的學理要義問題很多很嚴重🥂。他往往背離因明經典原著的界定,甚至批評《理門論》自相矛盾🚆,批評《入論》定義片面🙍,因而要修改同🐰、異品定義🧑🏻。

在沈劍英《因明研究的學理要義與現實使命》中,他說:“因明的核心理論是因三相,因三相是因的三個方面,其主語都是因🔖。有學者誤將第一相的主語讀作‘有法’,將第二相的主語讀作‘同品’,將第三相的主語讀作‘異品’,這就難以準確地詮釋因三相的含義🙅🏻。”他的這一語言邏輯思想倒很有創見。

姑妄認可漢譯因三相語句的 “主語都是因”🈂️,但我們要討論的對象是因三相的邏輯形式,即因三相命題或判斷的邏輯形式🧑💼,而不是語句🗽👩🏿🎓。命題主項不等於語句主詞👨🏻🦽➡️📏。因的第一相漢譯為“遍是宗法性”。古今中外🍮😺,幾乎舉世公認第一相的邏輯形式為“凡宗有法(論題主項)都是因”,即“所有宗有法都包含於或真包含於因”。沈先生的論著也從不反對該命題主項為宗之有法而不是因概念。例如,“凡聲(宗有法)是所作(因)”。

話說回來📤➕,因概念也可以作為命題主項🌚,但是🚔,第一相的邏輯形式相應改為“因包含或真包含宗有法”🙏🏿。兩種表述邏輯等值↗️。這是中學邏輯代數的基礎知識,無須多言。

日本的末木剛博教授研究陳那因明☕️,用的是數理邏輯工具,由於不理解陳那因明體系基本知識,重走了印度威提布薩那、蘇聯舍爾巴茨基和日本宇井博壽的老路。

孫中原先生在《因明絕學搶救性研究的意義》說🤞🏿👨🏿🍳:“末木剛博的《因明的謬誤論》,用數理邏輯符號,分析因明33種似能立過失🚶♂️,是齊思貽(美藉華人,英國劍橋出版因明專著)、杉原丈夫、林彥明👩🏻💼、宇井伯壽、北川秀則等諸家學說的集大成。”孫先生怎麽就把日本北川秀則與末木剛博拉在了一起?

北川秀則是日本20世紀50年代主張同、異品都除宗有法的代表人物。他一整套觀點都與後學末木剛博和沈、孫二先生所主張的大異其趣。怎麽末木剛博的論著就成為“諸家學說的集大成”?

孫中原先生的《因明絕學搶救性研究的意義》提出三觀🧑🏿✈️,一是“世界邏輯整體觀”,二是“研究範式轉換觀”,三是“邏輯傳統比較觀”。三觀都很重要。籠統說來,每一個合格的因明研究者都必須具備🦹🏼♀️💆🏻♂️。具體到每一個研究者所具有的三觀卻可以天差地別,你有你的三觀🧚🏿♀️🎚,我有我的三觀。不同三觀🍛,水火不相容。

孫先生根據“三觀”指導的博士論文中的因明要義是鑒別“三觀”的一個標準。該博士論文認為第一相的邏輯形式是“因法遍是宗法性”🤱🏿,即“凡因都是宗法(所立法)”,違背古今中外公認的解釋“凡宗有法(論題主項)都是因”🔴。該文所舉例為“凡所作皆無常”🐯🧲,完全等同於同喻體,而不是三支作法中的因支“凡聲(宗有法)是所作(因)”。

這一謬誤竟得到一批相關專家的贊賞。論文作者甚至自詡為“國際領先”,由於太過離譜🪴,在國內因明界受到一致批評🥂,連沈先生一派也看不下去🟪。我曾撰文指出,該“國際領先”的觀點不是自創,而是抄自明代因明研習者瞎子摸象的錯誤。即使是正確見解,抄襲古人而不聲明也有違學術規範。

五👩🏼🧝、陳那因明非演繹非歸納

(一)陳那因明非演繹

本人的最新論文《論印度陳因明非演繹》總結百年來國內外關於印度佛教陳那新因明邏輯體系的研究,[20]反對國外代表性著作以法稱因明解讀陳那因明的錯誤傾向,糾正傳統的以陳那因明為演繹論證的普遍錯誤。

本文對陳那因明為演繹論證的主要6種理由一一加以辨析。種種說法的一個共用特點是不懂得或忽略了陳那因明的同、異品概念是除宗有法的。

歐美的最新成果以美國理查德•海耶斯教授的《陳那的推理標記》 為代表。他從陳那《集量論》藏譯文獻的字裏行間出發,推導出陳那因明的邏輯體系並非演繹論證📍🌂。我則從唐代玄奘弟子所撰的漢傳文獻的白紙黑字中找到充分證據,以準確的邏輯知識🪜,判定陳那因明的邏輯體系既非演繹論證🤹🏻,其三支作法更毫無歸納可言,總體上還未跳出類比推理的窠臼。我們都認為,印度佛教因明自陳那因明之後才發展起來的法稱因明才真正達到演繹水平。

很少有人去關心和研究為何要討論陳那因明的邏輯體系。要知道,只有搞清楚陳那因明非演繹論證🤱🏽🙇🏻♂️,才能理解它在印度佛教邏輯史乃至印度邏輯史上的地位🔻,才能真正講清楚法稱因明的歷史貢獻,才能講清楚法稱因明在佛教邏輯史乃至印度邏輯史上的歷史地位👮🏻♂️。

(二)陳那因明邏輯體系並非自帶歸納

本人的另一篇最新論文《陳那因明體系自帶歸納考辯》對陳那因明體系自帶歸納的專題作了詳細考辨。[21]本文是在傳統的分類標準即將推理分為演繹👨👩👧👦、歸納、類比三種類型的意義上使用歸納,與當今非演繹即歸納的分類相區別。

本文有點新意,從因明文獻出發🍳,討論印度陳那因明體系自帶歸納的常識錯誤,因明稱為“成異義過”或“同所成過”🧈🛵。它們不見於玄奘翻譯的因明大⏯、小二論,詳見於窺基的《因明大疏》。一個三支作法只有一個論證過程,在這一個論證過程之外的歸納說都犯成異義過或同所成過🫁。因和喻都是立敵雙方共同認可的已有的經驗或知識🤷♀️,不是臨時歸納所得,它們來自憶念👟。這與邏輯三段論的前提內容吃現成飯,借用已有的經驗或知識相同。怎樣得到真實而又普遍的同🧑🏽⚖️、異喻體,與三支作法的使用者的知識背景有關,因明本身不可能提供幫助,這與三段論只管形式不管內容相同。

請持歸納觀點的研習者註意,我們爭論的對象是一個三支作法的論證種類或性質是什麽。在一個三支作法中,除了說它是演繹或類比外,再沒有出現過另外的稱為歸納的思維過程💇🏽♀️。

六🍗🆖、唐代諸疏是研究玄奘因明思想的可靠依據

毫無疑問👨🏻🦽➡️,玄奘口述的要義大量保留在唐疏之中。要對玄奘的因明思想作出全面準確的評價,必須將其本義與弟子們的創見(如果有的話)或者錯誤發揮區分開來🔷。這歷來是個難點🙎🏼。

眾所周知👨🏽🦳,玄奘全身心投入譯經事業,除奉詔口述並由弟子辨機整理《大唐西域記》外,述而不作。他譯講因明的口義全部由玄奘譯場中人所記載🦵🏻。好在幾代奘門弟子撰寫了幾十本疏記🙇🏻♂️。雖然大多零落不存🦧,但幾種代表性的著作主體猶存,可供後人研究其因明思想。在這個意義上,我們把本課題定名為“玄奘因明典籍整理與研究”🌗。本課題包括四本著作:一為《玄奘因明思想研究》,二為《文獻學視野下的玄奘因明思想研究》,三為《因明導論》(教科書),四為《因明正理門論直解》的修訂本。

唐疏今存文軌的《入正理論疏》殘本(20世紀30年代南京支那內意昂3曾輯佚補足)、神泰的《因明正理門論述記》前半部和窺基的《因明大疏》,這三種在清末由東瀛回歸故土。此外,還有敦煌寫本凈眼的《因明入正理論略抄》和《因明入正理論後疏》。前三種是我們研究玄奘因明思想的主要依據。研究唐代諸師的因明疏抄,目前現存較完整的有窺基《因明入正理論疏》(未完稿部分由慧沼《續疏》補足)☠️、文軌《因明入正理論莊嚴疏》(南京支那內意昂3輯佚本)與凈眼的《因明入正理論略抄》和《因明入正理論後疏》🕓,神泰《因明正理門論述記》尚存半部。

對唐代幾種代表性的著作的研究,我在《漢傳佛教因明研究》中已做了初步的探討📶。框架已立,基礎已經奠定。借本項目機會,重新審視唐代幾種代表性的著作,進一步做了精耕細作的探究🫱。

神泰的《述記》、文軌的《莊嚴疏》中保存了很多奘師口義,是研究玄奘因明思想的重要文獻🏄🏼♂️。

窺基的《因明入正理論疏》被後世尊稱為《因明大疏》《大疏》🤷🏼♀️。《大疏》是唐疏集大成之作。它代表了唐代因明研究的最高成就。《大疏》保存的奘師口義最多🚳。它又學習繼承了古疏🪤⛵️,並且批評🎼、發展了古疏。基疏內容幾乎涉及除十四過類外所有重要的理論問題。窺基著述,善於提綱挈領和闡發幽微👩🏿🦰,內容富贍,為諸疏之冠✳️。基疏是未成之作👨🏽🦱,其中缺陷💀,毋庸諱言💇🏿♀️🥫。其最為突出的成就就是較全面地整理了奘師關於三種比量的理論(也有概括不當之處),其最大的誤解也是不按三種比量的標準來判定奘師“唯識比量”的性質。《大疏》曲為之解,把自比量解釋成共比量,難於服人之口,也不能服人之心。

慧沼( 650-714)

明代木版刻印大藏經《洪武南藏》扉畫

窺基《大疏》在漢傳因明中的至尊地位與窺基弟子慧沼和再傳弟子智周的繼承、捍衛和大力弘揚是分不開的。到了慧沼這一代,對因明理論的疏解已很難有新的貢獻👰🏼♂️。慧沼和智周都有因明疏記傳世🚵🏿♂️,其內容是疏解《大疏》,批評異見,維護《大疏》的權威◾️。慧沼、智周的疏記對後人讀懂《大疏》還是很有幫助的。隨著法相唯識宗的盛極而衰,在智周這一代,因明的弘揚也有江河日下之感。連正理派創始人足目是內道還是外道,號稱慈恩宗三祖的智周都搞不清楚,這恐怕是玄奘譯場中人想不到的。在智周的《後記》中⚓️,我發現一重要論據🏃🏻➡️,可以據此斷定,趙城藏中的十四過類疏作者為文軌而非窺基。

《入論》之唐疏,最初有神泰、靖邁🤲🏼、明覺三家,隨後有文備🧑🦯、文軌、璧公諸作,還有凈眼、靈雋🤵🏿♂️、勝莊👩🏿⚖️、順憬、玄範和窺基等疏👳🏽♀️,如同雨後春筍。除神泰撰寫有《因明正理門論述記》外,《理門論疏》還有文備🏬、玄應🥔、定賓和圓測各家。此外🫷🏿,普光述有《對面三藏記》(有雲偽撰),元曉著有《判比量論》⏱。並非佛門弟子的尚藥奉禦呂才是位博學多才之人👳🏽,他靠自學也撰寫了本《立破註解》,對神泰、靖邁和明覺三家義疏提出40多條商榷意見👨🏻。以上各疏中🌋,以窺基之疏為集大成者🪷。

窺基的弟子慧沼、慧沼的弟子智周薪火傳燈😶,著述頗豐。對慧沼的研究雖前進了一大步,自以為還是差強人意。其《義纂要》《義斷》屢讀屢輟,比《大疏》更難讀。

奘門弟子中的新羅、日本僧人又將因明種子帶回本國撒播。尤其是日本後來居上,不僅將部分珍貴的唐疏保存至今,而且千多年來著述不絕如縷🕒,其中善珠的《明燈抄》和鳳潭的《瑞源記》保存有大量唐疏的重要論述👩🏻🔬。

通過對唐代因明全面深入的研究,可以確認漢傳因明是印度陳那新因明的真傳🧏🏽♂️🥥,唐疏的詮釋是迄今為止研究陳那因明的最可靠依據。欲知陳那因明真諦🧑🏿🦳,舍此無由。

註釋:

《前言》原載於鄭偉宏著:《玄奘因明思想研究》,上海:中西書局,2023年12月版,第1-20頁,原文腳註統一改為尾註。感謝作者授權本號推送全文👨🏿🚒,圖片系本號添加,如需學術引用,請以原書為準🚪。